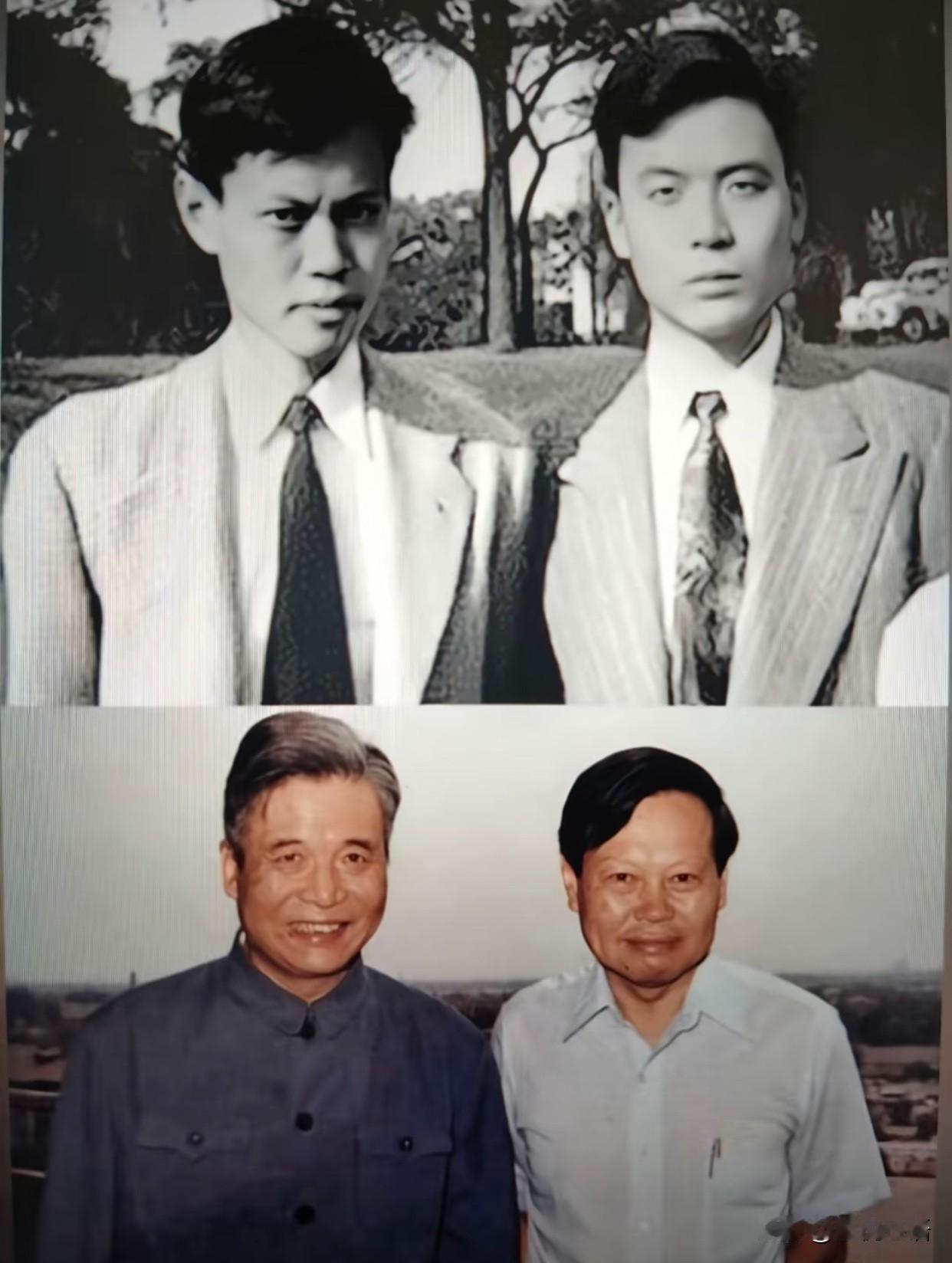

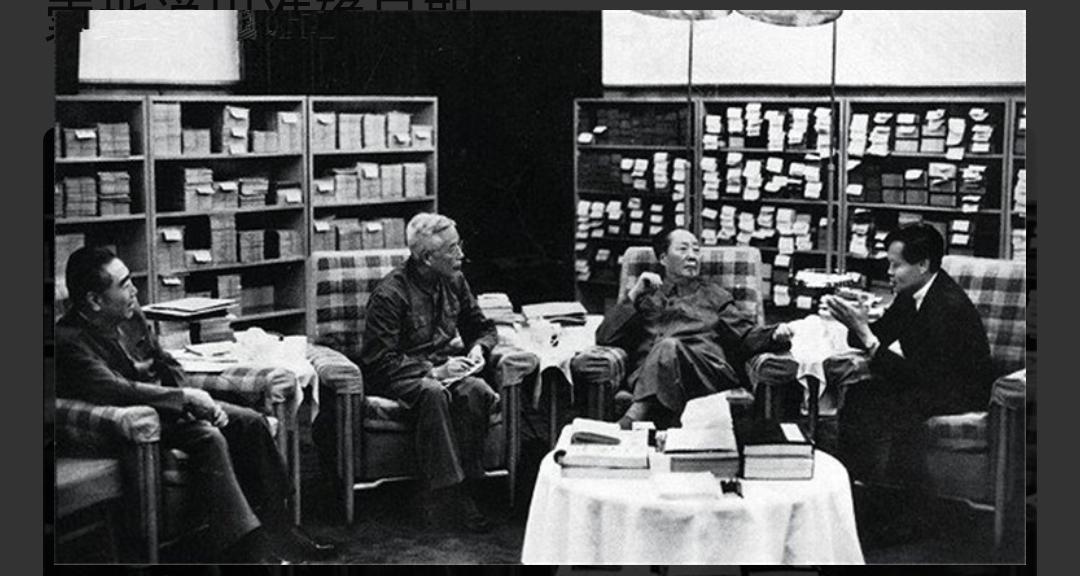

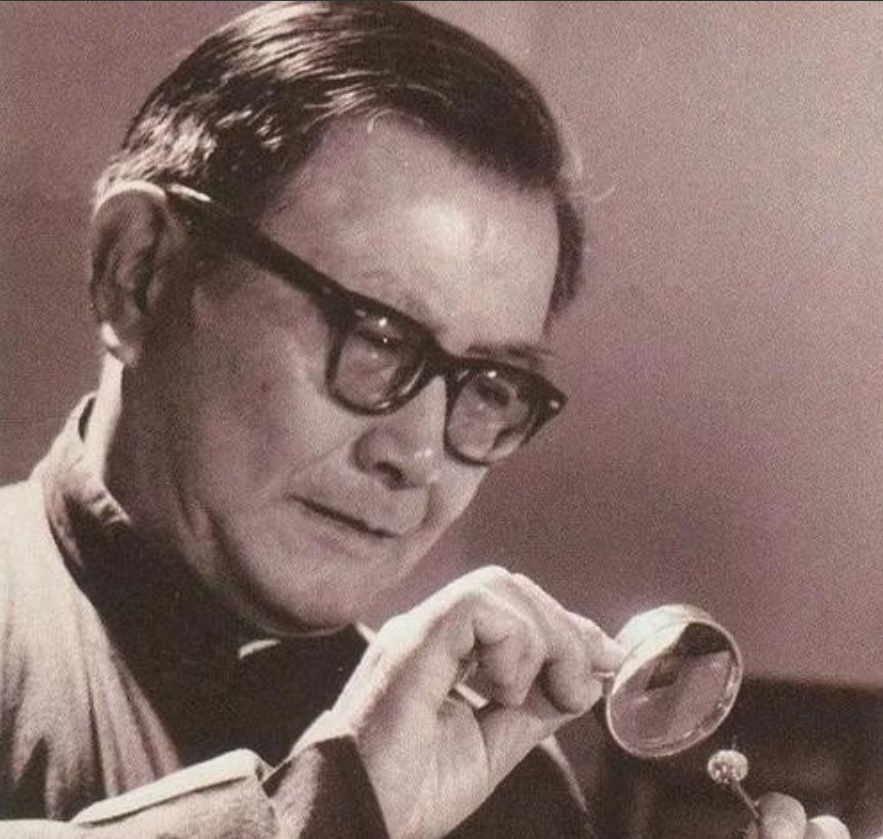

1986年,邓稼先在临终前提出想要再去看看天安门,可当他乘坐的轿车驶过天安门时,他忽然对一旁的妻子问道:"30年后,国家还会有人记得我吗?" 1986年,罹患直肠癌晚期的邓稼先执意要去天安门看一看。当轿车缓缓驶过天安门城楼时,这位为中国核武器事业奉献一生的科学家,向身旁的妻子许鹿希轻声问出了这个令人心碎的问题。 此刻,距离我国第一颗原子弹爆炸成功已过去22年,而距离他生命终结仅剩不到三个月时间。 邓稼先提出要看天安门的要求意味深长,1949年10月1日,毛主席就是在这座城楼上宣告中华人民共和国成立。 当时年仅25岁的邓稼先正在美国留学,怀着报效祖国的热忱,他于1950年冲破重重阻碍回到百废待兴的新中国。天安门对于邓稼先而言,不仅是地理坐标,更象征着他对祖国许下的誓言。 轿车驶过长安街时,邓稼先看到的不仅是天安门城楼,更是自己36年科研生涯的缩影。从1958年奉命研制原子弹开始,到1964年第一颗原子弹爆炸成功,再到1967年氢弹试验成功,每一个里程碑都与这座象征着国家尊严的城楼有着不解之缘。 表面上看,这是一个关于个人荣誉的问题,实则折射出那一代科学家的集体心境。在"两弹一星"的研制过程中,邓稼先和同事们长期隐姓埋名,与家人断绝联系,甚至父母去世都未能奔丧。这种彻底的奉献精神,使他们对"被记忆"有着特殊的理解。 更深层次看,这个问题反映了科学家对历史评价的思考。邓稼先深知,核武器研制是特殊历史条件下的必然选择,但原子弹的巨大杀伤力始终是他心中的一个结。他曾说:"我们研制原子弹是为了打破核垄断,最终目标应该是全面禁止核武器。" 邓稼先的疑问需要放在特定历史背景下理解。上世纪50年代末,新中国面临严峻的国际形势。美国多次威胁对中国使用核武器,苏联撤走全部专家。在"原子弹是纸老虎"的战略思想指导下,中国必须拥有自己的核威慑力量。 作为项目理论部主任,邓稼先肩负着巨大压力,在青海金银滩的核武器研制基地,他带领团队在缺乏计算机的条件下,用手摇计算器完成了海量运算。 有一次为了验证一个数据,他连续工作七天七夜,晕倒在实验室。这种拼搏精神,正是那一代科学家的真实写照。 邓稼先的个人命运与国家需要紧密相连,1964年原子弹爆炸成功后,他本可以功成身退,却选择继续投身氢弹研制。 在特殊时期,他因海外留学背景受到冲击,却从未放弃科研工作。1979年,他在一次核试验中为保护珍贵数据遭受严重辐射,这成为他后来患癌的直接原因。 与邓稼先同时代的科学家,如钱三强、王淦昌等人,都做出了类似选择。他们放弃个人荣誉,隐姓埋名数十载。这种"干惊天动地事,做隐姓埋名人"的精神,成为中国科技界的宝贵财富。 邓稼先的疑问在今天的中国得到了响亮回答。2019年新中国成立70周年之际,邓稼先被授予"最美奋斗者"称号;2021年,国际小行星中心将编号为8919的小行星命名为"邓稼先星";全国多所中小学开设了邓稼先事迹课程。这些都在告诉世人:共和国不会忘记为她奉献的人。 更令人欣慰的是,邓稼先等科学家的精神在新一代科研人员中得到传承。从"嫦娥"探月到"天问"探火,从C919大飞机到"奋斗者"号深潜器,中国科技工作者继续书写着新时代的创新篇章。 站在今天回望历史,我们更能理解邓稼先问题的深刻意义。一个国家、一个民族需要铭记的不仅是英雄的成就,更是他们展现的精神品质。邓稼先们留下的不仅是核盾牌,更是一笔宝贵的精神财富。 当前,中国正加快建设科技强国,比历史上任何时期都更需要弘扬邓稼先等科学家的精神。他们的爱国情怀、创新意识、求实态度和奉献精神,正是推动科技自立自强的重要动力。 邓稼先在天安门前的发问,既是个人的思考,也是时代的叩问。30多年过去,历史已经给出了答案:共和国不会忘记,人民不会忘记。而这种铭记,最终将转化为推动国家前进的强大力量。 邓稼先的疑问在今天显得尤为珍贵。在物质生活日益丰富的当下,年轻一代更需要理解什么是真正的价值追求。邓稼先们用一生诠释的"淡泊名利、潜心研究"的精神,正是这个时代最需要传承的品质。 从全球视角看,邓稼先的故事也具有普遍意义。在世界科技发展史上,每个国家都有这样一批默默奉献的科学家。他们不求闻达,但求有益于国家民族。这种超越个人利益的追求,是人类科技文明进步的重要动力。 邓稼先当年在美国留学时的导师、诺贝尔奖获得者费米也曾说过:"科学没有国界,但科学家有祖国。"这句话在不同国家、不同时代的科学家身上都得到了印证。这种家国情怀,是推动世界科技发展的重要精神力量。 参考资料:100年前的今天,他生于安庆… 2024-06-25 19:34来源:澎湃新闻·澎湃号·政务