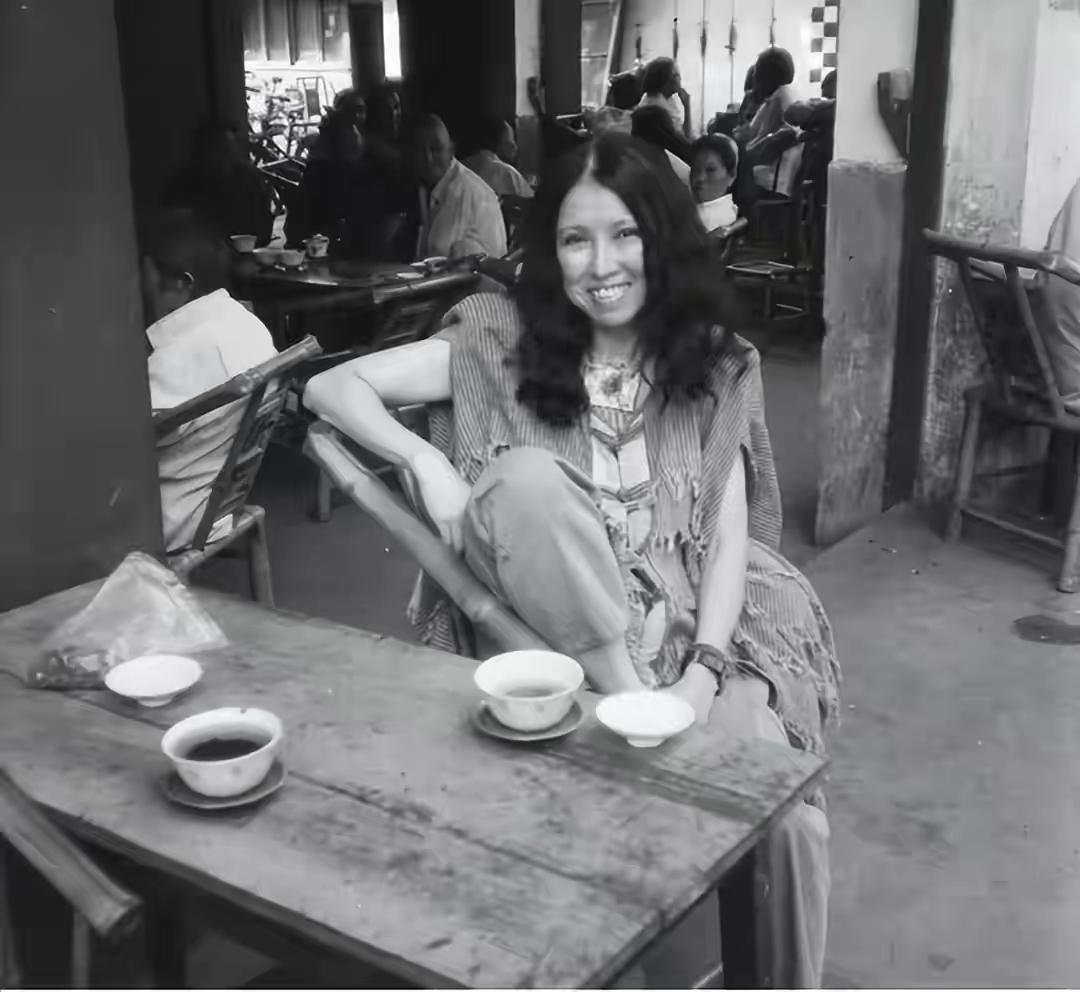

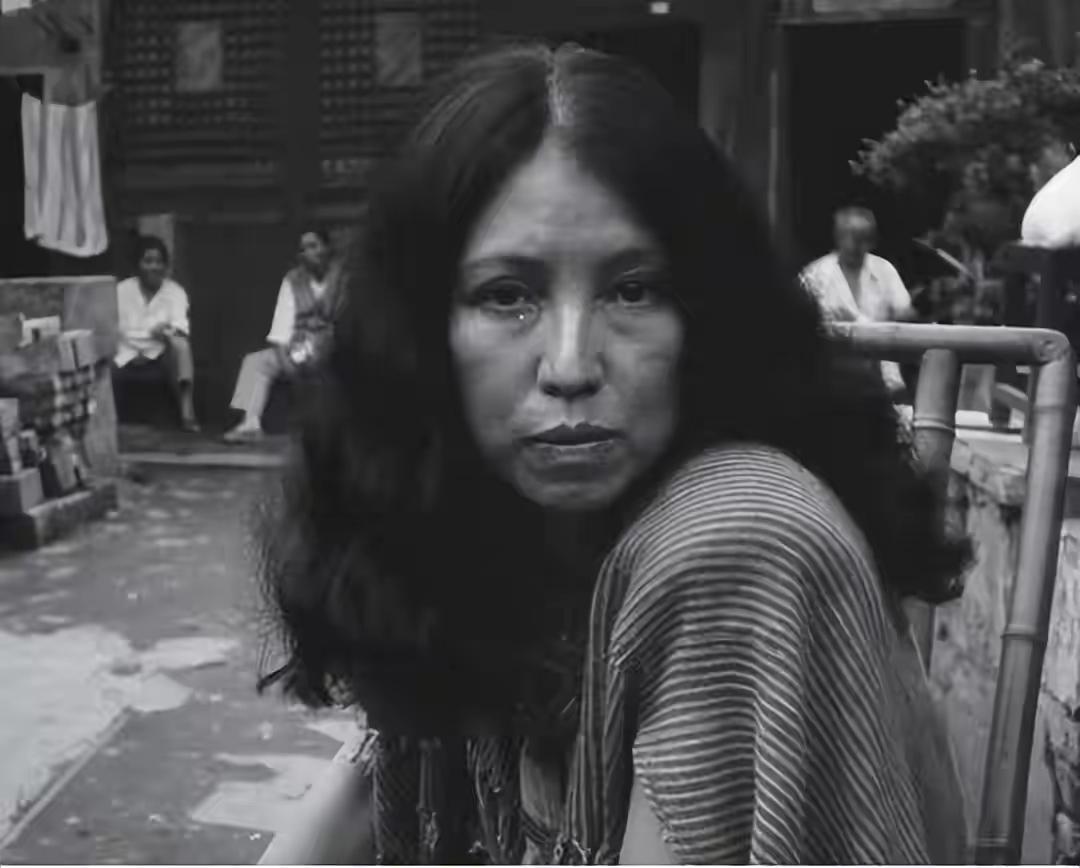

1990年,46岁的三毛和76岁的王洛宾同居。然而,王洛宾却说:“我们不可以同房!”一气之下,三毛飞回台湾,还给王洛宾寄了一封绝笔信…… 1990年的新疆,天高云淡,风沙裹挟着苍茫的气息。 46岁的三毛拎着行李,从台北飞到乌鲁木齐,心里怀着一个让人既浪漫又难以置信的念头,她要去找“西部歌王”王洛宾。 那时的她,已经是华语文坛的传奇,写尽漂泊、爱情与自由。 而他是被岁月洗尽锋芒的音乐老人,七十六岁,晚年独居,身上带着半个世纪的风霜。 她以为这是命中注定的重逢,一个灵魂与灵魂的呼应。 但这一场跨越三十岁的爱情,最终成了一次孤独的奔赴。 三毛第一次见王洛宾,是在报纸上。那张发黄的报纸上,他穿着旧军装,笑得平静而温柔。 她对那笑容着了迷。 于是第二次见面,她干脆带着热烈和天真,直接住进了他家。 她穿上藏族长裙,学着烧奶茶,陪他弹琴、聊天、做饭,仿佛要把浪漫的小说搬进现实。 她兴致勃勃地拉着他去骑车、去菜市场、去河边捡石头,她说那是“人生该有的温度”。 可王洛宾始终冷静得像隔着厚厚的玻璃。 他的世界早已被岁月磨平了棱角,爱对他来说,不再是飞蛾扑火,而是需要避风的港湾。 三毛以为只要真心,就能融化距离。 可王洛宾却用沉默回应热烈,用理智抵御浪漫。 他怕外界流言,更怕打破自己晚年平静的生活。 有人来访,他介绍她是“朋友”,甚至还安排一个年轻女学生作陪,用“忙于创作”当借口。 在别人眼里,这或许只是他体面的退让,但对三毛而言,却是致命的轻蔑。 那种被拒绝的痛,不是激烈的争吵,而是漫长的冷空气,一寸寸让人窒息。 她从异国归来,本想在这片荒凉的土地上,重新相信爱情的可能。 可现实告诉她,浪漫只属于年轻人。 她渴望的是灵魂交融、精神契合,而他更在意生活的分寸与旁人的眼光。 一个活在诗里,一个困在现实,一个相信橄榄树的远方,一个只想守着余生的平静。 两条线,从未真正相交。 那段时间,三毛病倒了,王洛宾请医生、请人照顾,一切体贴又疏离。 那种温柔,是怜悯,不是爱情。 她终于明白,这场爱情从一开始就失衡,她以生命去燃烧,而他只想取暖。 某个深夜,她默默收拾好行李,留下一封信,写满了失望与祝福。 她没哭,只是走得安静。 而等王洛宾醒来时,那间屋子里只剩她遗落的发卡和那件藏袍的余香。 那一刻,他的防备全线崩塌,拿起吉他弹着那首写给她的曲子,泪流不止。可一切都晚了。 几个月后,广播里传来消息……三毛自缢身亡。 那一瞬,王洛宾僵在原地。 后来他拿出她留下的一缕头发,用白绢小心包好,在家里摆上她的照片,设灵、焚香,从此再没谈过爱情。 他终于懂了那句老话:人,总在失去后才懂珍惜。 他写下一首歌,唱:橄榄树依旧青翠,只是卓玛不再回来。 这段关系,从来不是浪漫童话,而是两个时代的错位。 她要的是无条件的共鸣,他给的是克制的温情。 她为爱不顾一切,他却用理智筑起围墙。 最终,他们都没错,只是节奏不在同一拍。 一个向前奔赴,一个停在原地,命运就这样轻轻错开。 或许,这世上最让人心碎的爱情,不是分开时的争吵,而是相遇时的时机。 爱得太早或太迟,结果都一样。 有的人让你看见爱情最美的样子,却注定陪不到最后。 三毛和王洛宾,一个是梦中的流浪者,一个是现实的守望者。他们彼此点燃,也彼此灼伤。 而那首《橄榄树》,从此不仅是歌,更是他们生命中永远唱不完的一段遗憾。