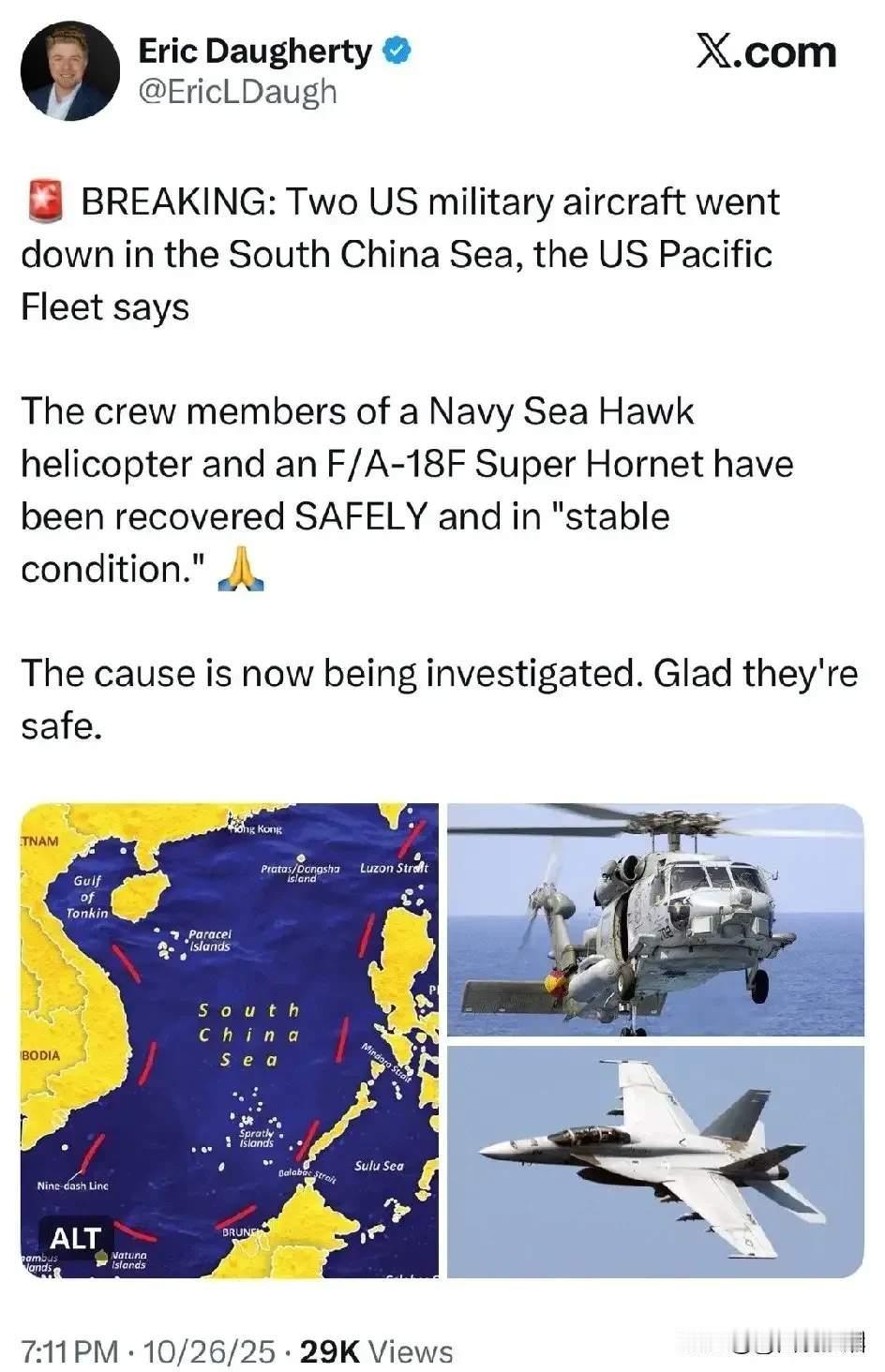

南海惊魂45分钟:“尼米兹”号双机坠毁事件解析 2025年10月26日,南海海域上演惊心动魄一幕:美国海军“尼米兹”号航空母舰在短短45分钟内接连发生两起军机坠毁事故,MH-60R“海鹰”直升机与F/A-18F“超级大黄蜂”战斗机相继坠海。尽管5名机组人员均成功获救,但这起罕见连环事故不仅暴露了美军舰载机运营体系的薄弱环节,更在地区安全格局中引发连锁反应。 事故核心详情:45分钟内的连环坠落 根据美国海军太平洋舰队官方通报,两起事故均发生于“尼米兹”号执行任务期间,时间间隔极短,呈明显连环特征。 当地时间下午2点45分,隶属于第73直升机海上打击中队的MH-60R“海鹰”直升机率先出事。该机正从甲板起飞,处于离地升空关键阶段,尚未完成战术编队集结便突然失控坠海。3名机组人员通过紧急离机程序脱险,被附近舰载搜救艇迅速救起,经检查无生命危险。 时隔30分钟,下午3点15分,第二起事故接踵而至。第22战斗机攻击中队的F/A-18F“超级大黄蜂”战斗机在同样的起飞环节发生意外。目击者称,战机滑跃起飞后未达预定升力高度,机身剧烈颠簸,飞行员在触海前成功弹射逃生,2名机组人员被MH-60S救援直升机打捞上岸,仅受轻微擦伤。 事故发生后,“尼米兹”号立即启动一级应急响应,暂停所有起降作业,舰载雷达扫描坠海海域划定警戒范围。美国海军表示,事故具体原因正在调查中,暂未发现外部干扰痕迹,失事军机残骸尚未打捞。 值得注意的是,涉事“尼米兹”号于10月20日穿越马六甲海峡进入南海,这是其2026年5月退役前的最后一次西太平洋部署。作为服役近50年的老旧航母,其部署被解读为美军维持地区军事存在的象征性行动,而连环事故无疑削弱了威慑效果。该舰甲板锈迹斑斑,核动力系统等核心设备老化严重,此前便因电路短路引发过火灾,作战能力已大打折扣。 事故诱因溯源:多重风险的叠加效应 尽管官方调查尚未公布结论,但结合公开信息与舰载机运营规律,可从装备状态、环境因素、任务强度三个维度解析深层原因,本质是多重风险的集中爆发。 装备老化与维护短板:老旧平台的系统性隐患 涉事载体与机型“超期服役”问题突出。“尼米兹”号自1975年服役以来已接近50年设计寿命上限,舰上蒸汽弹射器、着舰阻拦系统虽经翻新,但性能衰减难以避免,近三年起降故障发生率较“福特”级高出47%,2024年曾因弹射器泄漏中断作业3天。其核反应堆2023年检修时发现裂缝,舰体钢板厚度因海水侵蚀减少30%,舱室密封性变差。 涉事机型同样老化,F/A-18F平均服役年限达12年,机身结构疲劳凸显;MH-60R航电系统为2010年版本,与新型计算机存在兼容瑕疵。更严峻的是,太平洋舰队舰载机维护人员缺口达23%,定期检修被迫延期,隐性故障难以及时排查。 南海特殊环境:自然条件的客观制约 南海复杂环境构成潜在威胁。10月下旬正值东北季风初期,海面风力常达5-6级,伴有不规则涌浪,导致航母甲板周期性晃动,影响起飞阶段稳定性。历史数据显示,美军在南海的舰载机事故发生率比印度洋高出32%。 同时,南海高湿度、高盐度环境加速军机零部件腐蚀,MH-60R旋翼传动轴与F/A-18F液压系统对盐雾敏感,易引发密封件失效、电路短路。而“尼米兹”号此次部署前因港口维护延误,防腐蚀处理周期压缩40%,埋下隐患。 任务过载与人员疲劳:高强度部署的连锁反应 “尼米兹”号的超负荷部署成为压垮系统的最后一根稻草。自2025年3月启动部署以来,该舰连续执行任务7个月,仅在横须贺港休整12天,舰载机日均起降18架次,远超每月300架次的建议上限。这源于美军航母兵力紧张,“福特”级因故障难以形成战力,多艘“尼米兹”级超期服役,卡尔文森号调往中东后,只能由其硬顶亚太空缺。 人员疲劳问题凸显,飞行员与甲板操作人员日均工作超14小时,长期高强度部署下,飞行员反应速度下降20%,甲板指挥员误判率上升35%,不排除人为操作失误与指挥偏差的可能。 事件折射的深层影响 这起事故不仅是装备故障,更折射出美军全球军事部署的结构性矛盾。装备上,“福特”级因电磁弹射器故障难形成战力,“尼米兹”级被迫超期服役,陷入“修旧难造新”循环。 战略层面,“高强度威慑”让老旧装备超负荷运转,致“部署频率”与“保障能力”失衡,削弱威慑力,盟友亦对其保障能力存疑。 从地区安全视角看,事故为南海局势增添不确定性,敏感局势下此类意外极易引发误判。未来如何平衡战略存在与运营安全,成为美军印太部署的难题。 截至目前,“尼米兹”号仍在南海停留,事故调查持续进行。这起45分钟内的连环坠落,为过度依赖军事手段维持霸权敲响警钟——在复杂地缘环境与老旧装备体系面前,任何战略野心都可能遭遇现实反噬。

![[呲牙笑]哟?FB-10A的自用版上新闻了,应该是叫红旗-13吧~大家注意看导弹](http://image.uczzd.cn/6170309039991150598.jpg?id=0)