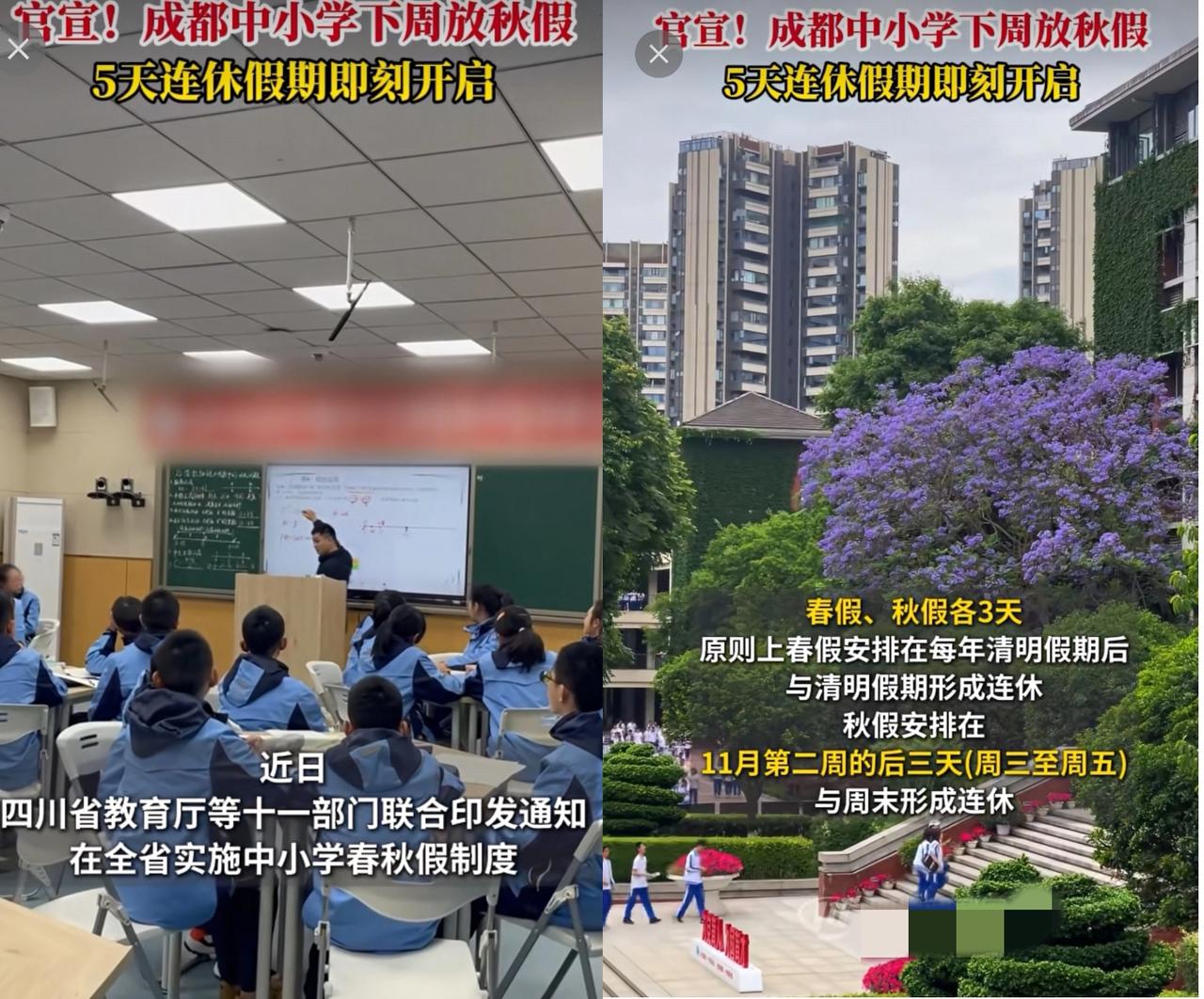

如何看待四川成都小升初、初高贯通试点? 四川成都部分学校(小学、中学、高中,民办、公立),实施小升初十二年、初升高六年的贯通式教育改革。也就是小学升中学、初中升高中,不经过考试,在一定条件下可以直升。 如何看待这个举措呢? 有一个词叫高屋建瓴,咱,没那本事,但是要讨论这个举措,有需要一定高屋建瓴的能力。 怎么办呢? 一个事情看不了全面,那就把几个事件结合起来看,或许就能从“高屋建瓴”这个层面去理解这个举措了。 在成都进行贯通式改革的同时,深圳开设时代小学入校、小升初,一定区域内电脑随机配位,包括老师也采取随机匹配;同时,主管单位最近出台十条措施,其中明确鼓励一天无作业日,强化关注孩子的心理健康成长。 三者有什么关联呢? 咱高屋建瓴了——有感悟,但说不好,借助央视网这篇《一地试点!小、初、高一口气读完,详解十二年贯通式学校》文章里面北京教育督导评估院高等教育督导评估所助理研究员(看职位就是在教育领域干高屋建瓴的活)杨丽萍的阐述,给看原文嫌费劲的广大焦虑的家长,解读一下: 当下的焦虑(卷):家长担心孩子被分流到职高; 导致的现象:学生和家长深陷“机械刷题”的循环,使初中阶段沦为“应试预备役”。 形成的现状:传统学制的机械分割、以成绩为中心而不是以学生成长为中心、学生被阶段性考试所束缚、师生关系非持续发展的成长共同体、初高中联合教研组松散式结合。。。 而成都的贯通试点、深圳的学位、老师随机匹配、十条措施,核心指向(高屋建瓴):焦虑的家长,请不要过度焦虑,请认真思考教育的本质,请想一想,孩子成长真正重要的是什么。 引用文章部分内容: 教育结构的系统性重构,实现从“知识传授”到“全面发展”的育人模式转换。 通过遵循学生的发展规律,组建初高中联合教研组,以师资流动推动教学经验的传递。 重构了教与学的物理场域与心理场域:推动图书馆、实验室、创客空间成为常态教学场所,让社会资源更深入地融入课程体系。 最终指向的是“全链条育人”新生态的构建——以学生为中心,注重个性化发展与综合素质的提升。 剥离阶段性考试的功利目标后,学生无需为应付中考而重复训练低阶技能。而教师也能更灵活地统筹课程进度,为素养培育腾出空间,使学生收获应对终身挑战的核心能力,而非应试技巧。 说一句扎心的话,如果过度追求对孩子分数的要求而忽略对孩子能力的关注,若干年后,将品尝苦果:对比注重能力培养的学生,过度刷题的学生的成长潜力,很可能被过早的扼杀了。