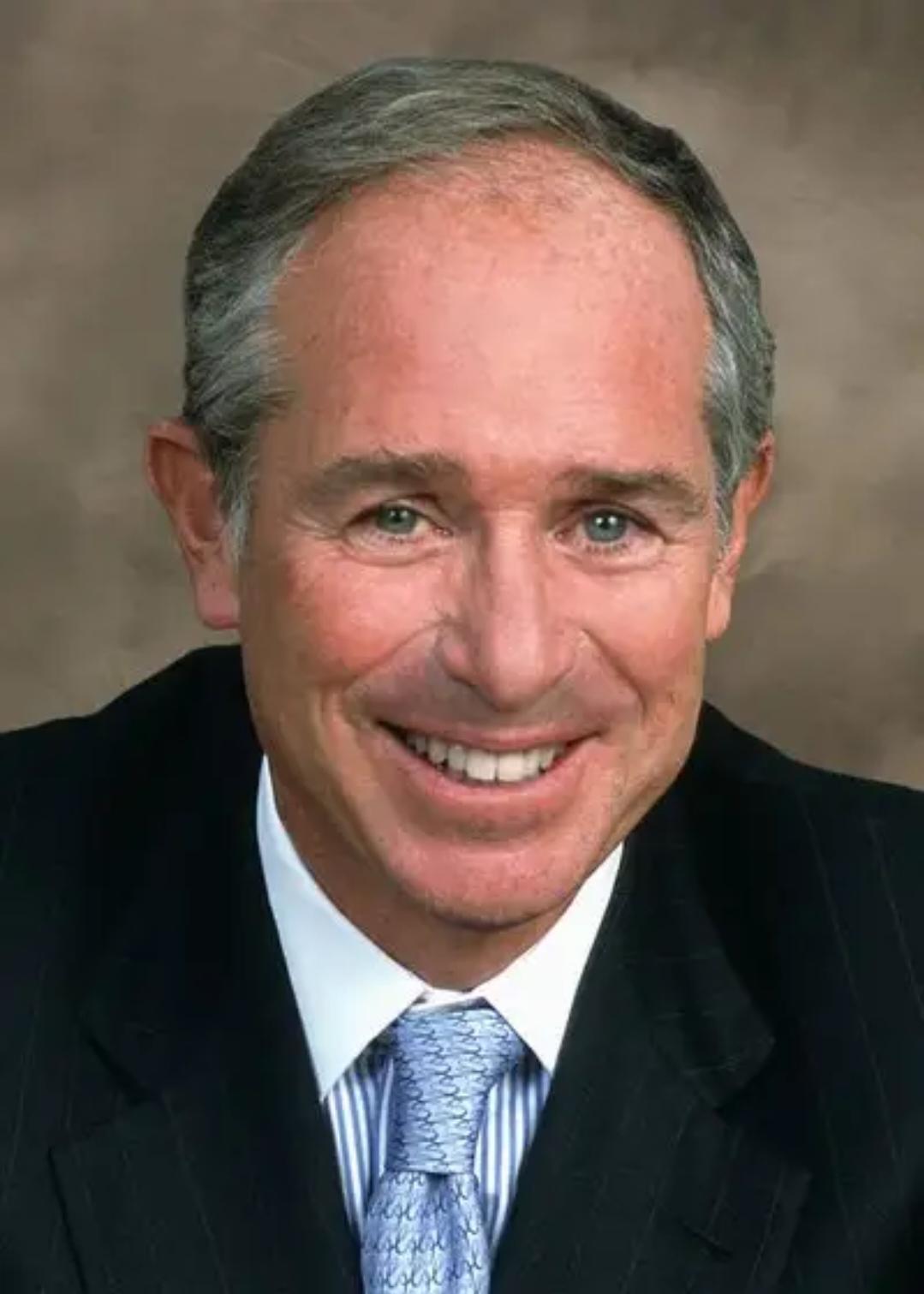

新加坡前外交部长杨荣文,抛出惊人言论:“如果必须选边站,新加坡现在会选择美国;但20年后,将会倾向中国!”这番直言不讳的预言,在瑞士银行的一场展望会议上引发满座美西方政商精英的深思。实际上,美国私募大佬苏世民早已预见,他说:“世界的未来在中国!” 杨荣文在会议上没绕弯子,把当下的选择逻辑讲得很透彻。他提到新加坡作为东南亚的城市国家,当下的贸易、科技合作深度绑定美国市场,尤其是高端制造业所需的芯片、精密设备,短期内还高度依赖美国供应链,加上长期以来的安全合作框架,现在选择美国更多是基于现实利益的考量。 但他话锋一转,特别强调 “20 年是个关键节点”,到那时全球经济重心的转移、技术格局的重塑,会让倾向中国成为更合理的选择。 他甚至举例说,现在东南亚和中国的贸易额已经超过了和美国、欧盟的总和,2023 年东盟与中国双边贸易额突破 6.5 万亿元,占东盟外贸总量的 15.8%,这种经济联系的紧密程度,会随着时间推移越来越深。 苏世民的判断则更偏向市场层面。作为黑石集团的创始人,他常年穿梭于全球资本市场,最清楚资金流向背后的逻辑。 他在 2024 年的亚洲论坛上提到,中国拥有全球最完整的制造业体系、超大规模的消费市场,还有持续增长的研发投入 ——2023 年中国研发经费支出突破 3.8 万亿元,占 GDP 比重达 2.55%,在人工智能、新能源等领域的专利数量已经超过美国。 这些硬实力让中国成为全球资本不能忽视的市场,黑石近年来在华布局的物流地产、新能源项目,就是最好的证明。苏世民甚至直言,“忽略中国市场的投资者,会错过未来几十年最大的增长机遇”,这种从资本视角出发的判断,比单纯的政治分析更接地气。 两位大佬的观点之所以引发关注,是因为他们都看到了 “时间维度下的变量”。杨荣文提到的 20 年,恰好是中国 “十四五” 规划到 “十五五” 规划完成后的关键阶段。 按照目前的发展节奏,中国有望在 2035 年基本实现新型工业化,人均 GDP 达到中等发达国家水平,那时在高端制造、数字经济等领域的竞争力会大幅提升,对周边国家的辐射带动作用也会更强。 而苏世民关注的市场潜力,会随着中国中等收入群体的扩大持续释放 —— 预计到 2035 年,中国中等收入群体将超过 8 亿人,这个规模相当于两个美国的人口总量,消费升级带来的市场空间,对任何国家都充满吸引力。 还有一个细节值得注意,杨荣文在会议上特别提到 “规则制定权的变化”。他说现在全球治理体系里,美国主导的部分规则已经不适应新的经济格局,而中国推动的 “一带一路” 倡议、RCEP 协定,更注重互利共赢。 比如 RCEP 实施以来,区域内零关税商品比例已达 90% 以上,降低了近 20% 的贸易成本。这种更包容的规则体系,会让越来越多的国家倾向于和中国合作。 苏世民也补充说,中国在金融开放领域的进展,比如扩大 QFII/RQFII 额度、推进科创板注册制,让国际资本进入中国市场更便利,这种制度层面的完善,会进一步增强中国市场的吸引力。 当然,两位大佬都没回避当下的挑战。 杨荣文提到中美之间的技术竞争、地缘博弈会是短期的主旋律,苏世民也承认中国经济面临转型升级的压力,但他们都认为这些挑战不会改变长期趋势。就像苏世民说的,“任何大国的发展都不会一帆风顺,但中国应对挑战的韧性,已经在过去几十年里得到了证明”。 现在再看这场引发热议的预言,其实不是简单的 “选边站”,而是对全球经济格局演变的理性预判。20 年的时间里,经济联系的深度、技术实力的对比、市场潜力的释放,会慢慢重塑各国的选择逻辑,杨荣文和苏世民不过是提前点破了这种趋势而已。 中国武装力量担负宪法和法律赋予的神圣职责,从维护国家领土主权和海洋权益,到保持常备不懈的战备状态,再到开展实战化军事训练,目的是为国家现代化建设提供坚强的安全保障。 中国始终坚持“和平统一、一国两制”的基本方针。 信源:中华网财经