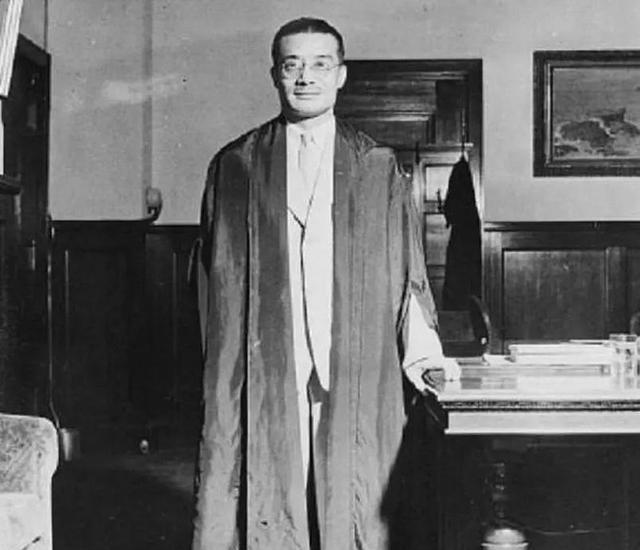

1949年,梅汝璈拒绝南渡,坚定留在北京。1966年后,梅汝璈遭受到巨大磨难。小将们搜出了他在东京审判穿的大法袍,准备焚烧。对此,梅汝璈说道:“你们知道这是什么吗? 梅汝璈这个人啊,1904年出生在江西南昌一个普通家庭,父亲梅晓春有点小官职,特别注重孩子教育。他从小就聪明,1916年考上清华学校,那时候清华是培养留美人才的地方。他在那儿学了八年,接触了不少中西方知识,尤其对法律感兴趣。毕业后,1924年他公费去美国,先在斯坦福大学拿了文学学士,然后转到芝加哥大学法学院,1928年搞定法学博士。留学时候,他没光顾着念书,还组织过支持北伐的活动,对国家统一挺上心。 回国后,梅汝璈先在山西大学教书,后来跳到南开大学、武汉大学和复旦大学,继续讲法学。他的课讲得通俗,学生听着不累。他还进了国民政府,当过内政部和立法院的立法委员,帮着起草了不少法律草案。那时候中国法律体系乱,他出力不少,推动了一些改革。1945年抗战赢了,他被选为远东国际军事法庭的中国法官,这可是大事。 1946年到1948年,梅汝璈在东京审判上代表中国。他带去南京大屠杀的证据,和其他国家法官一起审了28名日本甲级战犯。审判开了818次,判了7人死刑,包括东条英机那些。他在庭上据理力争,确保中国声音不被忽略。这段经历让他在法学界出名,也让他对民族正义更有担当。审判结束后,他从日本经香港回大陆,正好赶上1949年大变局。 那年解放军进北平,国民党败退,很多知识分子跟着去台湾。梅汝璈的朋友劝他走,说他名气大,留下来有风险。但他没动摇,选择留在北京。他觉得参加东京审判是为国家争气,新中国成立后,更该把学问用在建设上。他后来当了外交部顾问,搞国际法研究。这决定挺大胆,那时候谁知道未来啥样,但他就这么留下了,继续在教育和法律领域出力。 留在北京后,梅汝璈低调做事,参与了一些法律工作。1966年后,北京乱了套,他已经六十多岁,日子不好过。年轻人冲进他家,翻东西,把书和字画毁了。他们从柜子里找出那件东京审判的黑色法袍,看着旧,就想烧掉。梅汝璈上前拦着,解释这是审判日本战犯时穿的,代表中国控诉侵华罪行的见证。年轻人听了,没下手,法袍保住了。这事儿让他保住了历史物件,也显示出他对那段审判的重视。 法袍是丝质的,审判时他穿它出庭,象征权威。在东京,他曾为座位安排抗议,脱下法袍拒绝预演,确保中国法官地位平等。那场审判,中国检察官倪征燠他们收集证据,他作为法官推动判决公平。法袍见证了控诉南京大屠杀的过程,铁证如山,让战犯无法抵赖。保住法袍,等于留住了民族记忆的一部分。他用事实说服年轻人,避免了毁坏。 东京审判对中国意义大,它是二战后第一次亚洲国家主导审判侵略者。梅汝璈在里面出力,确保判决书超1200页,涵盖所有罪行。他回国后,把经历写成书,像《远东国际军事法庭》,分享给后人。1949年拒绝南渡,让他能在新中国继续贡献,虽然中间有磨难,但他没后悔。法袍事件后,他还是坚持教学,讲法律和历史。 晚年,梅汝璈在北京课堂上分享审判细节,给学生讲证据收集和庭审过程。他当过全国人大代表和政协委员,继续参与事务。1973年,他因病去世,享年69岁。去世前,他哼唱旧校歌,回忆清华时光。家人按他意思,把东京审判判决书底稿和法袍捐给国家博物馆。这些东西现在是历史展品,让人了解那段过去。