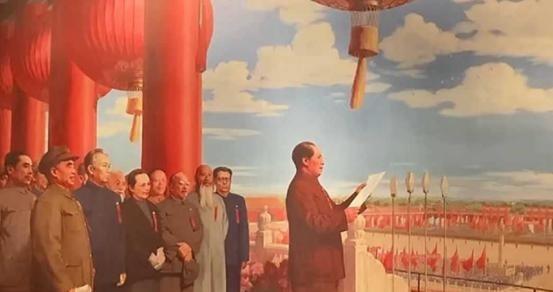

1949年,开国大典林伯渠宣布:“请毛主席升旗!“林伯渠并未意识到这句话犯了个错误,旁边的工作人员提醒他说:少了一个字! 林伯渠出生在1886年3月20日,湖南安福县一个普通家庭,原名林祖涵,字邃园,后来以号伯渠闻名。他从小接受传统教育,1904年东渡日本求学,在东京接触进步思想,次年加入同盟会,积极投身反清活动。回国后,他推动同盟会在湖南的组织发展,宣传革命理念。1911年辛亥革命爆发,林伯渠参与湖南响应,协助起义部队推翻地方清政府。革命后,他出任湖南省临时议会副议长,处理行政事务。1913年二次革命时,他加入讨袁军,组织后勤支援,反对袁世凯复辟帝制,在战斗中负责联络协调。 1921年,林伯渠加入中国共产党,成为早期党员。他在党内从事组织宣传,1927年参加南昌起义,任革命委员会委员,帮助部队整顿转移。起义失败后,他转入地下,辗转各地维持党组织联系。1934年,他随红军主力参加长征,途中负责后勤和政治工作,到达陕北后投身西北边区建设。林伯渠担任陕甘宁边区政府主席,组织土地改革和生产自救,推动抗日动员和经济恢复。他注重实际治理,协调资源分配,确保边区稳定发展。 1945年,林伯渠参加中共七大,当选中央委员,继续在高层任职。1949年,他任中央人民政府秘书长,负责政务协调和开国大典筹备。这段经历让他从同盟会老将转变为新中国奠基人之一。他的革命生涯跨越半个世纪,始终坚持党的领导,参与多个关键历史节点。 1949年10月1日下午3时,天安门广场举行开国大典,林伯渠作为秘书长主持仪式。他站在麦克风前宣布请毛主席升旗,一名工作人员立即提醒他少了一个字,林伯渠随即改正为请毛主席升国旗。毛泽东按下按钮,自动装置启动,五星红旗伴随国歌升起,28响礼炮鸣响。这次口误虽小,却在仪式中成为一个需即时修正的环节,确保程序完整。 前一天,升旗装置故障,旗帜卡在顶端滑轮,技术人员调消防云梯,但高度不足。两名工人穿带铁钩的特制鞋沿旗杆攀爬,解开卡住部分,恢复正常。旗杆用四根不同粗细的自来水管焊接,长22.5米,远低于设计。团队加装电控开关,布线穿过长安街,从城楼连到旗杆底,经过多次调试才运行顺畅。这些准备体现了新中国初创时期的资源紧缺和技术挑战。 林伯渠年过六旬,身体孱弱,连日筹备导致疲惫,但他稳住局面,体现出老党员的经验积累。这件事虽未被大众察觉,却成为开国礼仪中的一个注脚,突出仪式细节的重要性。国旗升起标志新政权成立,凝结无数人努力。 开国大典后,林伯渠继续担任中央人民政府委员会秘书长,协调部门事务。他参与制定政务院规章,处理行政文件,推动新政权运转。1954年,第一届全国人大召开,林伯渠当选人大常委会副委员长。他主持部分会议,审议法律法规,监督政府执行,继续投入国家建设。 林伯渠年事渐高,身体渐弱,但坚持工作,常常批阅堆积文件。1960年5月,他在北京医院治疗,病情突然恶化。5月29日,林伯渠病逝,享年74岁。逝世时,桌上留有未阅文件,显示他至终未松懈。中央举行追悼会,周恩来等领导人出席,悼念其贡献。2013年4月,他的骨灰迁回湖南常德临澧县修梅镇,安葬家乡。