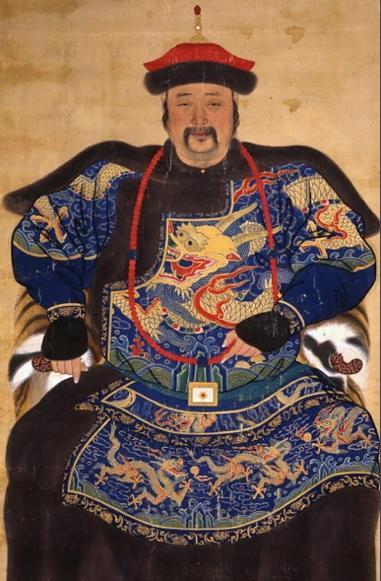

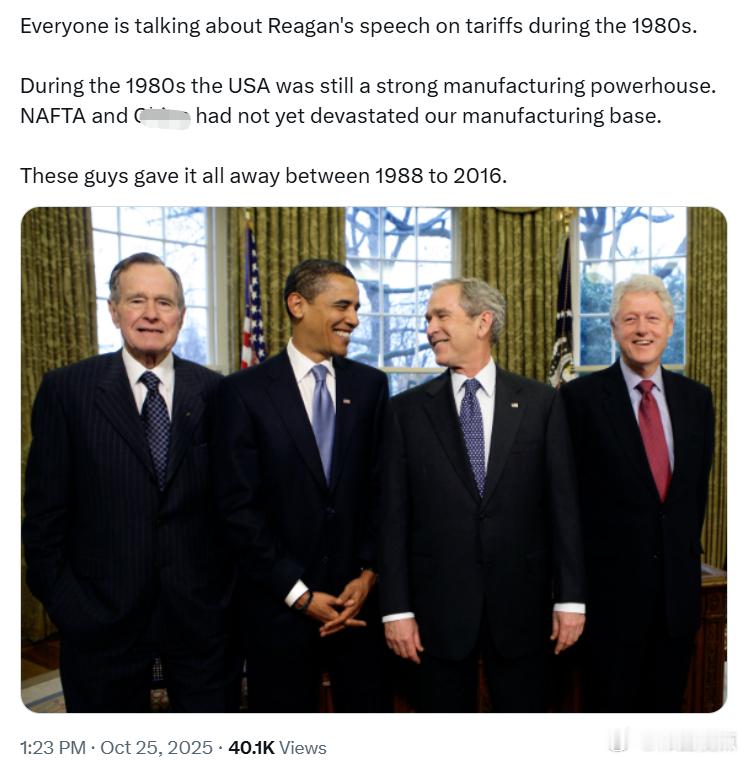

1970年,韩国为了提高民族自信,废除了汉字。就因为这样,发生了很多让人哭笑不得的事故。2009年,韩国高铁100多公里的铁路上,有150000多个轨枕都开裂了。 朝鲜半岛用汉字,那历史可就长了,上千年都打不住。虽然世宗大王在15世纪就捣鼓出了韩文,但长期以来,它就是个“辅助”,给汉字注音用的,上流社会和官方文件写的还是清一色的汉字。 到了近代,民族主义情绪高涨,韩国人就琢磨着得有自己纯粹的东西。从1895年开始,就有人提议废汉字,但一直没成气候。直到1970年,强人总统朴正熙上台,这事儿才被推上了快车道。 于是,一道行政命令下来,韩国中小学的教科书里,汉字一夜之间消失了。报纸、公文、电视节目,也开始严格限制汉字的使用。可他们万万没想到,麻烦才刚刚开始。 最先傻眼的是谁?医生和律师。 韩语里头,有大约七成的词汇是汉字词。也就是说,很多词虽然用韩文写出来、读出来都一样,但对应的汉字不同,意思就差了十万八千里。这在以前不是问题,因为大家一看汉字就明白了。可现在,满眼都是圈圈杠杠的韩文,这就出大事了。 例如,在医院里,“肝炎”和“肾炎”用韩文写,字形很像,发音也容易混淆。以前医生写病历,用汉字“肝”和“肾”一区分,清清楚楚。现在全用韩文,万一哪个环节的医护人员看走眼,那可是要出人命的。 法庭上更是乱成一锅粥。合同条款里,一个韩文词可能对应好几个汉字词,有的意思是“以上”,有的意思是“以下”,有的还可能是“未满”。律师们在法庭上辩论,有时候跟玩猜谜游戏似的,一个词的解释能吵半天。这哪是严谨的法律,简直成了文字游戏。 这些还只是小麻烦,真正让韩国社会感到切肤之痛的,还得是那些大型工程事故。文章开头提到的高铁轨枕开裂事件,就是最典型的一个例子。 事情是这样的:2009年,韩国正在建设湖南线高速铁路。结果工程进行到一半,发现已经铺设好的100多公里铁路上,竟然有超过15万个水泥轨枕出现了严重的裂缝。这是国家级的大工程,怎么会出这种岔子? 调查组进去一查,最后把原因归结为材料问题。但民间和媒体的“破案”角度就刁钻多了。有一种流传甚广的说法是,问题就出在一个词上——“방수”。 这个韩文词,可以对应两个截然不同的汉字词:一个是“防水”,另一个是“放水”,也就是排水。据说,在施工技术文件里,要求对轨枕进行“防水”处理。但因为文件是纯韩文的,施工方和材料供应商就给理解成了“放水”。 于是,他们用了一种吸水的材料混进了水泥里,想着这样能帮助排水。结果可想而知,这些轨枕铺下去之后,一遇到雨雪天气,就拼命吸水。水在水泥里热胀冷缩,没过多久,就把轨枕给“撑”裂了。 虽然官方最终没有把这个“文字事故”作为最终结论,但这个故事却像长了腿一样在韩国社会传开了。因为它太形象了,一个字的误解,就可能让一个耗资巨大的国家工程打水漂。这哪是铁轨裂了,这简直是韩国“去汉字化”政策的一道裂痕。 工程上的事故还能修补,但文化上的断层,可就没那么容易弥补了。 废除汉字几十年后,韩国人尴尬地发现,自己家的年轻人成了“历史文盲”。家里的族谱、博物馆里的古籍、历史遗迹上的碑文,比如《三国史记》《高丽史》,全是用汉字写的。年轻人捧着这些东西,两眼一抹黑,感觉自己跟老祖宗之间隔了一道加密的防火墙。有学者就吐槽,研究本国历史,居然得先去学一门“外语”(中文),这简直是国际笑话。 更麻烦的是,汉字并没有真正消失。它只是从大众教育里退出了,却在精英阶层里“活”得好好的。韩国的大企业招聘,尤其是法务、技术等岗位,常常会考核汉字能力。一个看不懂技术说明书、分不清合同条款细微差别的人,哪个大公司敢要? 于是,汉字成了一个隐形的社会门槛。有钱人家的孩子,从小就上各种汉字补习班,为未来的精英之路铺路。而普通家庭的孩子,只能在“纯韩文”的环境里成长,无形中就失去了很多机会。本想用“去汉字”来促进民族平等,结果反而加剧了社会阶层的分化。 到了21世纪,韩国社会上要求恢复汉字教育的呼声越来越高。2005年,韩国政府终于扛不住了,废除了《韩文专用法》,承认全面废除汉字是个失败的决策。2009年,20位韩国前总理甚至联名上书青瓦台,要求在小学课程中恢复汉字教育。 如今的韩国,汉字正在以一种“润物细无声”的方式回归。虽然教科书里还没有全面恢复,但高考里出现了汉字题目,很多大学开设了汉字课程,新闻标题和路牌上也常常能看到用括号标注的汉字,以防产生歧义。 这场持续了半个世纪的“文字实验”,最终以一种兜兜转转的方式回到了原点。它告诉我们一个很朴素的道理:文化是流淌在血液里的,不是靠一纸行政命令就能割断的。语言文字的演变,有它自身的规律,强行干预,往往会付出意想不到的代价。