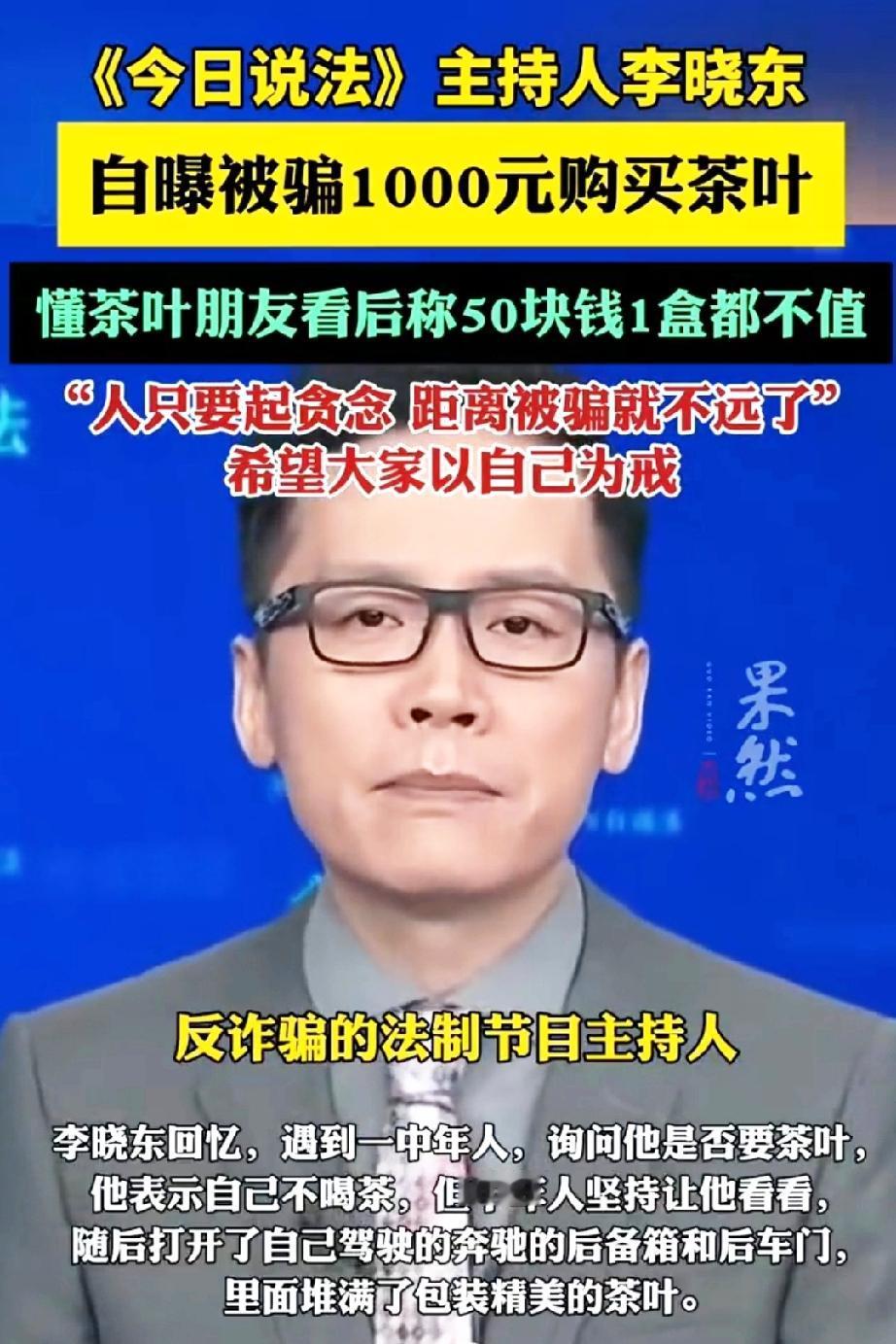

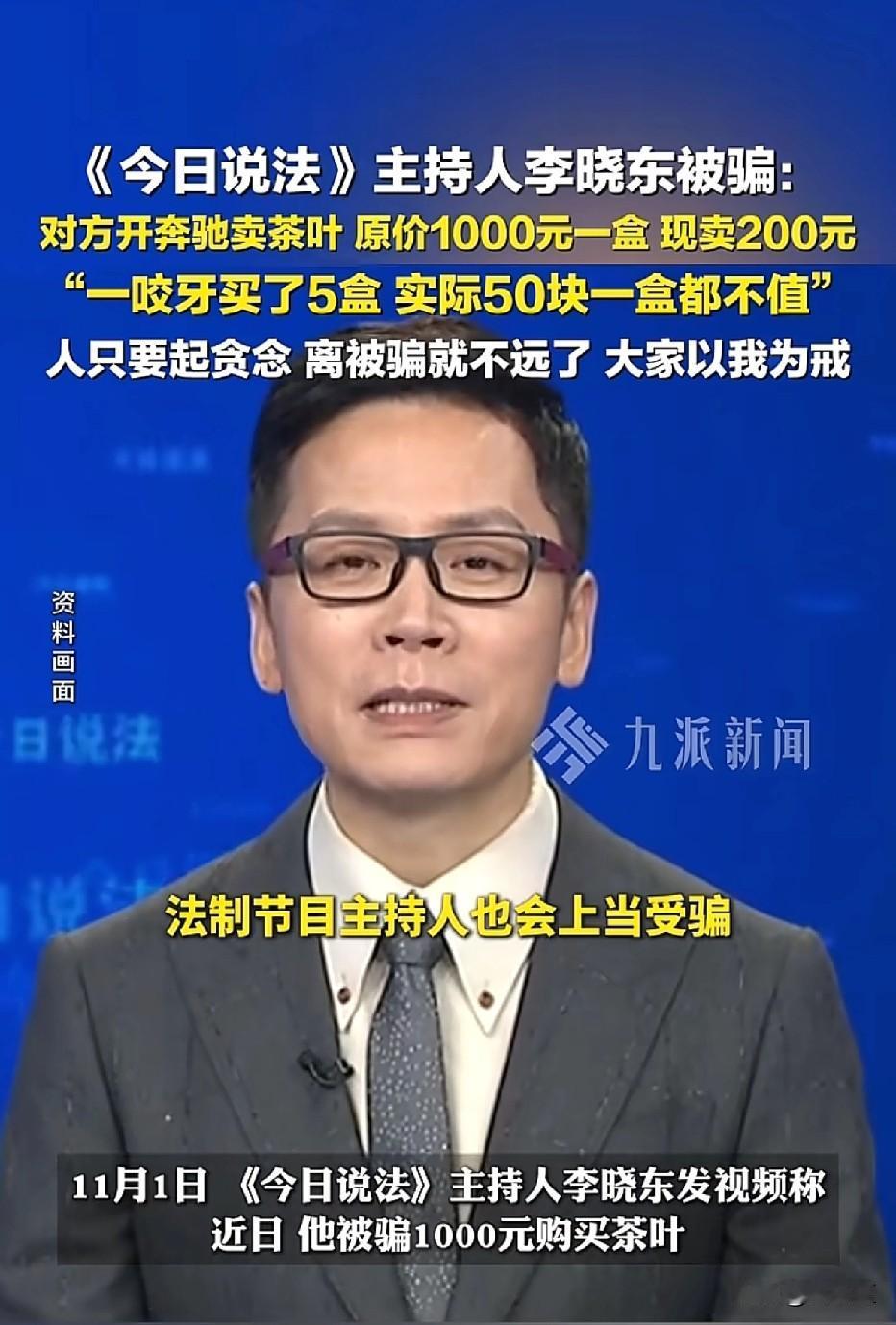

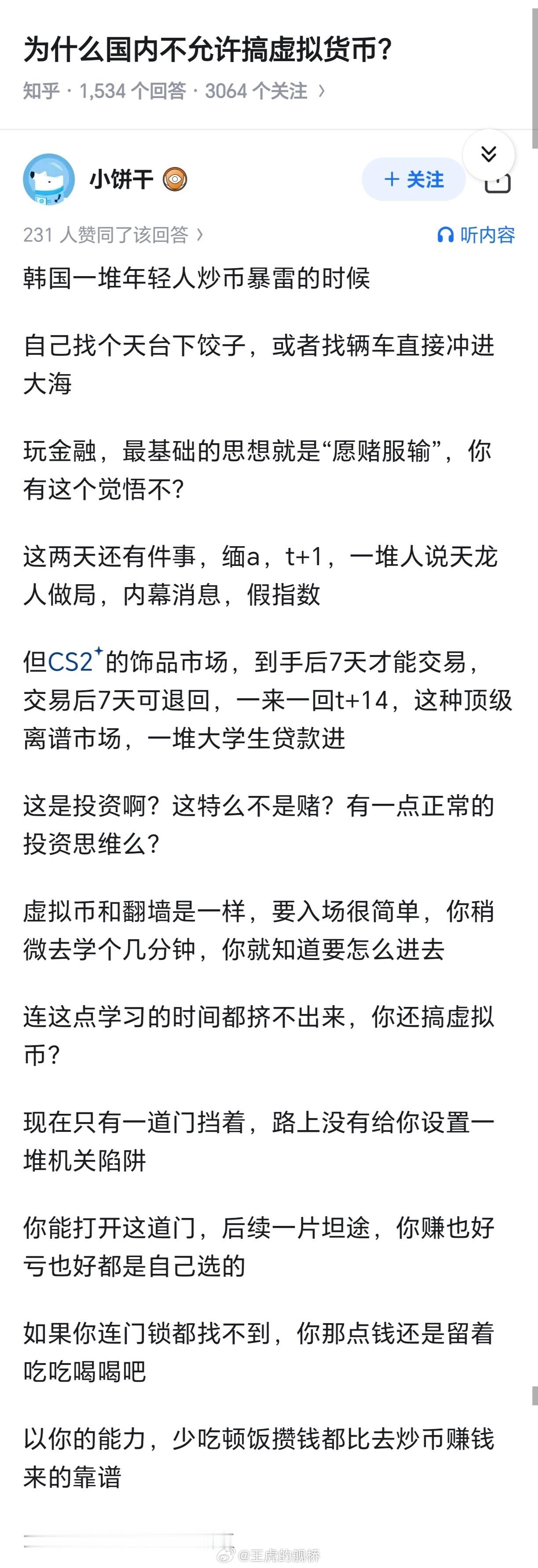

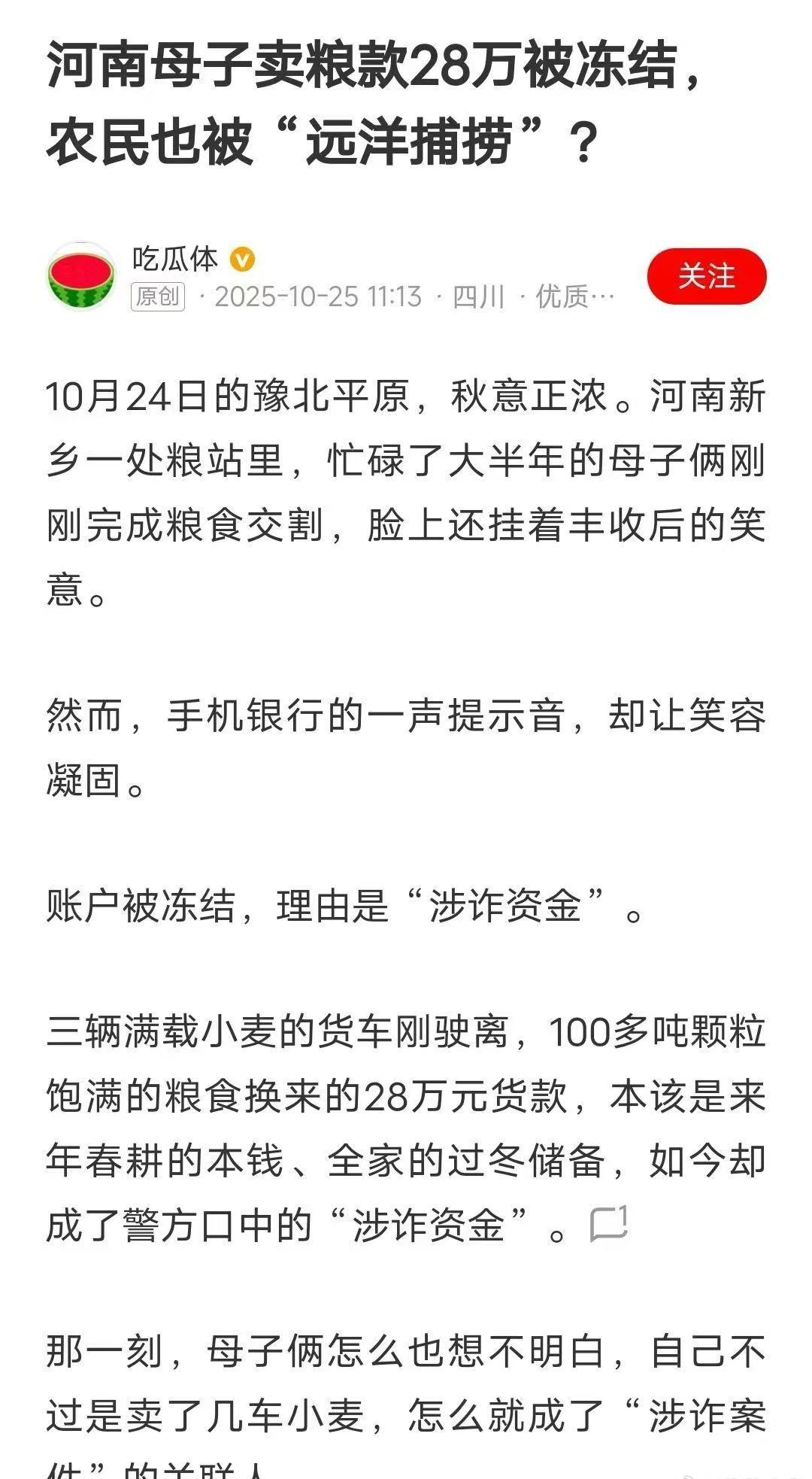

在当今数字化高速发展的社会中,个人信息的保护成为公众关注的焦点。我们每个人都习惯了办理手机号、开通各种网络服务时,必须提供身份证、人脸识别等“全套”身份验证。这些措施旨在打击诈骗、维护安全,但令人遗憾的是,诈骗电话和垃圾短信依然如影随形,似乎我们的个人信息在骗子手中变得“透明”得一清二楚。这种巨大落差引发了社会各界的深刻反思:我们的个人信息到底在哪里失守?实名制的“防护墙”为何无法阻挡“泄密洪流”? 近年来,国家不断推动实名制落实,要求办理手机号、银行账户、社交媒体等多项服务时必须提供身份证信息。表面上看,这是一项旨在提升公共安全、打击犯罪的措施。通过实名制,相关部门可以追溯源头,有效打击电信诈骗、网络犯罪。然而,实际效果却不尽如人意。诈骗电话、垃圾短信仍然层出不穷,频繁骚扰用户。 原因何在?一方面,个人信息在多渠道、多平台的流转中被“碎片化”存储,难以实现全局管控。另一方面,部分机构在信息保护方面存在疏漏,导致数据泄露事件频发。更有甚者,一些黑灰产业利用技术手段非法获取、买卖个人信息,使得“实名制”反而成为骗子的“信息源”。 个人信息的“透明”不仅仅是被动接受骚扰那么简单,更涉及到身份盗用、财产损失、隐私侵犯等严重问题。诈骗者可以利用泄露的身份信息,伪装成受害者进行诈骗,甚至在网络上散布虚假信息,损害个人声誉。 更令人担忧的是,个人信息在被广泛采集和存储的过程中,存在被黑客攻击、数据泄露的风险。近年来,多起大型数据泄露事件曝光,数百万甚至上千万用户的个人信息被泄露、倒卖。这些信息被不法分子利用,造成了极大的社会危害。 面对个人信息的巨大风险,技术手段的升级刻不容缓。加密技术、多因素认证、区块链等新兴技术被提出用于增强信息安全。同时,完善法律法规、强化执法力度,也是保障个人信息安全的重要措施。 然而,制度设计还存在不足。一方面,部分企业对信息保护的重视程度不足,存在“以数据换利益”的行为。另一方面,监管体系尚不完善,信息泄露事件难以及时追责。公众的隐私权保护意识也亟需提高,避免过度提供个人信息。 面对“个人信息透明”的现实,公众的呼声日益高涨。大家希望在享受数字便利的同时,个人信息能得到更好的保护。政府部门也在不断推进“数据安全法”、“个人信息保护法”等法律法规的制定和实施,试图建立起更为严密的个人信息保护体系。 未来,建立一个信息安全与隐私保护的“防火墙”亟需多方面的共同努力。这包括企业的自律、技术的创新、法律的完善以及公众的自我保护意识提升。只有这样,我们才能在数字化浪潮中既享受便利,又免受隐私泄露的困扰。 实名制和个人信息保护本应是保障社会安全和个人权益的重要手段,但现实中却出现了“信息透明”带来的巨大隐患。我们每个人都应意识到,个人信息的保护不仅仅是政府和企业的责任,更是每个公民的共同责任。只有形成多方合力,才能真正实现个人信息的安全与隐私的尊重,让数字时代成为真正的“安全时代”。信息隐私安全 个人数据隐私 手机数据安全 人脸信息 信息保护技术 手机隐私安全 网络身份证