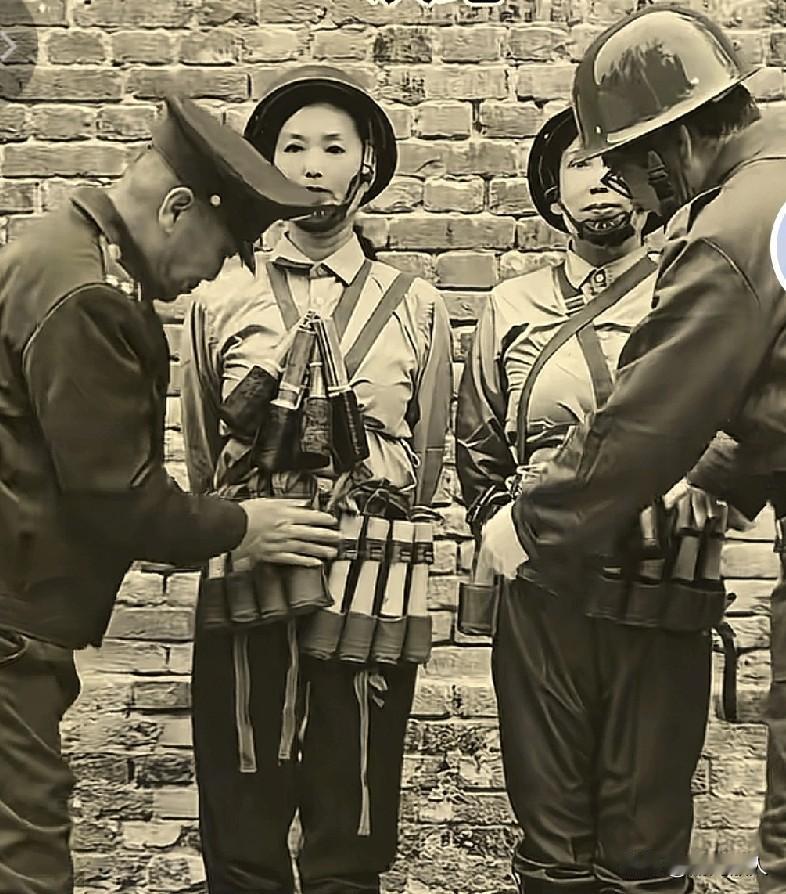

1939年,日本大佐为了取乐,举枪一连打死了八名中国士兵,随后,他又把枪口瞄准第九人,对副官说:“信不信,我能一枪把他打死?” 南昌会战爆发,日军第106师团推进迅猛,中国部队面临压力后撤。饭野贤十脱离指挥位置,携带三八式步枪参与追击,选择溃散士兵作为目标,连续射杀八人。这种行为超出作战需要,暴露他将战场视为个人表演的倾向。部下围观,形成默许氛围,加剧侵略部队的残暴风气。第八人倒下后,他装填弹药,继续锁定第九目标,向副官表达自信,意图延续这种猎杀模式。 这一事件发生在3月下旬赣江支流附近,高层推进命令下,联队分散清扫残敌。饭野贤十的举动虽短暂,却反映日军在局部胜利时的骄横心态。他忽略潜在风险,专注射击精度,忽略周边地形复杂性。中国士兵撤退路径多变,有的钻入废墟,有的沿沟移动,增加追击难度。但饭野贤十坚持行动,视之为展示枪法的机会,副官等人员未加阻拦,任由事态发展。 追杀过程暴露日军纪律松散问题,饭野贤十作为联队长,本应统筹大局,却沉迷个人行为。八名士兵遇难,分散在坡道和草丛,尸体位置标记了撤退轨迹。这种单方面屠戮违背国际公约,却在侵略语境中被纵容。第九目标出现时,饭野贤十调整姿势,准备收尾,赌注言语进一步刺激部下参与感,强化集体残忍心理。 日军推进南昌依赖此类局部清扫,饭野贤十的参与看似提升士气,实则分散注意力。溃兵零星分布,射杀需精准瞄准,消耗弹药无谓。副官记录事件,却未上报异常,显示内部默契。中国部队虽后撤,但基层士兵留存抵抗潜力,这一刻的追杀忽略了战场不确定性。 枪声响起,中正式步枪射击结束饭野贤十生命,他胸部中两弹,当场倒地。副官和士兵混乱搜寻来源,翻检附近区域,发现强三娃遗体,手握武器,腹伤未愈,已无气息。胸牌确认身份:国民革命军第32军第141师第721团下士班长。日军封锁消息,避免曝光大佐死于下级士兵之手。 高层处理迅速,战报称饭野贤十前线阵亡,追授少将军衔和金鵄勋章三级,维护军威形象。强三娃遗体草草掩埋,无人收敛,其事迹沉寂四十余年。1981年,日本学者外山操光查阅档案,披露真实死因,强三娃姓名重现公众视野。 事件后续影响有限,南昌会战日军仍占上风,但内部恐慌短暂扩散。高层保密策略延续,档案封存至战后。强三娃代表无数无名抗争者,他的军籍记录成为历史线索。饭野贤十的晋升掩盖真相,反映侵略者对失败的回避。

![什么时候我看到这个关于“中国”的烂梗才能不笑…[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/2691264626254204563.jpg?id=0)