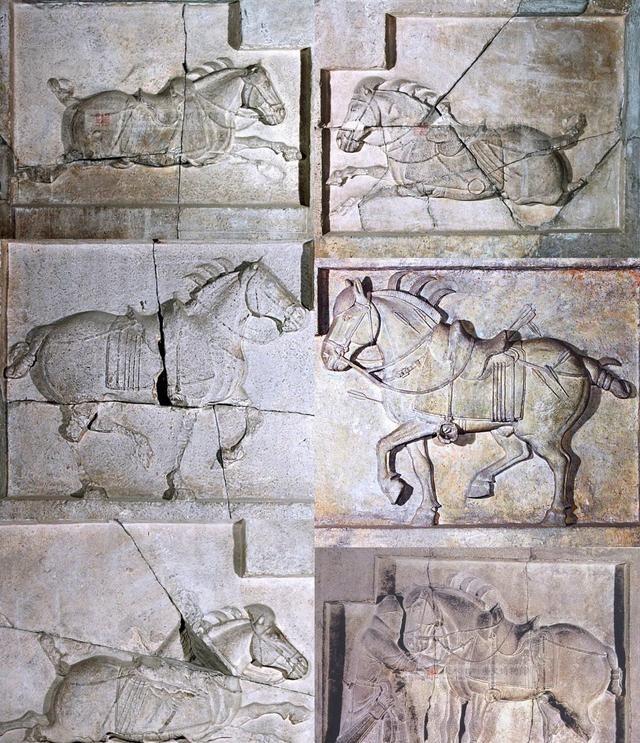

中美建交前后,那是一段国际关系历史上很有意思的时期。 两个大国在几十年对立后,终于有了缓和和对话的机会,这个过程里每一步都显得很微妙。 送礼,看似是件小事,但其实背后包含着双方的认知、态度和彼此的判断。 当时基辛格向杨振宁征求礼物建议,其实就是在探路:美国拿什么东西能让我国真正感受到诚意?杨振宁的回答没有落俗套,而是直接点名“昭陵六骏”流失海外的两块石刻。 这不仅仅是挑选礼品的问题,而是提出了一种文化认同和情感归属的期待。 文物归还,不只是物品的回流,更是一种态度和尊重。 许多重要文物流散在外,不管因为什么历史原因,这始终是无数国人心头的遗憾。 文物承载的是民族的记忆和历史的脉络,不是简单的艺术品,而是血脉和根系。 所以,杨振宁当年能想到提出这样的建议,侧面反映出他对国家、民族和文化归属的深厚情感。 也正是这样的建议,让中美之间的文化交流有了更高层次的意义。 文化认同感的建立,往往比经济利益更能打动人心。 在那个特殊节点,提出文物归还,实际上也是对平等和尊重的呼唤。 当然,文物归还问题从来都不是单靠一句话就能解决的。 涉及到的法律、国际惯例、博物馆自身的政策,还有各自的社会舆论,这些都是绕不开的现实。 美国方面即使有意愿,也要考虑方方面面的影响。 一个国家的文物如果能顺利回归,背后必然是多方努力和复杂谈判的结果。 杨振宁的建议虽然最终没能成行,但它在中美关系史上留下的印记是无法抹去的。 它让文化与外交的价值被重新认识,也让人们看到,除了政治和经济,文化的力量同样值得关注和尊重。 从那以后,文物归还逐渐成为大家关注的公共议题。 流失文物的归属感问题,既关系到历史,也关乎民族自信。 文物回家,意味着文化认同的修复,是民族团结和国家自信的一种体现。 国家在文物追索上的努力,是一种责任感的体现,也是对民族精神的守护。 每一次推动文物归还,都是对历史的尊重和对未来的负责。 文物不是冷冰冰的石头,而是承载着国家和民族不断前行的动力。 其实,不管国际局势怎么变化,文化始终是拉近国家之间距离的重要纽带。 经济的事情可以谈判,政治的矛盾可以协商,但文化认同的建立,需要时间的积累和情感的共鸣。 昭陵六骏的故事,就是中美文化交流中的一个缩影,也反映了国人对历史、对文化、对自我认同的珍视。 即使文物一时不能归还,这份情感和努力也是值得肯定和传承的。 只要社会各界有这样的共识,哪怕过程再曲折,方向是不会变的。 参考:北京日报客户端——杨振宁:以壮阔人生,权威回答有关中国人的这两个问题