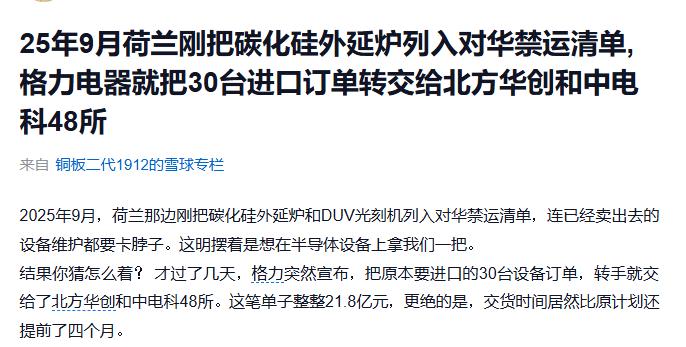

荷兰刚把碳化硅外延炉和DUV光刻机加进对华禁单,格力就转身把30台进口设备订单,换成了北方华创和中电科48所的国产货,交付还提前了四个月。 今年中国制造业圈子里那句 “欧洲封你一扇窗,中国自造一面墙” 的玩笑,被格力的操作活生生变成了现实。荷兰 9 月底刚宣布把碳化硅外延炉和 DUV 光刻机加进对华禁单,格力转头就把 30 台进口设备订单换成了北方华创和中电科 48 所的国产货,更意外的是交付还提前了四个月,这波反杀来得比预想中快多了。 要知道荷兰这波管制可不是小打小闹,不光新设备出口要许可证,连之前卖过来的 DUV 光刻机维修都得申请审批。这就等于掐住了企业的命脉 , 光刻机这玩意儿精密度高,三天两头要保养,真等维修许可耗上几个月,生产线停一天损失都是七位数起步。 但格力压根没慌,这底气早有来头,当年连 CAP1400 核电站的核心冷水机组都能自研成功,打破美国设备垄断,现在换个半导体设备自然驾轻就熟。 有人可能会犯嘀咕,国产设备真能顶得上进口的?看看数据就知道了。北方华创 2024 年光研发费用就砸了 10.26 亿元,同比涨了 40.89%,累计申请的专利超过 8300 件,手里的技术储备可不是空架子。 而格力换的碳化硅外延炉,进口的德国爱思强单腔要 2200 万,日本的双腔更是卖到 3500 万,而国产设备价格直接砍半还多,1200 万左右就能拿下。 更关键的是交付速度,以前等进口设备要排期大半年,华工科技的六轴激光装备早就把交货周期从 3 个月压到 1 个月,格力提前四个月收货一点不奇怪。 这事儿往深了说,根本不是偶然。荷兰禁运的 DUV 光刻机 2000 系列能做 28 纳米芯片,原本是卡咱们高端制造的关键一环,但中芯国际用国产设备把 28 纳米芯片良率从 89% 干到 93.7% 的事,早就让这招的效果打了折扣。 而且碳化硅外延炉的市场早变天了,2022 年国产市场才 7.82 亿元,到 2024 年直接冲到 21.6 亿元,三年涨了近两倍,这背后都是企业实打实的投入换回来的。 对比泽连斯基靠美国输血才能撑着,中国制造业早就明白 “靠人不如靠己”。华工科技试过国外设备坏了,工程师等一个月才来,维修费花十几万,耽误的工期损失更是没法算,后来干脆把核心部件国产化率做到 90%,不仅成本降 40%,还成了中国商飞、中国航发的供应商。 格力这次换设备也是一个理儿,以前可能还纠结进口设备的 “品牌溢价”,现在被卡脖子反而想通了:国产设备不仅便宜、交货快,后续维护一个电话就能上门,何必看别人脸色。 北方华创上半年净利润近 28 亿,同比涨 54.54%,这数据就是最好的证明 ,研发投下去,市场就给回报。现在半导体设备的国产替代早就不是 “能不能用” 的问题,而是 “好不好用”“省不省钱” 的问题。 荷兰禁运看似是给行业设了坎,实则帮国产设备打通了市场:以前企业还在进口和国产之间犹豫,现在禁运一来,反而下定决心切换供应链,这波操作简直是给国产设备 “免费打广告”。 格力不是个例,从当年索契冬奥会竞标赢过全球品牌,到如今半导体设备果断换国产,这家企业的轨迹就是中国制造业的缩影。当 30 台国产设备在格力车间启动时,背后是 8300 多件专利、22 亿研发投入、21.6 亿市场规模撑起的底气。 这些数字或许枯燥,但串联起来就是中国制造业的 “逆袭剧本”:你越想卡我脖子,我越要把技术短板补成优势。 被卡脖子的痛感确实不好受,但这份痛感恰恰成了创新的催化剂。企业愿意把钱砸进研发,工程师愿意啃硬骨头,供应链愿意一起配套,这些力量拧成一股绳,就没有迈不过去的坎。 北方华创的研发投入、中芯国际的良率提升、格力的果断换单,都是在为中国制造业的 “自主可控” 添砖加瓦。 参考资料来源如下图: