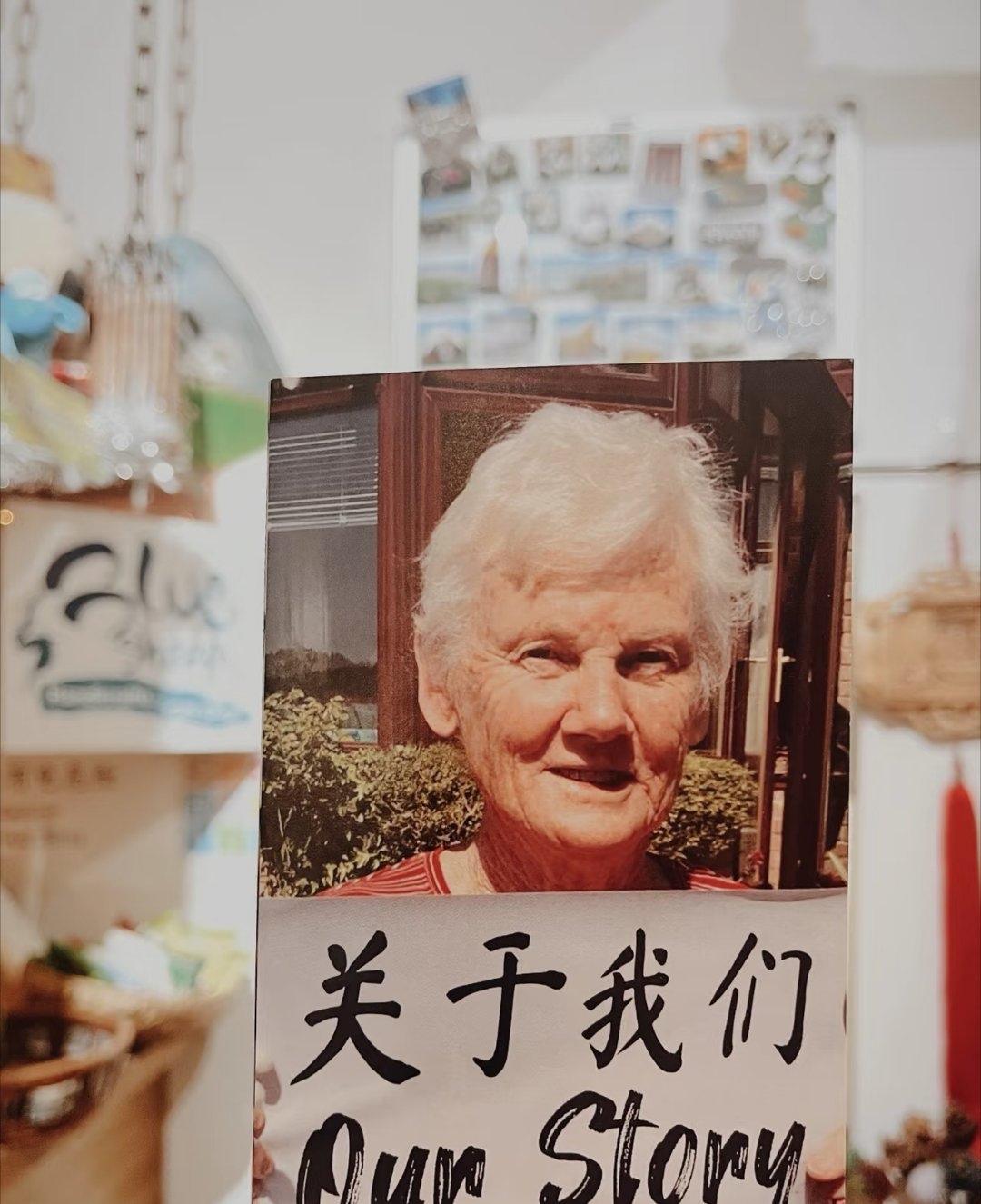

在成都玉林路的巷子里,有家挂着彩色风铃的杂货店,门口总摆着几盆开得正艳的月季。店主是位头发花白的英国奶奶,大家都叫她瑞秋。今年80岁的她,已经在中国生活了整整17年,从青藏高原的医疗志愿者,到汶川灾后重建的“摆渡人”,她用半个世纪的时光,把异国他乡过成了第二个家。 瑞秋的故事要从1989年说起。那时她刚从英国布里斯托医学院毕业,听说青藏高原缺医生,背着药箱就上了高原。在海拔4000米的牧区,她给藏族阿妈看关节炎,教孩子们洗手防病,一待就是好几年。2008年汶川地震那晚,她正守着电视看新闻,画面里倒塌的学校、被埋的孩童让她坐不住了。第二天就买了机票,带着攒下的医疗物资赶到了都江堰。 在灾区,她见太多人失去了手或腿,却还要靠乞讨过活。“他们不是需要同情,是需要尊严。”2013年,瑞秋拿出全部积蓄,在成都开了家叫“岩羊”的手工艺品店。店里摆着400多位残障人士的作品:烧伤者刻的木雕、聋哑人编的竹篮、截肢者缝的皮包。40岁的陈鲁宾刚来时缩在角落,瑞秋硬塞给他一块牛皮:“试试做钱包,卖出去的钱都归你。”现在他成了店里的“首席工匠”,每月能挣四千多。 最让人动容的是送别会那天。今年4月,瑞秋因为身体原因要回英国,店员和志愿者偷偷准备了场告别。原本计划在小院里摆十桌,结果来了三百多人——有她教过手艺的残障朋友,有买过东西的老顾客,还有汶川地震时她救过的幸存者。大家举着“瑞秋奶奶,我们爱你”的手牌,唱着她最爱的《月亮代表我的心》。瑞秋抹着眼泪说:“我只是做了件小事,你们却给了我整个世界。” 现在“岩羊”店由志愿者接力运营,墙上还挂着瑞秋手写的便签:“每个作品都要标上制作者的名字,他们不是‘残疾人’,是艺术家。”这种尊重比任何慈善都珍贵。就像有位顾客说的:“以前买公益产品是献爱心,现在买是因为东西真的好。”瑞秋用17年证明,真正的善意不是高高在上的施舍,而是蹲下来和对方平视。 其实瑞秋的故事里藏着个朴素的道理:爱不分国界,更不分年龄。她80岁还在学用手机直播卖货,为了帮店员多接订单;她把账本公开给所有人看,利润全用来培训新手艺人。这种“较真”的善良,比任何豪言壮语都动人。 现在瑞秋虽然回了英国,但店里依然飘着她煮的英式红茶香。有位常来的大姐说:“以前觉得外国人做公益是作秀,现在才明白,有人真的能把异乡当故乡。”或许这就是善良最美好的样子——不是一时的心血来潮,而是用一辈子去证明:一个普通人,也能活成一束光。 最后想问问大家,你身边有没有这样“把异乡当故乡”的温暖故事?或者你觉得,普通人做公益最重要的是什么?来评论区聊聊吧,说不定你的故事,也能成为照亮别人的那束光。 (事件来源:央视新闻)