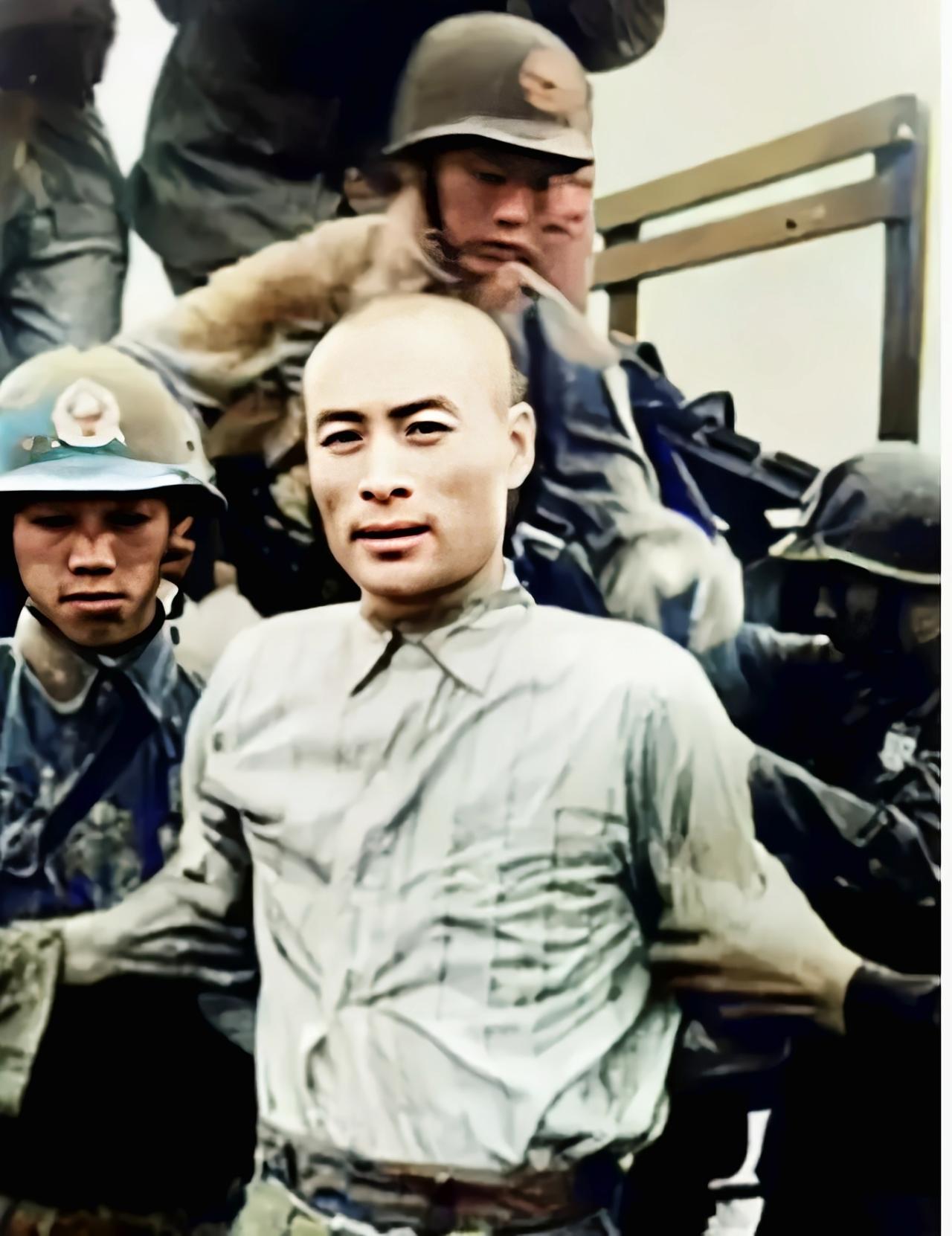

这是聂曦行刑前,蒋介石为了震慑“台共”,专门叫来媒体给他拍下的照片,没想到照片发布后,却让蒋介石追悔莫及,那么这是怎么回事呢? 聂曦这个人,在历史书上名气不大,毕竟他不是那种能影响大局的政治人物,但他所处的时代、身份,以及结局,却让他成为一个被历史高光打倒的小人物。 他原是中国共产党在台湾地下党的重要成员,在上世纪五十年代初期,台湾社会高度敏感,蒋介石政权对岛内所谓“匪谍”“地下党”活动高度警惕,镇压力度极大,很多人被捕后都没有机会再走出监狱。 聂曦被捕的过程并不复杂,台湾当局早就通过各种手段掌握了他与大陆之间的联系,尤其是在“白色恐怖”高压时期,地下党活动几乎无所遁形。 最终,他在一次秘密联络行动中被逮个正着。蒋介石得知这个消息后,非但没有选择低调处理,反倒决定要“以儆效尤”。这也是蒋介石一贯的思维模式:用极端手段来制造政治震慑。 于是,这场精心安排的“处决秀”就上演了。地点选在台北一个军事监狱内,时间是清晨,而媒体早早被特许进入现场,摄影师架好机位,镜头对准囚车缓缓驶入的画面。 聂曦身穿囚服、面容镇定,面对镜头没有丝毫惊慌。这一幕,被拍得清清楚楚,后来还被刊登在当时的官方报纸上,成为一张极具冲击力的照片。 蒋介石的意图非常明确:用这张照片告诉所有“台共”分子,背叛的代价,就是如此结局。 这张图一经发布,岛内社会舆论并没有像蒋介石设想的那样感到恐惧,反倒引发了一些意料之外的反响。 不少知识分子在私下议论此事时,开始对这种公开处决并拍照示众的行为感到不安。尤其是聂曦那种面对死亡仍保持尊严的神情,让很多人产生了某种程度的共鸣。 一个政权如果需要靠公开处决、媒体造势来维护统治,难免会让人对其合法性产生疑问。 从这件事可以看出,蒋介石在处理政治事务时,有时会陷入一种“以强制换稳定”的逻辑误区。他一直坚信,只有铁腕手段才能压制社会不安因素,稳定岛内局势。 但他忽略了时代的变化和人心的微妙。尤其是进入20世纪五十年代后,台湾社会的知识阶层逐渐崛起,他们对暴力政治的容忍度正在降低。而媒体作为社会情绪的放大器,一旦内容偏离了主流情感,就可能产生翻车效应。 聂曦的死,当然不是蒋介石政治生涯中最重大的一笔,但他却成为一个象征。象征着那个时代政治高压下的牺牲者,也象征着一个政权一度试图用“恐惧”来维持控制的逻辑。 然而恐惧是短暂的,记忆却是长久的。聂曦的照片虽然最初是作为“警示”流传开来,但最终却成为了“反思”与“记忆”的载体。 尤其是在后来台湾逐步开放历史材料之后,越来越多的人开始重新审视这段历史,聂曦的名字也被更多人记起。 这张照片最终没有成为蒋介石的“政绩展示”,反而成了一块无声的墓碑。它提醒后人,权力的强大不在于恐吓,而在于正义与共识;政权的稳固不是靠枪口与监狱,而是靠理解与信任。 素材来源:聂曦三十三载人生写尽忠诚 2025-10-17 09:11·福州晚报