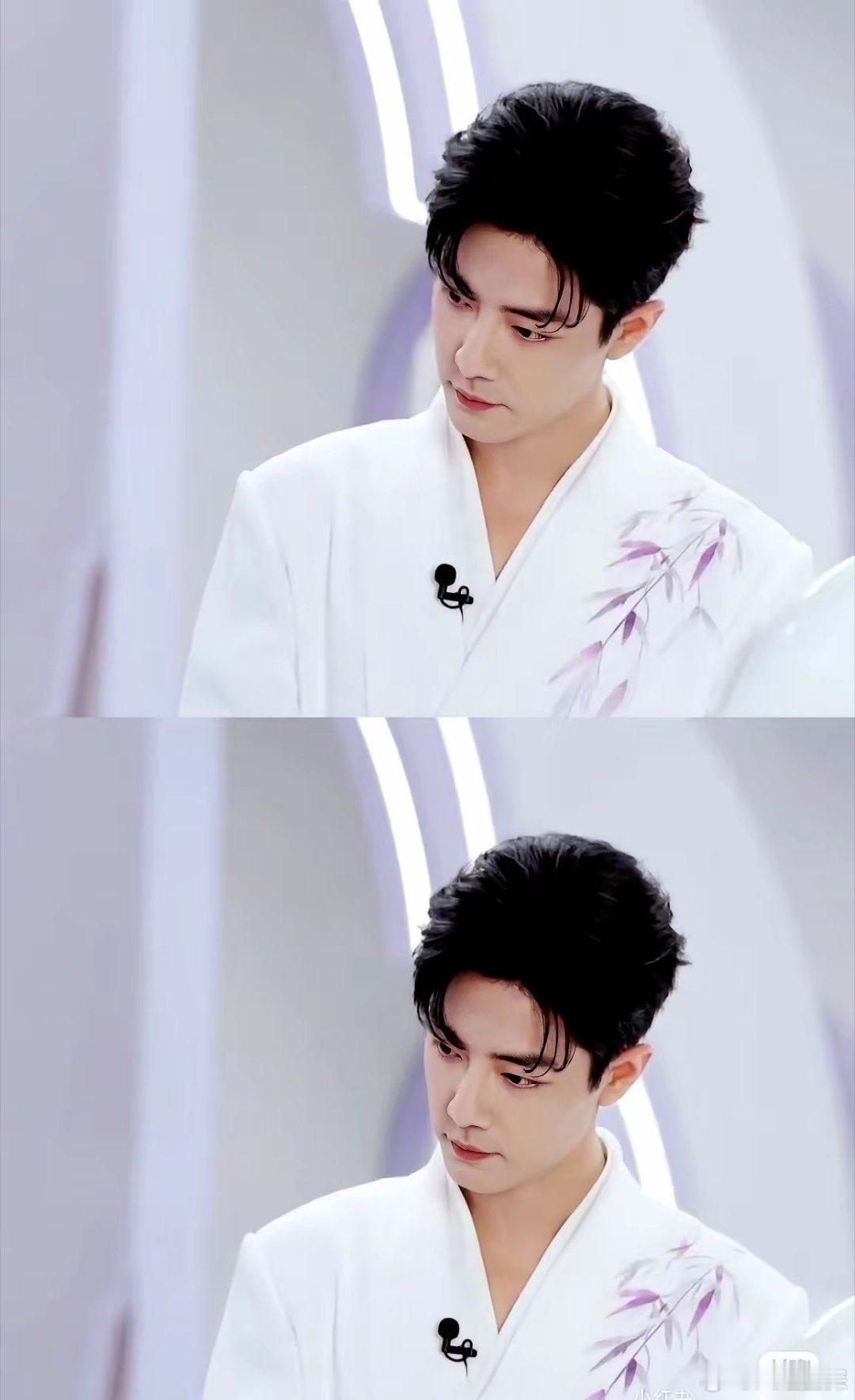

看到王楚钦坐在场边,大口喘气的那一刻,我的第一个念头竟然是:要不,你就输了吧。说实话,那一瞬间我真的有点想放他一马,不要再看到他硬撑成那样。屏幕都能感到他的劲儿在散,脸上写满了疲惫,声音都快跟不上呼吸了。 那两个软绵绵的发球,看得我心里发冷,仿佛在跟他示意:你歇一会儿吧,弟弟来抗就行。可对面的年轻选手接球的时候,连那股稳的气都接不住,眼神里慌得不行。那刻我突然明白,有些人的负重不是体力,是真正的责任感。不是因为他们不累,而是他们知道有人比他还不行,所以哪怕累也得顶着。 不得不说,这种“扛事儿”的文化既让人感动也让人心疼。我有个朋友小李,做项目时也是这样,明明项目快压垮他,却不肯放手给后面的人练,最后得了大病才停下来。场上那位站着的王楚钦,或许也在用一种最本能的方式教会队友什么叫顶住压力,但代价往往是把自己的身体和长期状态透支掉。 问题其实不只是个人责任感。赛事密集、排兵布阵的习惯、粉丝对英雄式表现的期待,再加上年轻队员经验不足,这几样叠在一起就成了“老将必须扛”的默契。长远来看,这对球队并不好,短期赢一场,长期可能失去更多竞技资源和健康资本。说白了,光靠一两个“扛事儿”的人,是补不了系统漏洞的。 那应该怎么改?不是叫人不拼,而是要把拼和科学、培养、轮换结合起来。教练组可以把体能数据放到决策里,设定上场时长和恢复窗口,团队要有更明确的替补培养计划,赛事组织者也应考虑合理间隔,媒体和球迷也可以放慢节奏,少点英雄神话,多点理性支持。具体操作可以是把训练中的比赛情景化给年轻人更多实战机会,建立赛后强制恢复流程,以及让医疗团队有更多话语权去说“不行就换人”。 未来的趋势我倒是乐观:体育科学和换人策略会越来越普及,年轻选手也会被赋予更多机会去“吃经验”,而不是一直靠老将去扛那口气。但愿我们看到的,不再是一个人把自己掏空去赢下一场,而是一个队伍靠体系和传承稳定输出的胜利。 好好休息吧,大头。不得不说,你那种为队友和国家把疲惫按在地上摩擦的样子令人动容,但我们更想看到的是你长久健康地站在台上,不是被英雄式的责任感耗尽。你也该学会把队伍培养得像接力,而不是永远做最后一个冲刺的人。 你怎么看?有没有一次看到某人明知道累却还硬扛的经历,或者你觉得体育和职场里应该怎样平衡“扛事儿”和长期健康?说说你的想法吧。