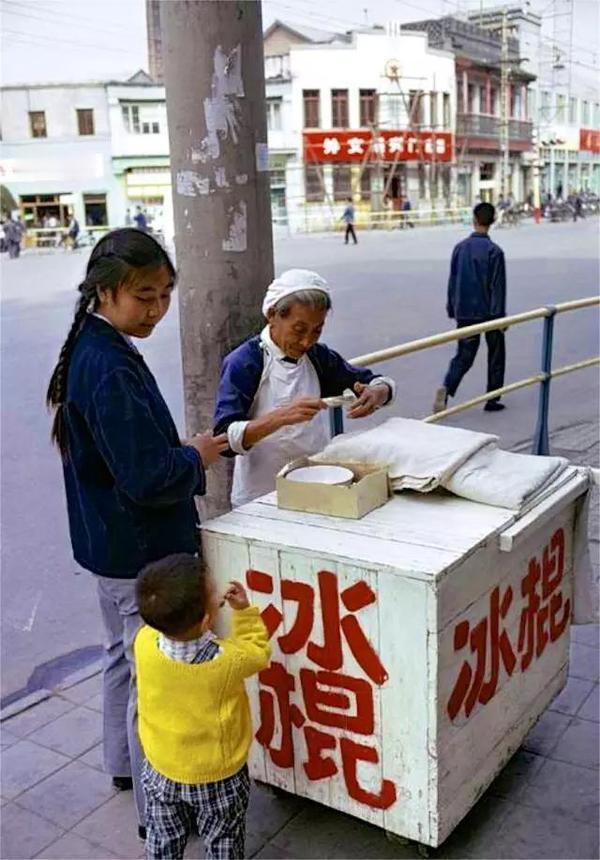

1989年的蝉鸣里,藏着大杂院的温柔秘密 1989年的夏天,热得没半点商量。我攥着五分钱跑向胡同口买冰棍,塑料纸刚撕开,糖水就“滴答”往下淌,得歪着脖子猛啃才不会流进袖管。抬头望,太阳晃得人睁不开眼,柏油路被晒得软乎乎,骑二八大杠路过,车轱辘能压出浅印,像给路面盖了临时戳。 我叫马文彬,十七岁,胳膊刚练出点肌肉,总觉得浑身劲没处使。白天帮爸在粮店扛粮袋,扛完就蹲墙根看胡同里自行车叮铃过;晚上跟大院半大小子爬墙,要么偷摘隔壁院石榴,要么蹲路灯下打扑克,输了就去给张奶奶倒垃圾——那时的快乐,像冰棍上的糖霜,甜得直戳心窝。 我们住的大杂院是老物件,青砖缝长着青苔,下雨能闻见土腥味;灰瓦落着鸟粪,偶尔有麻雀飞来啄窗台上的玉米粒。院里七八户人家,谁家炖排骨,全院闻肉香;谁家吵架,隔三堵墙能听清摔碗声。我家在东头,西头陈家是开春搬来的,之前住这儿的李爷爷走了,屋子空了小半年才添新动静。 搬来那天我凑门口看热闹,男主人陈国军扛着大木柜,青筋暴起,嗓门比胡同口大喇叭还响:“婉婉!慢点儿,别磕着孩子!”我这才见着他身后的婉嫂,穿浅蓝的确良衬衫,抱裹得严实的襁褓,头发整齐,额前碎发随风飘。她走得慢、脚步轻,跟陈国军的大步流星比,像株慢慢晃的芦苇。 婉嫂和小城女人不一样。大院婶子多皮肤黝黑、嗓门亮,洗衣能把木盆捶得“砰砰”响;可婉嫂皮肤白净如江南藕,眉眼弯弯,说话细得像棉花,打招呼时嘴角轻挑,带着怯生生的温柔。妈说,婉嫂是南方人,嫁来后刚生娃,身子弱,总待在屋里很少出来。 半个月后,我第一次跟婉嫂说话。那天妈熬了绿豆汤,让我送陈家“给孩子败火,也搭个街坊情”。我端搪瓷碗敲陈家的门,心里有点紧张——怕自己说话粗,吓着温柔的婉嫂。 门开了,婉嫂抱着娃站在门后,小家伙闭着眼,小脸红扑扑,呼吸轻得像羽毛。“是文彬啊,快进来坐。”她侧身让我进屋,屋里飘着淡淡皂角香,和我家满是汗味、油烟味的屋子截然不同。桌上摆着竹编摇篮,铺着碎花布,墙角煤炉上的小砂锅正“咕嘟”冒热气。 我递过绿豆汤,忍不住瞟摇篮:“婉嫂,这是我妈熬的,您尝尝。”婉嫂接碗时,指尖碰我手,凉丝丝的:“谢谢你妈,还惦记我们娘俩。”她笑着看我,我突然脸红,低头攥着衣角:“没事,妈说邻里该互相照应。” 从那以后,我总找机会往陈家门口凑,有时送咸菜,有时借针线,其实就是想多看看婉嫂、多听她说说话。婉嫂很少出门,大多时候在屋里哄娃,偶尔坐门口小马扎上给娃缝衣服。阳光落在她身上,影子拉得很长,穿针引线动作慢悠悠,哪怕线头打结,也只轻轻皱眉,不像大院其他女人那样急着念叨。 有次我蹲门口修自行车,听见陈家娃撕心裂肺地哭,像小猫叫。过会儿,婉嫂抱娃出来,在门口来回走,轻拍娃背,哼着听不懂的南方小调。那调子软软的,像江南流水,顺着闷热空气飘来,娃的哭声渐渐小了,只剩轻轻哼唧。我看着婉嫂侧脸,夕阳照得她脸上细绒毛清晰可见,突然觉得这黏糊的夏天也没那么难熬。 陈国军在钢厂上班,三班倒,有时早出晚归,有时半夜才回。每次他回来,大老远能听见“噔噔”的脚步声,一进院就喊:“婉婉,我回来了!”婉嫂便递上毛巾,有时还端杯凉水:“累了吧?歇会儿,饭在炉上温着。”有次他半夜回来,声音沙哑:“今天加班,没给你带糖糕。”婉嫂笑着说:“没事,我煮了糖水,你喝点解乏。”我躺在屋里听他们小声说话,忽然觉得大杂院的夜晚,是带着烟火气的暖乎乎的热闹。 天越来越热,蝉鸣也越响。婉嫂偶尔傍晚出来,搬小桌子放门口给娃喂米汤。妈拉着她聊南方的事,婉嫂慢慢说江南的雨、河里的船、小时候吃的桂花糕,我蹲旁边听,觉得那些事既远又近,像收音机里的故事。 我跟大院二柱子打赌,说婉嫂会唱南方的歌。二柱子说我吹牛,赌我输了给买冰棍。趁婉嫂喂娃,我大着胆子问:“婉嫂,你会唱你们南方的歌吗?”婉嫂愣了下,笑着弯起月牙眼:“会啊,我唱给你听。” 她轻轻哼起来,调子软,词听不懂,却特别好听,像风吹过稻田。蝉在树上叫,娃在怀里睡,歌声飘在空气里,连暑气都凉了几分。二柱子听得发呆,最后乖乖买了冰棍,还说:“婉嫂唱得比收音机里还好听。” 那时我不懂,婉嫂为何从千里之外的南方嫁到小城,也不懂她为何总安安静静,像藏着心事。只知道有婉嫂在的大杂院,连夏天的蝉鸣都变温柔了。 后来秋天到了,天凉了,蝉不叫了。婉嫂偶尔抱娃跟陈国军去菜市场,我见了就打招呼,她也笑着回应,声音依旧软软的。 多年后,我离开家去外地读书,想起1989年的夏天,最先浮现的还是婉嫂的歌声,和大杂院里那暖乎乎的烟火气——那是我少年时代最温柔的时光。80年代老故事

![就这水平还要打委内瑞拉?鹰酱你抓紧时间回家跪搓衣板反省去吧...[捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/1139860202552574187.jpg?id=0)