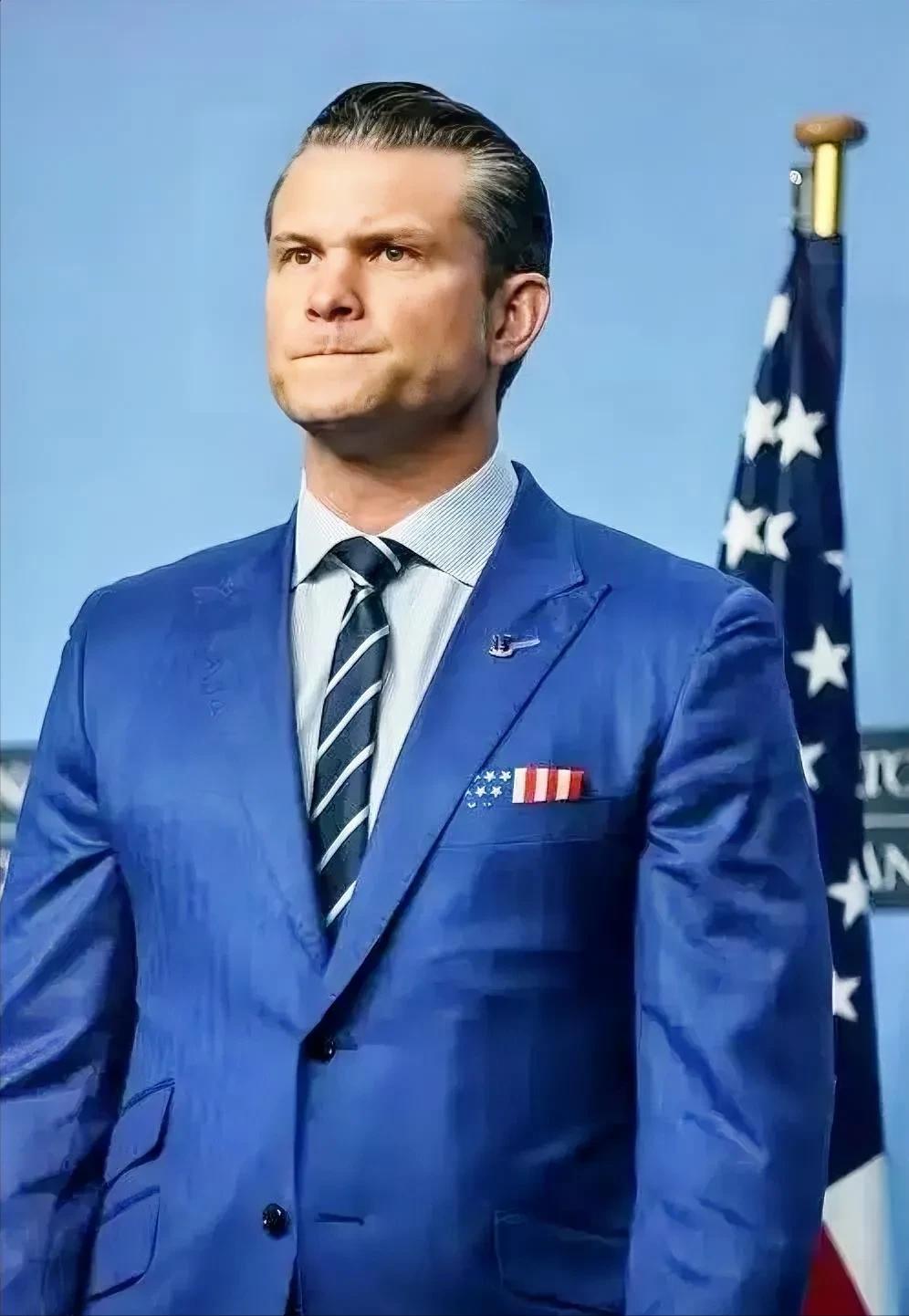

美国国防部宣布了 10月16日,美国国防部长赫格塞思在布鲁塞尔喊话:想帮乌克兰,就得先多买美国货。他拉着北约秘书长吕特一起开记者会,核心只有一句,盟国赶紧掏钱,通过乌克兰优先需求清单再买一波美制武器,炮弹,导弹和防空系统全都安排上,声称这样才能逼出和平。 所谓 “采购换援助” 模式,说白了就是北约盟友先自掏腰包买美国武器,再以 “援助” 的名义送给乌克兰,而美国则坐收渔利。这种操作的核心逻辑很简单:欧洲出钱、乌克兰流血、美国数钱。 从数据上看,这个套路已经初见成效。截至 2025 年 10 月,荷兰、丹麦、挪威等北约国家已经通过 “乌克兰优先需求清单” 砸下超过 20 亿美元购买美制武器,其中包括 “爱国者” 导弹、炮弹和防空系统等硬通货。 德国更是直接掏出真金白银,一口气采购了两套 “爱国者” 系统送给乌克兰,总价高达数亿美元。按照美国的设计,未来还可能有 900 亿美元的军售协议等着欧洲国家签字。 这些钱表面上是 “援助乌克兰”,实际上大部分都进了美国军火商的腰包。乌克兰总统泽连斯基自己都承认,美国拨给乌克兰的援助资金中,至少 75% 都留在了美国国内,用于支付武器生产成本和税收。这种 “左手倒右手” 的戏码,堪称现代版的 “空手套白狼”。 美国之所以敢明目张胆地搞这种操作,背后是军工复合体的强大影响力。洛克希德・马丁、雷神等军火巨头通过游说国会、资助政治献金等手段,早已将美国的外交政策绑上了战车。 例如,2017 年美国与沙特签署的 1420 亿美元军售协议,表面上是 “维护中东安全”,实际上是洛克希德・马丁等公司为了消化库存、赚取利润而炮制的 “大单”。 如今在乌克兰问题上,这些军火商故技重施,把战场变成了 “武器试验场”。美国媒体披露,“弹簧刀” 无人机、M777 榴弹炮等武器都是在乌克兰战场上完成了实战测试,暴露出炮管磨损过快、无人机续航不足等问题后,才返回美国进行改进。乌克兰士兵的鲜血,成了美国军火商优化产品的 “数据样本”。 更绝的是,美国还利用这个机会打压欧洲本土军工企业。尽管德国、法国等欧洲国家近年来一直在推动 “欧洲防务自主”,计划将国防开支提升至 GDP 的 5%,但其中大部分资金都被美国军火商截胡了。 斯德哥尔摩国际和平研究所的数据显示,2020-2024 年,北约欧洲成员国 64% 的武器进口自美国,比 2015-2019 年的 52% 大幅上升。德国政府 2025 年公布的 830 亿欧元军购计划中,只有 8% 的资金流向本土企业,其余都买了美国货。 这种 “抽血式” 的军售模式,让欧洲国家在军事上越来越依赖美国,甚至连 F-35 战斗机的升级维护都要看美国脸色 —— 美国可以远程 “一键关机” 这些战机,迫使欧洲国家持续购买美国的零部件和服务。 乌克兰危机对美国来说,简直是一场 “完美风暴”。除了军火贸易,美国还趁机收割欧洲的制造业。能源危机导致欧洲电价飙升,美国通过《通胀削减法案》提供补贴,吸引德国巴斯夫、法国道达尔等企业将生产线转移到美国。 仅 2024 年,就有超过 500 亿欧元的欧洲资本流入美国制造业,其中不乏军工相关产业。更长远的布局是资源控制,美国正推动与乌克兰签署矿产协议,意图垄断锂、稀土等关键资源的开采权,这些资源不仅是制造电池的核心材料,更是生产精确制导武器的战略物资。 然而,美国的如意算盘并非天衣无缝。欧洲国家已经开始察觉到不对劲。法国总统马克龙公开表示,欧洲不能永远当 “美国的提款机”,并呼吁建立独立的欧洲防务体系。 德国总理默茨虽然支持购买美制武器,但私下里也在加速推进欧洲 “天空之盾” 防空系统的研发,试图减少对美国的依赖。 更讽刺的是,美国的 “盟友” 们也在偷偷寻找替代方案:波兰购买韩国 K2 坦克,挪威采购土耳其无人机,这些武器虽然部分使用美国技术,但价格更低、交付更快,正在动摇美国军火的垄断地位。 历史总是惊人的相似。上世纪 80 年代,美国为了支持尼加拉瓜反政府武装,不惜违反国会禁令,秘密向伊朗出售武器换取资金,这就是臭名昭著的 “伊朗门” 事件。 如今的 “采购换援助” 模式,本质上是同一套逻辑的升级版 —— 利用地缘冲突制造需求,通过军售转移国内经济压力,最终实现军工复合体的利益最大化。 不同的是,当年的丑闻还需要遮遮掩掩,而今天的美国已经把这种操作堂而皇之地搬到了国际舞台上。正如乌克兰危机所揭示的那样,在资本面前,“和平” 不过是可以明码标价的商品,而战争则是永不落幕的拍卖会。