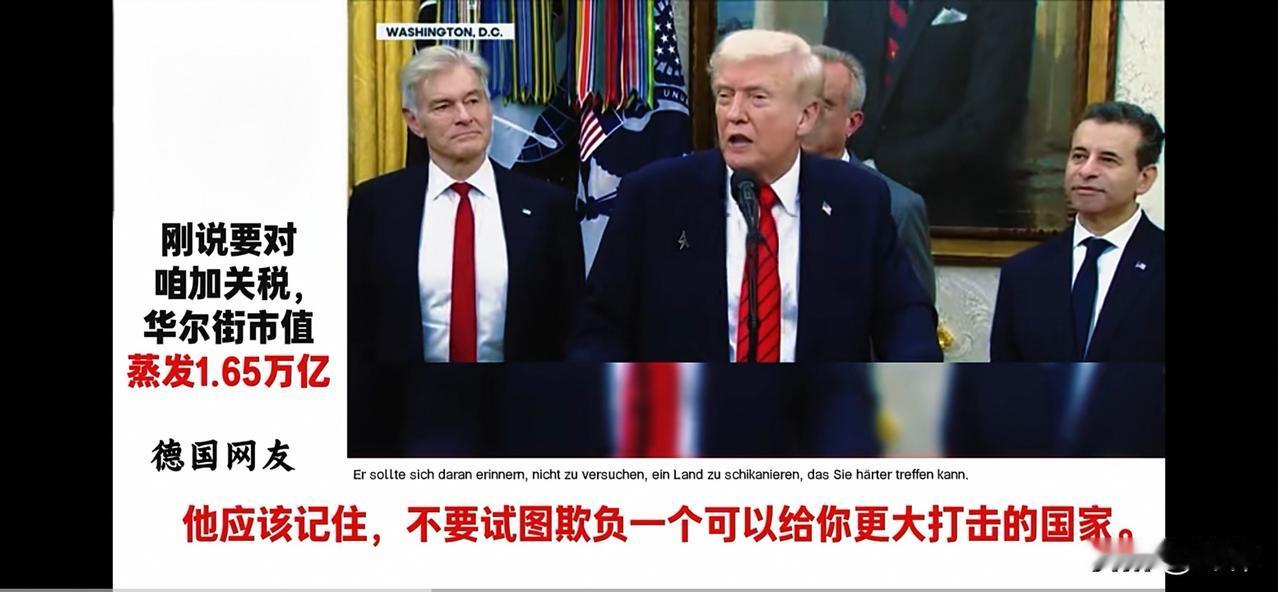

有网友说,美国现在对中国使的招,跟当年整垮日本用的手段一模一样!如今他们计划已完成一大半,只要供应链彻底成型,到时候根本不用动武,就能达成目标。 大家怎么看,一起评论区唠唠! 美国今天对咱们用的这套手段,说白了就像是把四十年前对付日本的剧本换了个封面重新上演。 那时候他们先逼日元升值,让日本的出口产品失去价格优势;又签产业协议,直接给市场份额设上天花板;再用技术封锁把半导体和设备卡死,日本的升级通道就此被堵。 现在,同样的逻辑被用在了中国身上,只不过手段更隐蔽、更系统:从供应链到投资、从技术到产能,几乎无所不包。 这一次,美国的算盘更精,它先是不断滚动“实体清单”,把芯片、设备、EDA设计工具一个个纳入管控范围,再联合盟友搞“分工拉链”,在关键环节层层设限。 关税不再是一次性大棒,而是常态化武器,还配合转运核查、CFIUS审查和对外投资限制,把企业的每一步动作都纳入监管。 而技术门槛也在不断抬高,从高端GPU到逻辑芯片,从存储产品到AI算力,都需要申请许可,而且这许可说收就收,毫无稳定性可言。 与此同时,美国把光刻机、刻蚀机、沉积设备这些“命根子”死死攥在手里,连售后和软件密钥都一起卡着。 再说这最后一环,是通过补贴、建厂和“友岸外包”推动产能外迁,试图把高附加值环节从中国生态里彻底剥离。 这种打法的厉害之处在于,它不是一锤子买卖,而是通过层层传导,让压力不断叠加到企业账本上,意图在不动一兵一卒的情况下,让中国的高科技产业自己慢慢“失血”。 而他们的终极目标,或许就是打造一条“零枪火”的供应链封锁线——设计端靠EDA和IP授权设阀门,制造端靠设备和工艺外部化压制升级节奏,终端端则用市场准入、补贴和标准吸引企业“出走”。 如果三段完全合拢,就能形成一条替代路径,不用一兵一卒,也能实现对中国的“软锁喉”。 对企业来说,这一连串操作的杀伤力会逐步体现在账本上:材料、设备、许可费和合规成本先涨一轮;工厂建设和产品认证周期被拉长,良率爬坡也更慢;因为供应链被迫分散,规模优势没了,单位成本开始抬头。 而生产端的成本最终会转化成价格端的压力,先推高生产者物价,再反映到消费者口袋里。 产业链的失衡更是雪上加霜,有的环节产能严重过剩,有的则长期短缺,企业的战略规划被迫重写。 听起来这套逻辑环环相扣,但美国人没料到的是,中国早就不是当年的日本了。 这片市场的规模本身就能抵消很多冲击,14亿人口的庞大内需意味着,即便外部封锁导致成本上升、良率下降,企业仍然能先在国内消化第一批产品,用销量摊薄成本,用市场“养”研发。 靠“价格战”打击中国出口的逻辑,从一开始就站不住脚。 更要命的是,中国的产业链是全链条的,世界上只有中国能从上游原材料到下游终端产品全程自产,这让外部封锁的破坏力大打折扣。 就算设备拿不到,国内产业也可以先用成熟制程和架构优化“曲线救国”,让下游先跑起来,再给上游争取时间追赶,很多关键环节不是“被卡死”,而是“被拖慢”而已。 而且,中国的“替代速度”已经进入加速阶段,过去从零开始可能要花十年,现在一旦被封锁,数百个研发团队会立刻投入攻关,国产化的速度和覆盖面都在飞快提升。 “卡脖子”不再是致命伤,反而成了激发创新的催化剂。 中国的全球合作网络也在帮忙抵消风险,东盟、中东、拉美这些区域早就成了供应链的重要支点,某个市场受限,其他地方可以分担冲击。 还有“一带一路”和RCEP的推进则进一步拓宽了通道,让“拉盟友封中国”的策略很难封得住,与此同时,“被封就攻、被卡就换”的经验积累,让中国的技术追赶周期一再缩短。 如今从0到1.5的突破只要三五年,产业化扩散的速度更是快得惊人。 这也是为什么美国所谓的“闭环计划”迟迟合不拢。 要卡死设备,就必须确保售后、软件、备件长期不可替代;要让EDA成为瓶颈,就得拖慢国产工具的迭代;要让产能外迁成功,就得保证成本和良率压得住。 可现实是,所有这些条件都没能完全满足,最致命的变量是市场选择:当“成本、稳定、速度”三项优势重新偏向中国时,企业自然会用脚投票,任何封锁闭环都会被市场逻辑反向撕开。 所以,这套“不动武”的计划虽然看似逻辑自洽,但在中国的环境里,却不断遇到结构性阻力,这里有超大市场的缓冲,有完整产业链的支撑,有快速替代的能力,还有全球合作的“护盾”。 封锁确实会带来麻烦,但它不会让中国停下来,反而会逼着中国跑得更快、长得更强。 当这场博弈进入长期消耗的阶段,比的就不是谁的封锁手段多,而是谁能笑到最后,他们的剧本也许看起来很漂亮,但最终还得市场和技术说了算。 对此,大家有什么想说的呢?麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)