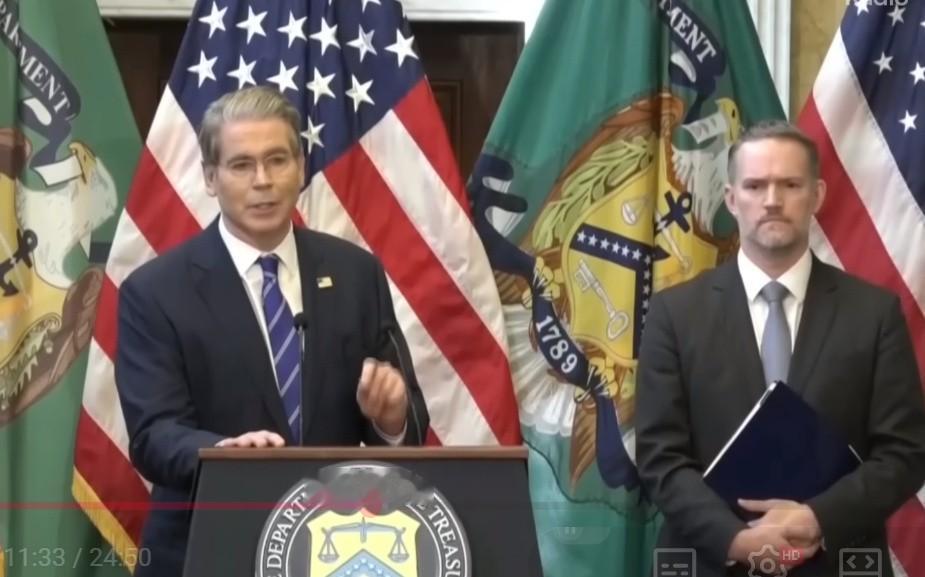

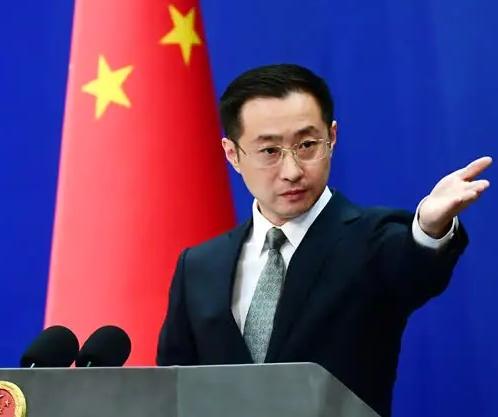

10月15日,中方回应欧盟欲逼中企向欧企移交技术。林剑表示,作为原则,中方支持中欧企业基于市场原则开展贸易投资合作,实现互利共赢。 最近几年,中国在新能源、光伏、电动汽车等领域发展得很快,不少中国企业凭借技术优势和成本控制能力,在欧洲市场占据了不小的份额。 就拿电动汽车来说,2025 年上半年,中国品牌电动汽车在欧洲的销量占比已经超过 18%,像比亚迪、蔚来这些企业,还在欧洲建了研发中心和销售网络;光伏领域更明显,中国光伏组件在欧洲的市场占有率超过 70%,欧洲很多国家的太阳能电站建设,都离不开中国的光伏产品。 欧洲本土企业看到中国企业的快速发展,心里难免有焦虑,担心自己在这些新兴领域的竞争力被超越,所以欧盟内部就有声音提出,希望中国企业能把核心技术移交给欧洲企业,甚至有个别成员国还想通过政策施压,要求中企在当地建厂时必须 “附带技术转让” 条款。 但这种 “逼迫式技术移交” 明显不符合市场规律,也违背了企业合作的自愿原则。要知道,企业的核心技术都是长期投入研发的结果。 比如中国新能源企业在电池能量密度、光伏转换效率等方面的技术突破,背后是十几年的研发投入,有的企业每年研发费用就占营收的 8% 以上,投入的人力、物力更是不计其数。 这些技术是企业的核心竞争力,也是企业在市场上立足的根本,按照市场原则,技术转让应该是企业之间自愿协商的结果,可能是通过技术授权、合作研发等方式,让双方都能获得合理回报,而不是靠外部压力去强迫移交。 林剑提到的 “基于市场原则”,正是抓住了这一点 —— 只有尊重企业的自主选择,让合作建立在平等自愿的基础上,才能让中欧企业的合作走得长远,再看中欧企业过往的合作案例,那些真正成功的合作,都是遵循市场原则、实现互利共赢的结果。 比如中国的宁德时代和德国的宝马集团,几年前就建立了合作关系,宁德时代不仅为宝马提供动力电池,还和宝马联合研发适配欧洲市场的电池技术。 双方共同投资在德国建了电池工厂,既满足了宝马电动汽车的生产需求,也让宁德时代的技术和产能得到了进一步提升,这种合作模式让双方都受益,也成了中欧企业合作的典范。 还有中国的光伏企业和西班牙、意大利等国的能源公司合作,中国企业提供光伏组件和建设技术,欧洲企业负责当地的项目开发和运营,双方一起推进太阳能电站建设,既帮助欧洲实现了清洁能源目标,也让中国光伏企业打开了更广阔的市场,这就是互利共赢的最好体现。 要是真的按照欧盟某些声音说的 “逼迫移交技术”,反而会破坏中欧企业的合作氛围。一方面,中国企业如果被迫交出核心技术,会失去研发创新的动力,毕竟投入大量资源研发的技术被强行索取,谁还愿意再花心思搞创新? 另一方面,欧洲企业如果通过非市场手段获取技术,也会失去自主研发的积极性,长期来看不利于欧洲本土产业的升级。 而且这种做法还会影响中欧整体的经贸关系,中欧互为重要的贸易伙伴,2024 年中欧双边贸易额超过 8000 亿欧元,涉及成千上万的企业和从业者,一旦合作氛围被破坏,受影响的会是双方的经济和就业。 林剑的回应里,“互利共赢” 这四个字其实是中欧企业合作的核心关键词。这些年,中国一直秉持开放合作的态度,欢迎欧洲企业来中国投资兴业,分享中国市场的机遇,比如德国的大众、西门子等企业,在中国市场获得了丰厚的回报。 同时中国企业也希望能在欧洲市场得到公平的对待,通过正当的市场竞争实现发展。就像在电动汽车领域,中国企业进入欧洲市场,不仅带来了更多选择,也促进了欧洲本土电动汽车产业的竞争,倒逼欧洲企业加快技术创新,这种良性竞争对双方消费者和产业发展都是好事。 现在来看,中方的回应既明确了原则底线,也给中欧企业合作指明了方向 —— 不管是技术合作还是贸易投资,都得遵循市场规律,尊重企业意愿,只有这样才能实现真正的互利共赢。 欧盟如果真的想推动本土企业发展,更应该通过加大研发投入、优化产业政策等方式提升竞争力,而不是靠强迫技术移交这种不符合市场规则的手段。毕竟在全球化时代,企业之间的合作应该是你中有我、我中有你,共同发展才是长久之计。 中方的回应,是一次立场清晰的全球通告。它表明:中国支持开放合作,但坚决反对任何形式的“技术霸凌”。欧盟站在选择的十字路口:是坚持其倡导的开放市场原则,还是滑向保护主义的泥潭?这道题,不仅关乎中欧经贸关系的未来,更考验着欧洲战略自主的真实成色。 信源:环球时报