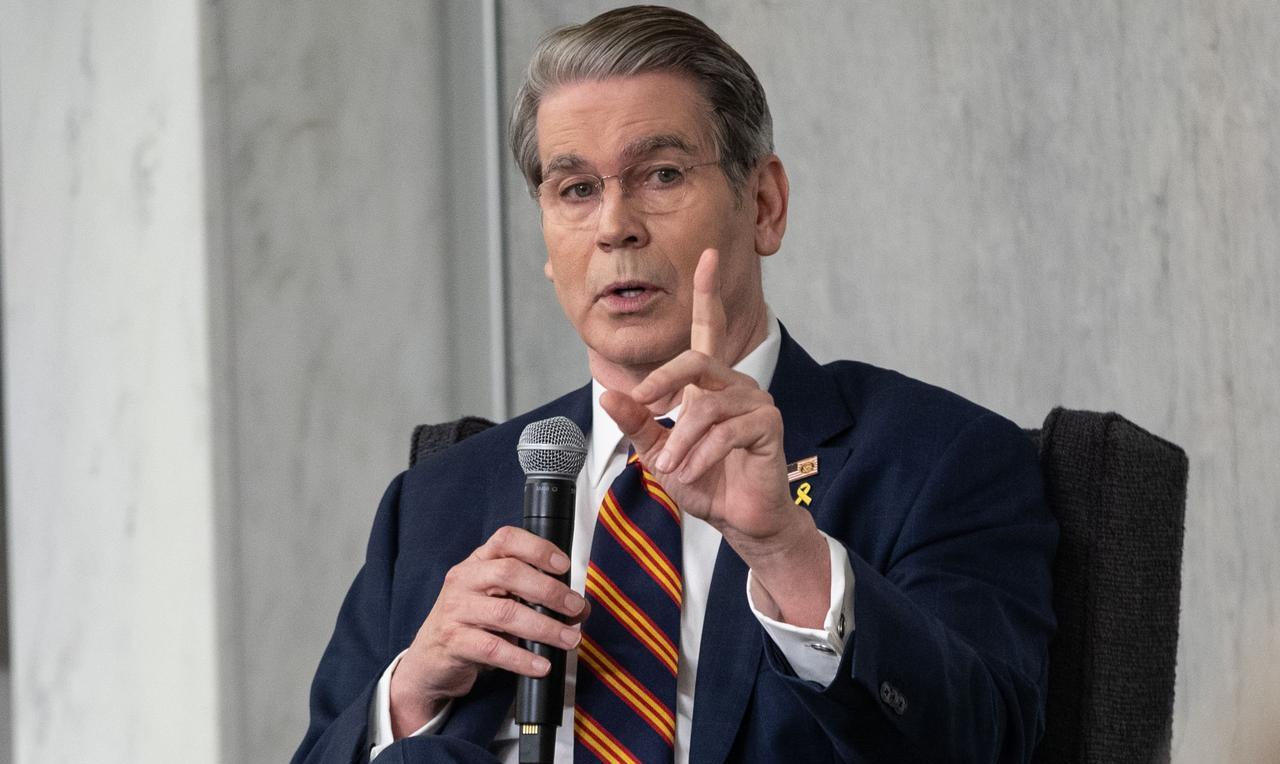

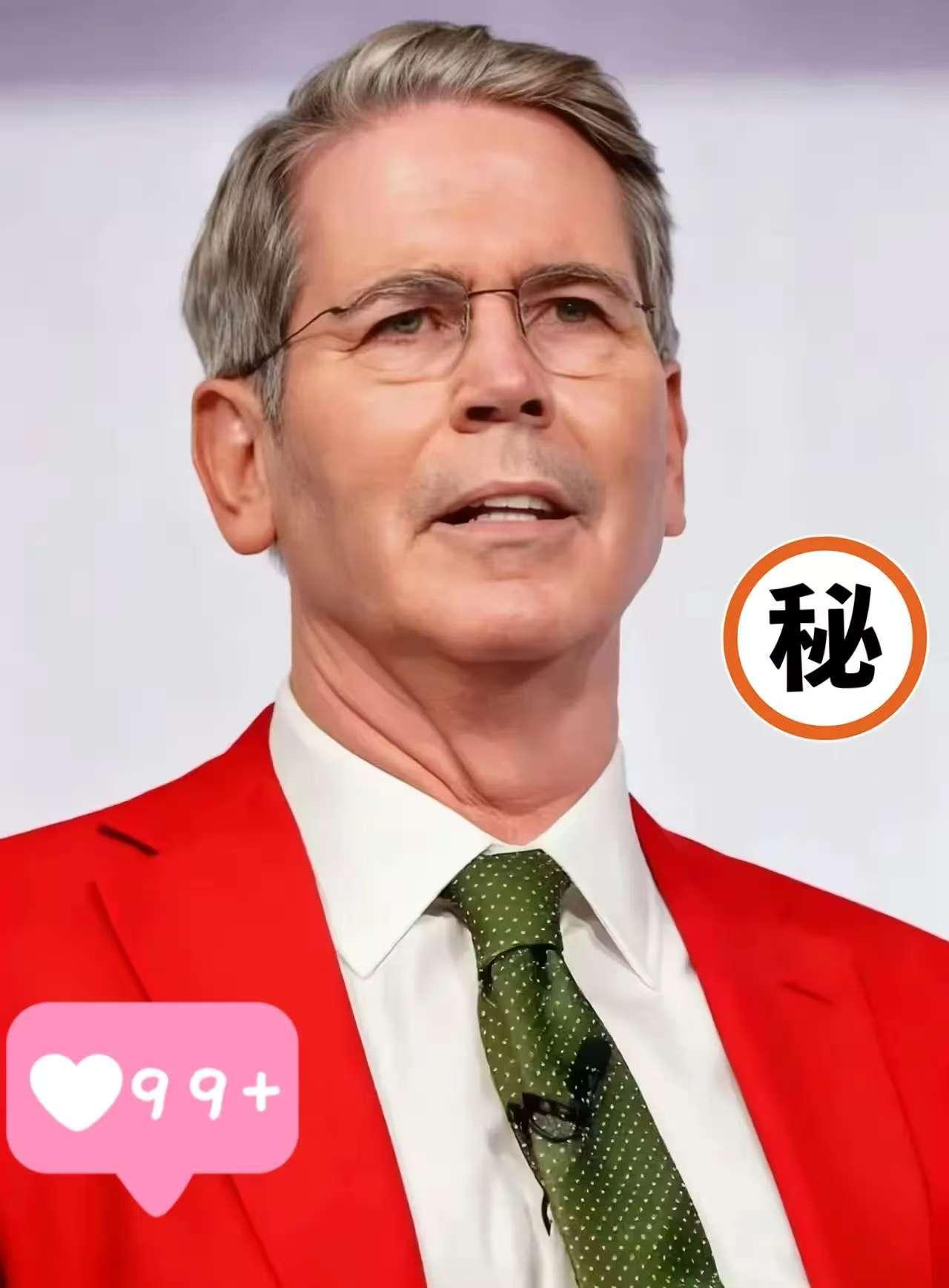

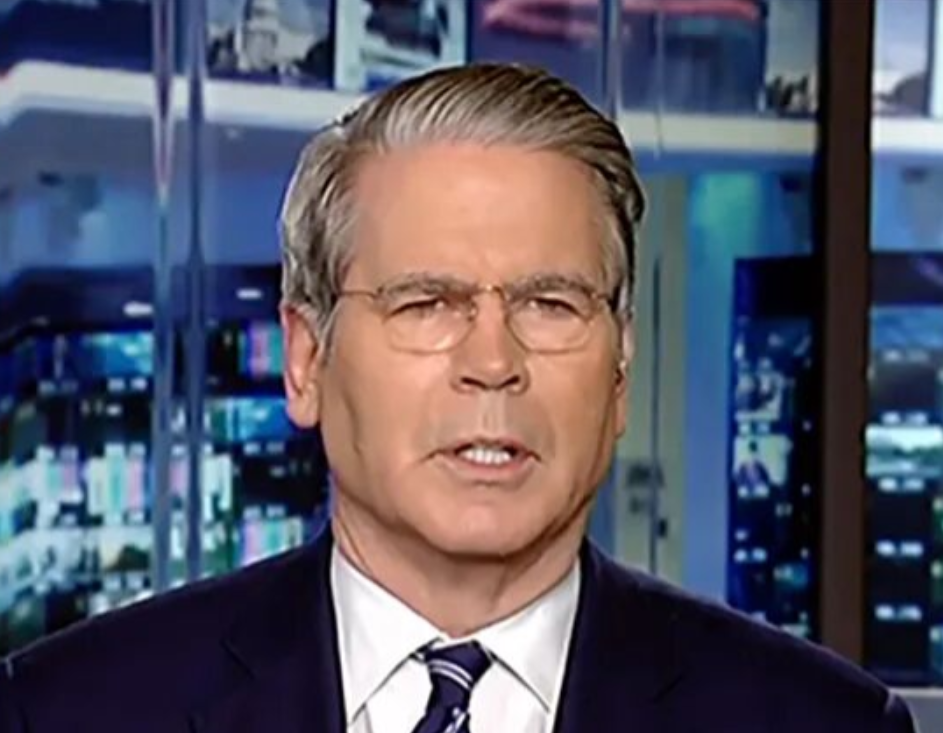

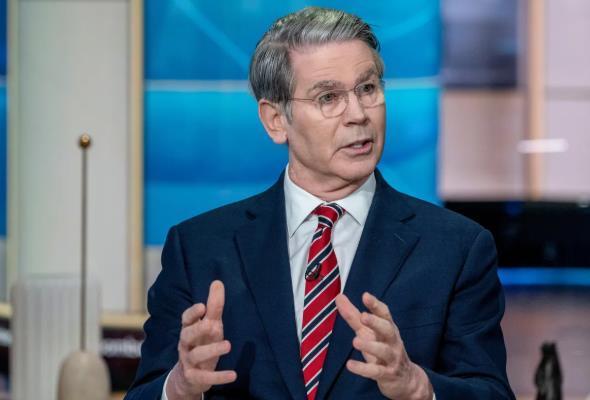

最新消息 美国财长宣布了 2025年10月16日,美国财长贝森特在世界银行发展委员会公开要求终止对中国的支持,这一表态引发国际金融界震动。表面上是关于发展援助的争议,实则是中美在国际金融体系主导权争夺的新战场。 根据世界银行2024年度报告,目前对华贷款余额为18.7亿美元,仅占其贷款总额的1.2%,且全部为专项技术援助贷款。 这些项目集中在碳排放交易体系构建、乡村医疗信息化等公益领域,并非传统基础设施建设。更关键的是,中国每年向世界银行缴纳的会费达4.3亿美元,远高于获得的贷款额度。 贝森特发言中刻意模糊的是,中国自2010年起已是世界银行第三大股东,持股比例4.8%。作为股东国获得技术援助,与受援国接受扶贫贷款存在本质区别。这种概念混淆,暴露出美方的叙事策略。 贝森特的要求与特朗普政府"美国优先"政策一脉相承。财政部内部备忘录显示,美方真正目标是阻止中国通过世行项目获取国际标准制定经验。例如中国参与的"智能电网安全标准"项目,使其在新能源领域获得话语权。 更深远的是遏制人民币国际化,世界银行在中国银行间市场发行的人民币债券规模已达120亿元,这种本币融资模式削弱了美元霸权。美方试图通过切断合作,延缓人民币成为国际货币基金组织特别提款权篮子的主导货币。 中国财政部回应强调"平等互利合作",并未直接反驳美方主张。这种低调处理体现战略智慧:作为世界最大外汇储备国,中国已不需要传统意义上的发展援助,但保持与多边机构的合作渠道具有象征意义。 更务实的是另起炉灶,亚投行年度放贷额已达世界银行的一半,新开发银行更专注金砖国家项目。中国通过自主创建的国际金融机构,实际上已降低对西方主导体系的依赖。 印度代表在会议上的沉默值得玩味。作为世界银行最大借款国,印度既不愿支持美国得罪中国,又希望更多资金转向发展中国家。这种矛盾心态代表了许多中等收入国家的处境。 非洲开发银行数据显示,中国通过双边渠道提供的贷款已是世界银行的3倍,这种现实使非洲国家不愿选边站队。 更根本的是治理结构矛盾,中国GDP已是世界第二,但在世行的投票权仍低于日本。这种代表性失衡,使世行合法性持续受损。贝森特的发言反而为中国推动改革提供理由。 七国集团内部出现分歧。德国财长公开表示"发展合作不应被地缘政治绑架",法国则建议区分"普惠性技术援助"与"专项扶贫贷款"。这种内部分裂,削弱了美国统一西方阵营的能力。 新兴市场国家开始联合发声。巴西提议建立"发展效果评估新标准",主张以项目实效而非国家收入水平分配资源。这种方案既维护中国参与权,又照顾最不发达国家利益,获得广泛支持。 中国从世行项目获得的远非资金。通过参与"数字政府"项目,中国科技企业获得31个国家的电子政务建设合同;"气候变化适应"项目使中国环保标准被东南亚多国采纳。这种软实力提升,是美方真正忌惮的。 更关键的是人才流动,世行中国籍职员占比已达9%,这些熟悉国际规则的人才回流后,助力中国在全球治理中发挥更大作用。美方试图切断的,正是这种知识与经验的传递通道。 中国已建立多边合作替代渠道。"全球发展倡议"项目库规模超百亿美元,覆盖123个国家。与世行项目形成互补的是,这些项目更注重基础设施互联互通,契合发展中国家工业化需求。 金融防火墙早已筑就。中国外汇储备3.1万亿美元,主权财富基金规模居世界首位。即便完全退出世行项目,也不会影响国内发展。这种实力变化,是二十年前无法想象的。 贝森特的表态与选举周期紧密相关。2026年中期选举临近,特朗普需要展示对华强硬姿态。但这种政治作秀可能适得其反:美国商会研究报告指出,终止对华合作将使美企失去参与世行项目的商机。 更现实的是资金问题,美国拖欠世行会费已达5亿美元,却要求改变资金流向,这种"既不出钱又要指挥"的做法引发多数成员国反感。道德制高点正在流失。 最可能的结果是"名义调整实际维持"。世行可能将中国项目改称为"知识共享",但实质合作延续。这种文字游戏既能安抚美国,又不破坏现有合作,是多边机构常用的折中方案。 更深刻的变革在体系外。金砖国家新开发银行正在讨论建立"项目互认机制",使世行标准与其他多边银行互通。这种标准融合,可能孕育新的全球发展架构。 当贝森特在世界银行会场提出要求时,他或许没有意识到,这场争论恰恰证明了中国在国际金融体系中地位的根本性变化。 从受援国到出资国,从规则接受者到标准制定者,中国的发展轨迹已经改写全球发展合作的定义。美国试图用旧框架约束新兴力量,这种努力注定徒劳。国际金融秩序的重构,不会因个别国家的反对而止步。