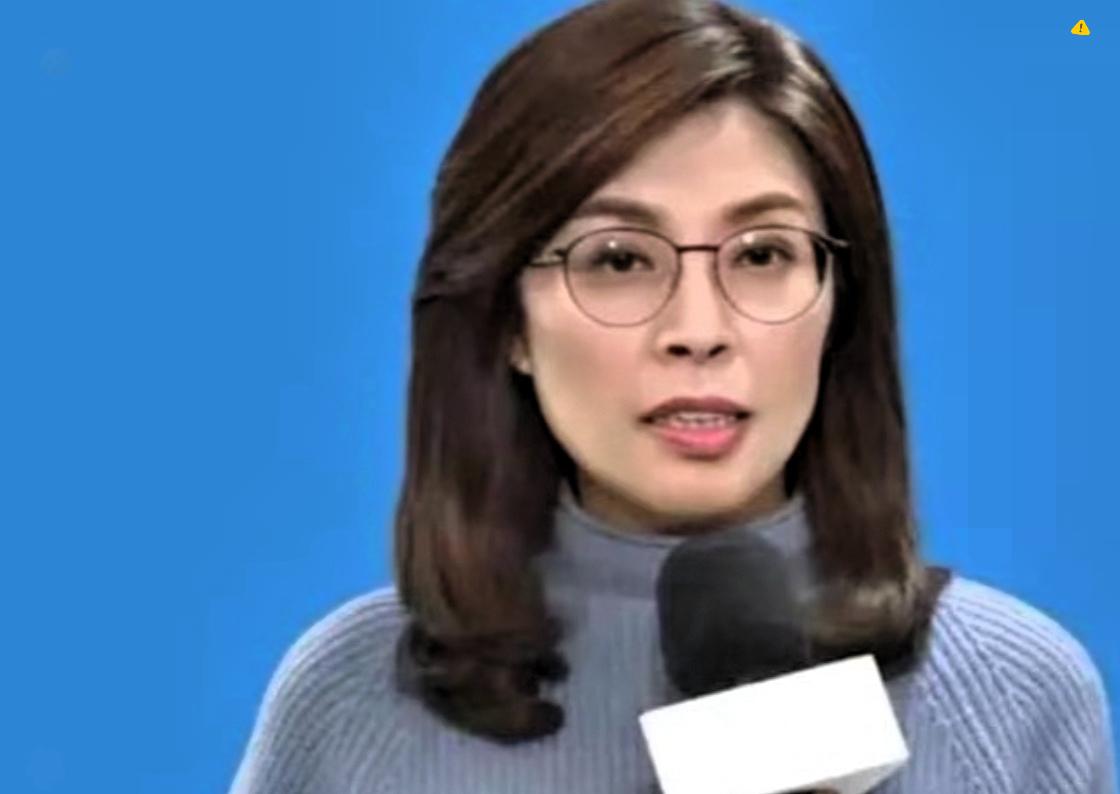

查了查郑丽文的老公,这不查不知道,一查真是让我瞬间明白了许多。原来,她与丈夫过着一种别具一格的生活模式——“男主内女主外”。这种分工在传统中独树一帜,于他们的生活里演绎着别样的和谐与精彩。 (阅读前请点个赞,点个关注,主页有更多你喜欢看的内容) 这对夫妻的“先天反差”,要是放在常人身上,早该吵翻了天,郑丽文现在是国民党的“战斗蓝”代表,而她老公骆武昌,早年可是民进党台北市党部的执行长,妥妥的“绿营”老人。 在台岛那种政治话题能当饭吃的地方,夫妻俩一个蓝一个绿,本该是“客厅变辩论场”,打的不可开交,可他们偏偏立下规矩:家门一关,客厅就是“无政治区”,谁谈工作谁罚洗碗。 这种边界感可不是嘴上说说,2011年两人登记结婚,特地选在10月10日,郑丽文还打趣“百年前武昌起义,百年后武昌再起义”。 连结婚都带着点政治梗,却硬是把婚礼办得低调到极致,没拍照、没婚戒,只请了连战、侯孝贤几位老朋友当见证人,连一起助选的幕僚都被蒙在鼓里。 这种“公私分明”的默契,为他们后来的分工模式打下了底子。 很多人以为“男主内”就是男人在家做饭带娃,可骆武昌的“内”,是把家庭变成了郑丽文最稳固的“后方指挥部”。 他早年在绿营摸爬滚打,后来转去文化大学当助理教授,看似淡出政坛,实则成了郑丽文的“隐形智囊”。 就说去年郑丽文把“数位中介法”草案,怼得官员当场语塞的那段百万播放质询视频,看着是郑丽文言辞犀利,殊不知底稿是骆武昌在厨房餐桌上改的第三版,一边递辣酱一边圈出“比例原则”,提醒她“别只骂,要留钩子让观众记得住”。 2020年高雄市长补选时,国民党被嘲“不会设议题”,郑丽文却在辩论会上用“北漂青年租屋补贴”连环问打蒙对手,这背后是骆武昌带着学生做的“租金负担率”田野调查。 他发现三成年轻选民没人代言,就把数据整理成三张A4纸,教郑丽文用“你忍心让年轻人住楼梯间?”这种大白话戳中痛点,结果蓝营年轻选票直接回流七个百分点。 这种“学术+政治”的幕后助攻,比单纯的家务支持要重要百倍。 更关键的是,骆武昌的“主内”,还撑起了郑丽文的“经济独立”和“情绪稳定”。 今年国民党主席选举期间,郑丽文直言“家里能准备一千多万竞选经费”,这底气十足的发言,实则是夫妻俩几十年“蚂蚁搬家”攒出来的。 两人的工资、骆武昌的讲课费、郑丽文的演讲报酬,每一笔都干干净净,这种不依赖金主的财务自由,让她在政治上不用看别人脸色,敢怼敢言。 而情绪上,郑丽文自己都说性子急、追求完美,容易钻牛角尖,2005年她刚离开民进党时被骂“叛徒”,躲在家里不敢出门。 骆武昌没讲大道理,只把打印好的《论政党认同的流动性》放在床头,用荧光笔标出国外类似案例,帮她找到“转蓝”的正当性。 去年质询压力大的时候,骆武昌也只是默默递杯温水,帮她设好休息闹钟,这种“稳如老牛”的陪伴,比任何安慰都管用。 这套分工模式最厉害的地方,是打破了“男主外女主内”的刻板印象,更戳破了台岛政坛常见的“利益婚姻”假象。 多少政治人物把家庭当秀场,夫妻同框只为拉选票,可郑丽文和骆武昌连周刊想拍同框,都被骆武昌拒绝:“我不是公众人物”。 骆武昌不抢镜、不站台,却在捷运站旁租了间挂着“语言中心”布条的旧公寓,三张桌子、一台旧投影机,既是他带研究生读白皮书的教室,也是郑丽文窝在沙发背稿的工作室。 这种“学术外包”模式,让缺钱的蓝营多了个免费智库,也让骆武昌的研究真正落地到政策里。 他们的分工不是谁依附谁,而是“你冲在前头点火,我在后头算准爆炸半径”,郑丽文管“开口说话”,骆武昌负责“说什么管用”,互补得严丝合缝。 再往深了思考,这种模式能成,根本在于“尊重”二字,骆武昌不是被迫“主内”,他有绿营履历、有学术身份,完全能重返政坛,可他选择退一步,是懂郑丽文的政治理想。 郑丽文也从不说“我养你”,反而把骆武昌的建议当“锦囊”,公开说自己是替骆武昌站在台前实践理想的“人头”。 在台岛,女性从政者常被问“如何平衡家庭与事业”,这个问题本身就带着偏见,可郑丽文用自己的经历给出了答案:哪有什么平衡,不过是有人愿意在你身后搭好台子。 骆武昌把家里的事理顺,把学术和政治的门道嚼碎了喂给她,她才能在立法院里放开手脚,把质询变成“爆款”,把议题讲到选民心里。 现在再看郑丽文的硬气,就不是孤胆英雄式的莽撞了,她背后有骆武昌在出谋划策,这套“男主内、女主外”的模式,就是最聪明的“夫妻合伙人”制度。 对比那些为了选票假秀恩爱的政治夫妻,郑丽文和骆武昌简直是股清流,他们证明了家庭分工没有标准答案,不管谁主内谁主外,核心是互相托底、彼此成就。 一个人的风光背后,往往藏着另一个人的清醒与成全,这种不抢风头的支持,才是最硬的后台。 对此你还有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论!