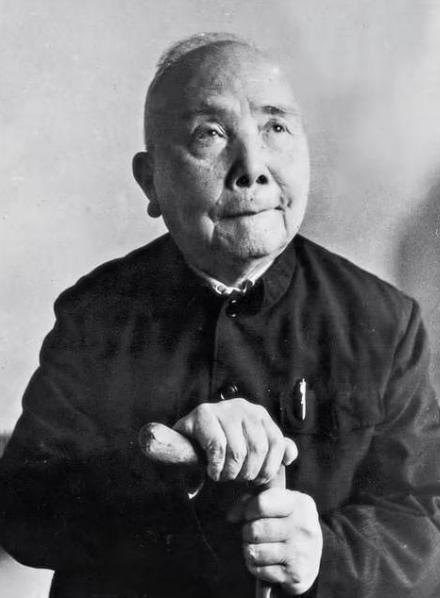

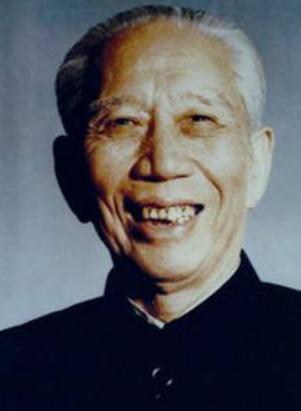

1949年,王震率十万大军进入新疆,却苦于没煤取暖,这时,李四光告诉他:“我有个学生,叫王恒升,找到他就能找到煤!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年的新疆,正值新中国成立的钟声尚未远去,边疆却被刺骨寒流包裹,十万解放军横跨戈壁来到乌鲁木齐,迎接他们的不是凯旋的热浪,而是零下二十多度的冬夜与一场席卷全疆的生存危机,城市和村庄,都在为取暖燃料发愁,无论军民,柴草和牛羊粪便成了仅剩的希望,城市煤炭库存捉襟见肘,部队夜里裹着棉被仍然瑟瑟发抖,民生困苦的现实让建设与安定成为纸上谈兵。 新疆地下蕴藏着丰富的煤炭资源,却缺少能够主导开发的专业人才,历史遗留的矛盾和落后的技术,使得丰富的矿藏像沉睡的巨人,未能唤醒,民众世代烧柴草和畜粪,对地下宝藏知之甚少,解放军刚进驻不久,仓库里剩余的煤炭仅够支撑半月,大雪封路,内地援煤遥遥无期,屯垦戍边的计划因此陷入停滞,煤成为横亘在所有人面前的第一道关口。 王震来到新疆,面对的不只是边疆治理和民生改善的双重压力,更要破解能源短缺的死结,王震很快意识到,没有专家,谈不上科学找矿,王震在走访民间时,亲眼见到牧民蜷缩在冷屋里烧牛粪,老人孩子都难以抵御严寒,这样的窘境让王震更加坚定要在煤炭问题上寻求突破,他向中央上报请求,表达寻找地质专家的迫切需求。 周恩来收到电报后,迅速联系地质学界的权威李四光,李四光了解新疆地质条件,第一时间推荐了王恒升,王恒升早年毕业于北京大学,后留学瑞士,归国后长期扎根西北,参与大量地质调查,李四光称王恒升对新疆地质极为熟悉,是能够解新疆燃眉之急的合适人选,消息传到新疆,王震立即着手寻找王恒升的下落。 令人遗憾的是,王恒升由于历史原因被关押在迪化监狱,王恒升曾与国外学者进行学术交流,却因此被误解为有问题的人才,王震获悉后,查阅档案材料,发现王恒升的爱国事迹及学术成就无可争议,王震顶住压力,力排众议,促成王恒升的释放,王恒升无暇休整,出狱后便投入到煤矿勘探工作之中,这一决定不仅体现了新中国尊重专业的实事求是态度,也为新疆煤炭开发打开了新局面。 王恒升抵达乌鲁木齐后,带领勘探队前往六道湾,他依靠专业知识和多年积累的地质经验,迅速判断出六道湾具备开发露天煤矿的条件,在设备和条件极其简陋的情况下,团队用最原始的工具,依靠人力,在寒风中一点点挖掘,经过反复勘查和努力,优质煤层终于在预定深度被发现,六道湾煤矿的开发为新疆地区带来了转机。 六道湾煤矿的投产,在短时间内极大缓解了新疆地区的能源紧张,煤炭供应点陆续建立,牧民们第一次用上了煤炭取暖,孩子们不再需要在寒风中拾捡牛粪,老人们也能安然过冬,军营里炊烟袅袅,饭菜的香气和炉火的温暖驱散了冬夜的寒意,王震推动军民共建,调动各方力量,形成了热火朝天的建设局面,煤矿成为新疆现代工业化的起点,为后续能源开发和工农业生产打下了坚实基础。 王恒升并未止步于六道湾煤矿,他继续勘探克拉玛依等地区,带领团队深入南疆,跨越戈壁与雪山,寻找更多矿产资源,王恒升在喀什、库车等地指导煤矿和油田的开发工作,为新疆能源版图的拓展做出重要贡献,王恒升以扎实的地质学功底,推动新疆油气、铬铁矿等资源的调查,提出地质成矿理论,奠定了地区矿产勘查的理论基础。 王震的识才用人和王恒升的专业坚守,成为新中国初期人才观转变的重要印证,王震不拘一格用人才,打破成见,为新疆能源开发注入了强大动力,王恒升用身体力行诠释了知识分子的责任与担当,两人的合作不仅解决了实际难题,更成为中国重视知识、尊重科学的典范,六道湾煤矿的初步成功,为新疆后续的工业建设提供了样板,王恒升带领新疆地质队伍成长,为国家培养出一批地质骨干力量。 新疆的能源开发不仅仅是技术或经济层面的突破,更是对人才、科学和实事求是精神的肯定,王震和王恒升的信任与合作,为解决取暖难题提供了现实答案,也为新疆现代化进程点燃了希望,新疆从此告别了取暖燃料极度匮乏的时代,逐步成长为国家重要的能源基地,煤矿开发拉动运输业、服务业,推动了区域经济的多元发展,新疆的矿产资源调查、开发体系,也在这一阶段初步建立。 信息来源:中央文献出版社——《王震传》;中国地质科学家——少女峰下师从岩石学开山鼻祖