漂亮,开始狗咬狗了!

内塔尼亚胡直言,二战的时候,美国杀死的德国人比二战中死亡的美国人多十倍!而因为日本偷袭珍珠港,美国大概死了几千人,然而美国对日本进行了地毯式轰炸,并且在广岛、长崎实施了荒谬的、无人建议的打击!

以色列总理内塔尼亚胡在公开演讲中抛出一枚"历史炸弹",他声称二战期间美国消灭的德国人数量是美军死亡人数的十倍,而日本偷袭珍珠港仅造成数千美国人死亡,美国却用原子弹摧毁广岛长崎。

这番言论瞬间引爆国际舆论场,看似是对历史暴力的"解构",实则是将当代加沙冲突的道德困境转嫁为历史账本的算术题。

翻开二战伤亡档案,内塔尼亚胡的"十倍论"存在致命漏洞。美军在二战中死亡40.5万人,其中对德作战死亡约23万,对日作战死亡12万。

若按"消灭敌人数量"计算,美军对德军造成的伤亡约50万,对日军伤亡约150万,这个比例确实悬殊。

但战争从来不是简单的数字游戏,1945年美军对东京的地毯式轰炸造成10万人死亡,其中70%是妇女儿童,这种"无差别攻击"与今日加沙冲突中83%的平民死亡率形成镜像。

珍珠港事件中2400名美军死亡,成为美国参战的导火索。但历史档案显示,日本偷袭前已通过外交渠道发出最后通牒,而美军对日本平民的报复性轰炸从1944年就开始实施。

李梅将军的"火攻战术"将燃烧弹使用量提升到常规炸弹的300倍,这种"以暴制暴"的思维模式,与当前加沙冲突中双方对平民目标的打击有何本质区别?

广岛长崎的原子弹投放至今仍是道德争议焦点。美国军方解密文件显示,杜鲁门政府曾收到38份反对使用核武器的备忘录,其中包括爱因斯坦等科学家的联名信。

但最终决策基于一个残酷计算:用20万平民生命换取可能挽救100万美军士兵的代价。这种"成本核算式"战争伦理,在加沙冲突中演变为更精密的算法。

以色列军方开发的"铁穹"系统拦截率90%,但哈马斯火箭弹中混入的民用芯片,让平民区成为"合法打击区"。

内塔尼亚胡的言论暴露出中东博弈的新策略,用历史叙事重构道德高地。以色列将自身塑造成"受虐者"形象,却选择性忽视关键事实:联合国报告显示,加沙冲突中以色列封锁导致460人死于饥荒,190万人流离失所,这种系统性人道危机远超军事行动范畴。

就像1945年美国对日轰炸造成21.4万人死亡,其中大量非战斗人员,但日本至今未就战争罪行向亚洲国家道歉。

二战中的"战略轰炸"本质是经济战延伸。美国对德国实施的"精确打击"摧毁了75%的军工产能,对日本则重点打击造船厂和炼油设施。

这种"瘫痪式打击"在加沙演变为"饥饿战术",以色列控制着加沙90%的物资通道,迫使哈马斯在人道危机与军事行动间走钢丝。

世界银行数据显示,加沙重建需300亿美元,但国际援助仅到位12%,这种资金断供本身就是新型经济制裁。

从珍珠港到加沙,战争始终与身份政治纠缠。日本偷袭珍珠港时,美军太平洋舰队中有1200名日裔水兵,他们被迫在"效忠美国"与"认同母国"间抉择。

这种身份撕裂在加沙更为尖锐,哈马斯武装人员中15%是巴勒斯坦裔美国人,他们使用美国制造的武器对抗以军,而以色列特工部门正通过社交媒体精准识别这些"双重身份者"。

文化记忆成为战争工具。德国将柏林轰炸遗址改建为和平博物馆,而以色列在加沙摧毁的学校废墟上竖起纪念碑。当历史记忆被工具化,真相就沦为政治博弈的筹码。

就像日本至今保留"神风特攻队"遗物作为"悲壮象征",加沙的火箭弹残骸也被包装成"抵抗圣物"。

从广岛废墟中站起的日本,用70年完成经济复兴;深陷加沙的巴勒斯坦青年,却在社交媒体上直播死亡。

这种反差揭示出战争伦理的倒退,当核威慑理论遭遇无人机蜂群战术,当《日内瓦公约》遇上网络战规则,人类需要重新定义战争文明。

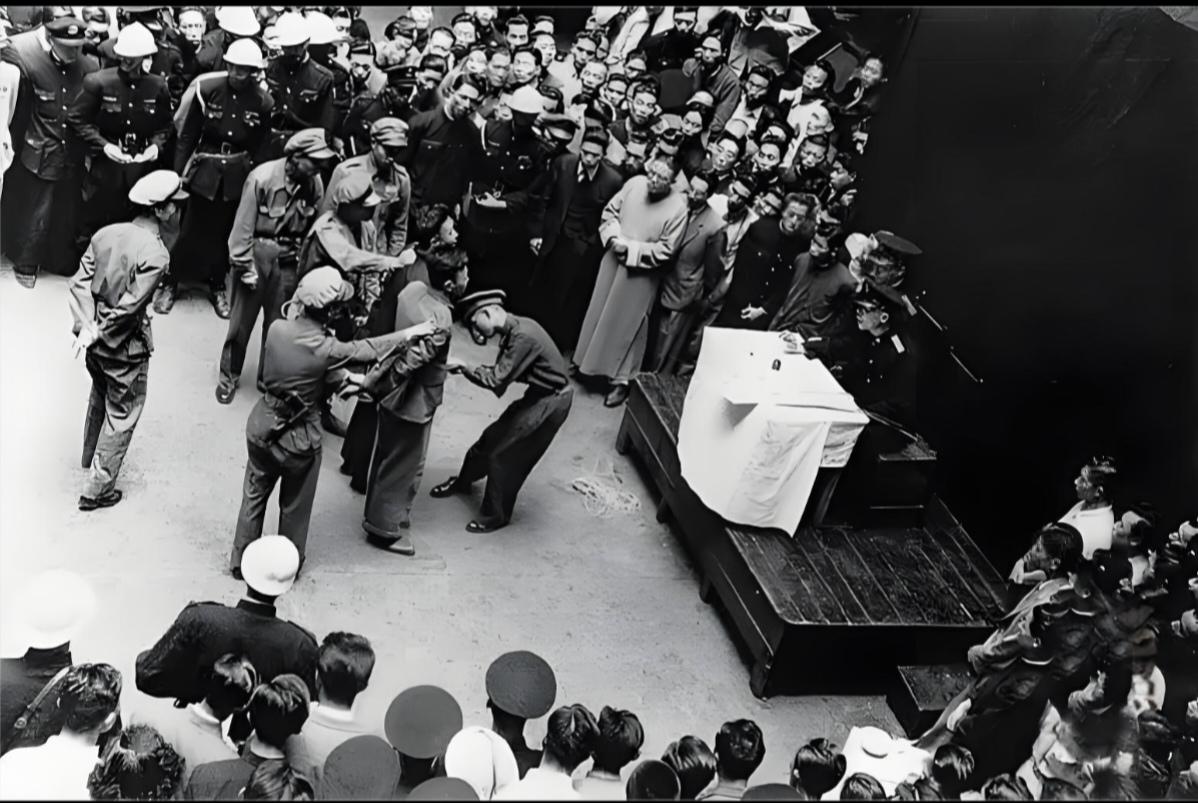

或许该回到1945年旧金山和约签署现场寻找答案。当时49个国家代表用钢笔签署和平协议,笔尖流淌的不仅是墨水,更是对战争暴力的共同忏悔。

而今天,加沙的母亲们用身体护住孩子的姿势,正在书写另一种和平宣言——它不需要卫星制导的精确,只需要人性最基本的温度。