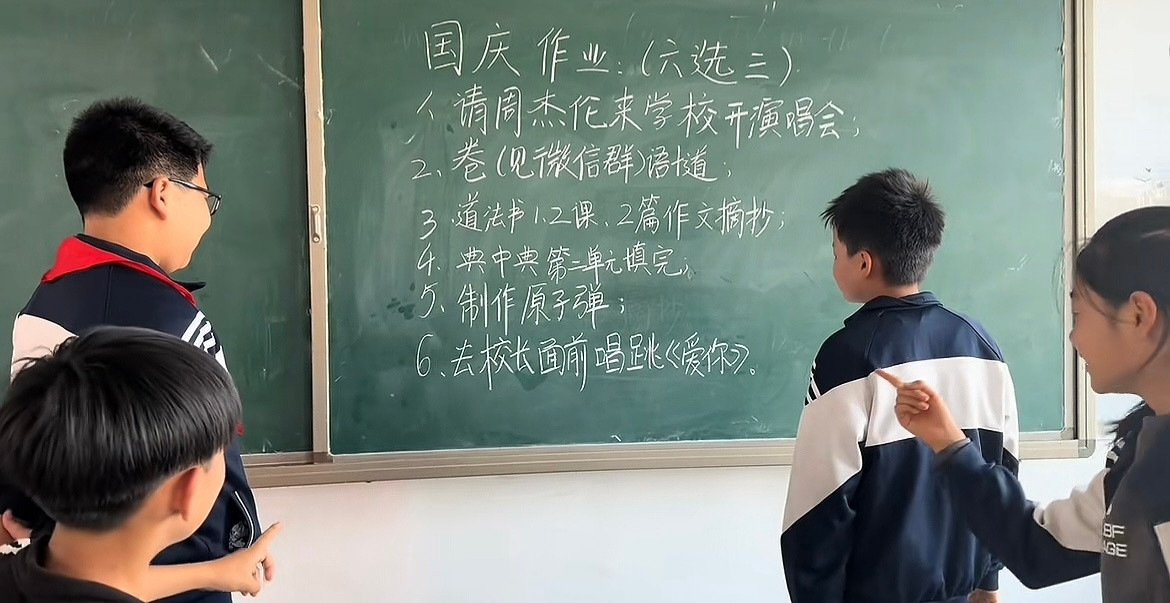

施一公再次语出惊人!他说:“美国科学的强大,远远超出我们的想象,它不仅没有衰退,还会在今后几十年内,引领世界的发展!” 而这其中最关键的原因,就在于中美教育的差异:“我们的教育,太过于抑制学生的创新能力!”一针见血,振聋发聩! 这话从施一公嘴里说出来,分量完全不同。他可不是纸上谈兵的理论家,而是踩着中美教育两条轨道走出来的顶尖科学家。1985年保送清华,1995年拿下雨果·霍普金斯大学博士学位,后来成了普林斯顿最年轻的终身教授,这履历本身就是应试教育“优等生”的范本。可他自己偏要“自曝其短”,说应试教育的解题思维曾像无形的枷锁捆住他。 在普林斯顿的前五年,他靠着应试训练出的精准判断力,专挑那些回报稳定、前景明确的课题做。短短四年就在顶刊发了十多篇论文,学术声誉涨得飞快。可夜深人静时他总觉得不对劲:真正的科学前沿,从来都藏在那些没人敢碰的“前途不明”里。这种“求稳怕错”的惯性,直到他逼着自己转向阿尔茨海默病相关的γ-分泌酶结构解析才被打破——那可是当时结构生物学的世界性难题。 2008年放弃美国终身教职回清华,他把这种反思带进了课堂和实验室。看着身边学生为了绩点不敢越雷池一步,选专业先看“好不好就业”,他更急了。他发现中国教育最吊诡的地方:能培养出大批平均分90分的优秀生,却难出几个能考120分的天才。美国那些看似“松散”的教育,反而给了顶尖人才野蛮生长的空间。这不是贬低谁,而是他见过太多例子:中国科学家平均水平不低,可在诺奖级别的突破上,就是差了点“敢赌一把”的闯劲。 这份痛彻的反思,推着他在51岁那年迈出了更大胆的一步——创办西湖大学。这所被他称作“教育改革尖刀排”的学校,几乎是对着应试教育的痛点开药方。师生比1:1,每个本科生都能选顶尖博导当学术导师;不卷绩点,换专业、换实验室全凭兴趣;老师的收入和论文数量脱钩,就看研究是不是真的指向前沿。他甚至带着学生跑马拉松,说人才培养从来不是百米冲刺,急不得。 但施一公从没全盘否定应试教育。他清楚记得1977年恢复高考后,多少像他一样的普通孩子靠分数改变了命运。高考的公平性,至今仍是中国教育的压舱石。他批判的,是那种把“求标准答案”刻进骨子里的思维,是那种为了总分把偏科的天才筛出局的机制。就像他自己说的,要是早十年想通这些,或许在博士后阶段就敢跨界挑战更难的领域了。 美国科学的强大,本质上是给了创新“试错权”。那里的科研资金来源多元,学术自由有制度保障,研究者敢把半生精力投给一个可能失败的课题。而我们的教育,太怕“错”、太求“稳”,反而把最珍贵的原创精神磨平了。西湖大学的尝试,就是想在公平的底色上,给那些“不一样”的孩子留块生长的土壤。 施一公的话或许刺耳,却戳中了要害:一个国家的科技竞争力,终究要看顶尖人才的高度,不是平均水平的厚度。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![能去考试就已经给机会了[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/2888392393320004925.jpg?id=0)