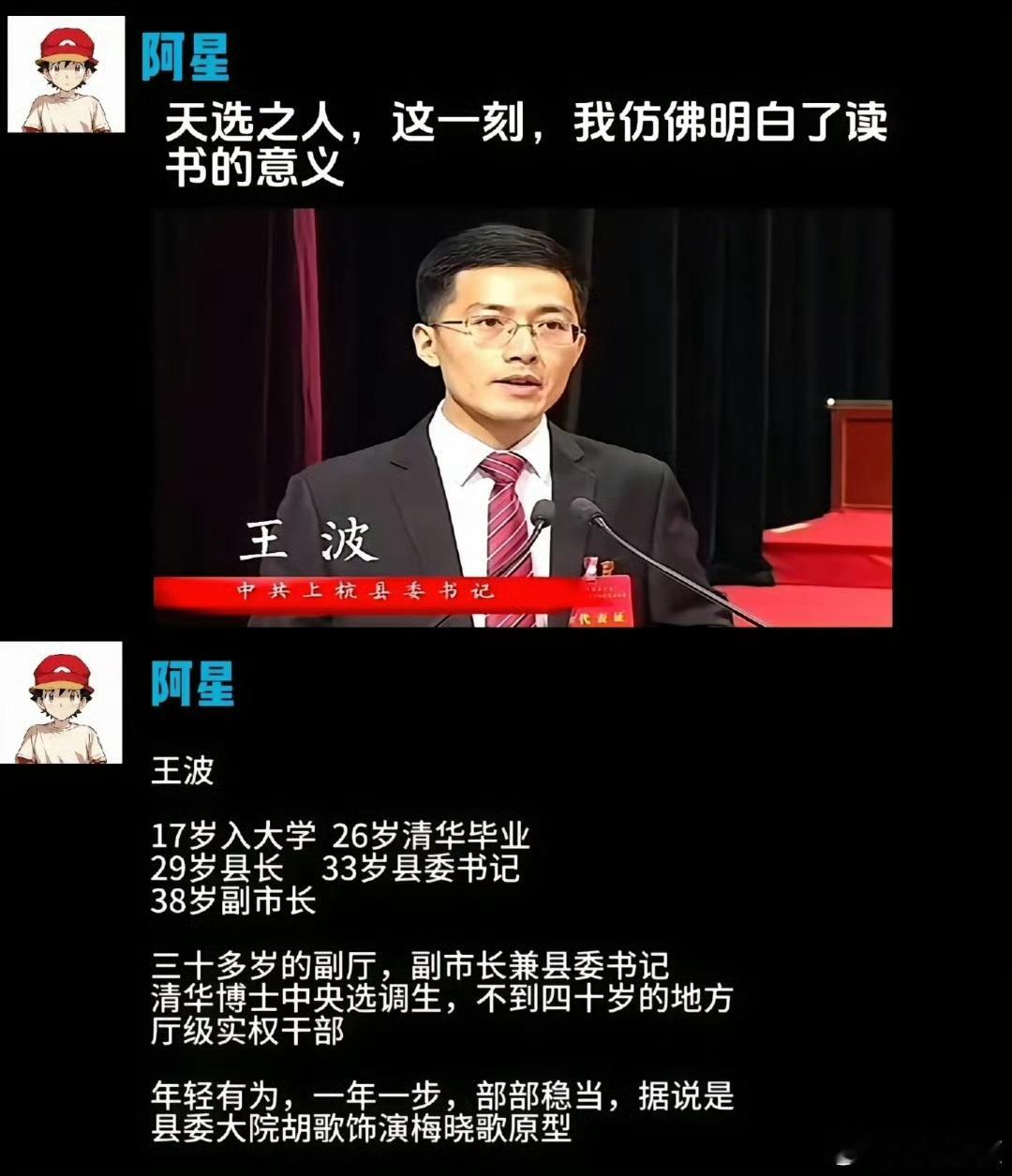

从“真理”与“面子”说起 在这个纷繁复杂的世界里,真理常常像一把锐利的刀刃,直指人心深处那一片藏匿着虚伪与矜持的阴影。英国哲学家路德维希·维特根斯坦曾用一句话点破世人心中那层脆弱的面具:“真理面前,面子算个屁?”这句话虽简短,却犹如利刃般剥去了所有的伪饰,让人不得不面对一个沉甸甸的生命抉择:当你遇到真理的那一刻,是否还敢坦然卸下那由自我矜持、他人眼光以及虚妄尊严编织而成的面具? 在东方文化土壤中,面子思维根深蒂固,像盘根错节的藤蔓,缠绕着心灵的每一个角落。孔子曾言:“君子不重则不威。”这里的“重”不仅指的是重量,更是象征一种尊严和威仪的追求。许多伪君子借此掩饰自己的虚伪,只怕自己在外人心中的形象受损,哪怕那形象不过是虚假的泡影。历史上有记载,一位宁愿饿死也不愿吃“嗟来之食”的士子,那表面上的傲骨在生死关头变得僵硬,最终成为无法挽救的顽固。再比如“打肿脸充胖子”的成语,虽令人发笑,却映射出人们为了虚荣不惜自欺欺人、扭曲内心的荒谬。虚假的尊严变成心灵的牢狱,把生命的光辉一层层粉饰遮盖,使得真诚的光芒难以透出,生命的本真因此被扭曲、禁锢。 相较之下,西方文明一直有一种不同的执念——对“真”的不屈追求。理性成为他们探索的火炬,不惧撕裂那些用华丽外壳包裹的虚假堡垒。古希腊的苏格拉底用无情的提问刺穿了权贵们的自满与虚伪,哪怕最终被判饮毒酒,他的精神却点燃了后世追寻真理的火焰。几百年后,启蒙思想家伏尔泰更是慷慨激昂:“我可以不同意你说的每一句话,但我誓死捍卫你说话的权利。”在他们看来,个人的面子、荣辱在追求真理的道路上微不足道。伏尔泰坚信理性和自由的价值,强调用理性去审判一切,哪怕这意味着要突破自我舒适区,面对社会的非议。 而维特根斯坦在后期的哲学探索中,也展现出对“面子”的超然态度。在《哲学研究》中,他提出“语言游戏”和“家族相似”的概念,否定了自己早期的形式逻辑体系。这一切都体现出一种勇气——面对已建立的认知体系,敢于质疑、敢于重建。面对真理的挑战,他们选择了无畏前行,不畏将自我根基摧毁重塑。正是这种对真理的尊重和对自我面子的超越,让东西方思想者在“求真”的道路上达成了惊人的共识。 东方哲学中,老子早已洞察人性:“知不知,上;不知知,病。”这句话强调的是认知的谦逊与自知之明。庄子更以井蛙之喻,嘲笑那些固守一隅、以狭隘的视角自认拥有全部真理的人:“井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也。”他们的思想告诉我们,若只满足于眼前的小世界,便无法展翅翱翔于更广阔的思想天空。只有敢于承认自己的局限,才能不断突破自我,迎接更深层次的真理。 王阳明的“破山中贼易,破心中贼难”则直指内心的障碍。许多学术界的人士,像《儒林外史》中的“假名士”,披着学术的外衣,害怕在同行面前露出破绽,担心自己的面子受损,宁愿固守陈旧的理论,也不敢质疑或创新。这种对面子的执着,犹如身上套着一层厚重的枷锁,将思想的自由牢牢禁锢。而在现代科学界,像爱因斯坦那样的伟大科学家,敢于推翻自己曾经确立的理论,只为追寻更深的自然真理。爱因斯坦曾经坚持的相对论,在面对新证据时,他不惜推翻自己曾经的结论,只为了更接近真理的本质。波普尔则提出科学的“可证伪性”原则,强调科学的不断自我否定和完善。这些科学巨擘的勇气,彰显出一种超越面子、追求真理的精神。 那么,为什么我们如此执迷于虚假的尊严?那所谓的荣誉究竟是心灵的低语,还是一种自我设限的枷锁?答案无疑是恐惧。害怕在现实中的挫败、失落会成为他人眼中的笑柄,害怕自己那脆弱的“面子”崩塌,成为众人嘲笑的对象。学术界,一位教授死守一套漏洞百出的理论,只为维护自己在学术圈中的威望,不敢质疑、敢于创新。社交场上,为了维持表面的和谐与尊重,有人宁愿忍受荒谬的承诺,也不愿出口拒绝,怕失去所谓的“面子”。这种虚假的尊严,就像一层劣质的镀金,表面光鲜,却掩盖了内心的空洞与脆弱。 然而,真正的勇者,是那些敢于直面真理、敢于抛弃虚荣的人。他们知道,生命的价值不在于虚假的面子,而在于内心的坦诚与坚韧。面对真理的光芒,他们不畏惧,反而迎难而上,用勇气拆除心中的枷锁。正如那些伟大的哲学家、科学家、思想家,他们在追求真理的道路上,选择了无畏的前行,用行动证明:面子算个屁,真理才是生命的核心。 这场关于“面子”与“真理”的较量,没有终点。每个人都在自己的生命中不断抉择,是继续沉迷于虚假的尊严,还是勇敢面对未知的真理。只有那些敢于揭下面具,迎接真理的人,才能真正体验到生命的深邃与宽广。因为,真理面前,面子不过是浮云,只有坦诚与勇气,才能让生命散发出最真实的光辉。面子 面子的那些事 面子心理 真理谬误 面子的牢笼