1901年,清朝浙江金华知府继良出巡时的照片,八抬大轿,前呼后拥,好大的官威 继良1848年出生在蒙古镶蓝旗家庭,巴岳特氏,字绍庭。他是清末官员锡良的兄长,从小接受满族传统教育,步入官场前就展现出对行政事务的兴趣。早年他进入清惠陵工程处担任委员,那时候负责陵墓修建的具体工作,包括协调材料供应和监督工匠进度,确保工程按时推进。这份差事让他积累了基层管理经验,也接触到京城官僚体系的运作方式。之后升任户部郎中,主要处理财政事项,审核税收账目和仓库库存,巡视各地银库,核对数字准确性,避免出现差错。这些经历让他对清朝行政机制有了深入了解,为后来地方任职打下基础。 继良调任宁夏府知府后,开始处理边疆政务。他巡视当地乡村,检查粮草储备和市场秩序,调解民众之间的土地纠纷,维持社会稳定。在宁夏期间,他注重行政细节,亲自审阅公文档案,安排巡查队伍沿道路检查治安,确保地方事务有序运转。这段任职让他适应了从中央到地方的转变,也锻炼了处理复杂问题的能力。后来他转到浙江金华府知府位置,分两次任职,总计11年。第一次大约在光绪十四年上任,负责地方政务,巡视城墙和水利工程,组织修缮工作,保障基础设施完整。 继良在金华任职时,精通金石书画,这在官场中给他带来声誉。他的斋号叫琴鹤堂,闲暇时研习古籍,收藏印谱和字帖,临摹碑文,整理画卷。这些爱好让他在当地官绅圈中广受认可,偶尔将作品赠送同僚,或在聚会中展示。第二次任职从光绪二十一年开始,他继续管理府务,巡视属县,检查学堂和仓库,处理诉讼案件,确保政务平稳推进。这些年里,他注重实际行政,推动地方发展,避免了常见的官僚作风问题。 清朝官员出巡有严格制度,体现封建等级。鸣锣开道用来宣扬官威,锣声次数根据级别不同。县令出行鸣七下,府一级鸣九下,省道一级鸣十一下,皇帝则鸣十三下。这种方式让路人及时避让,突出官员权威。轿子作为交通工具,也分等级。民间轿子通常两人抬,官员则四人或八人抬。清朝规定,三品以上京官在京城乘四抬,出京乘八抬;外省督抚乘八抬,其部属乘四抬;三品以上钦差大臣乘八抬。知府属正四品,在地方出巡时往往享受八抬待遇,这反映了地方官员的实际权力。 1901年继良出巡照片显示,他乘八抬大轿,前后随从众多。轿子规格高,体现知府在地方的地位。队伍前方衙役鸣锣九下,节奏分明,路人闻声退避。随从包括持伞侍卫和携带文书的吏员,整个队伍绵延,维持秩序。这样的出巡不仅是巡视政务,还用来展示官府权威,震慑地方。继良作为从四品官员,在金华享有这种排场,符合清朝外省知府的惯例,尽管严格来说八抬多为三品以上,但地方实践往往灵活。 出巡过程中,继良的队伍穿越金华街道,衙役高喊开道,驱散人群。轿夫八人分成前后组,抬轿稳健,避免晃动。侍从紧随,护卫手按刀柄,警惕四周。这种阵势让民众感受到官府的存在,也方便继良观察街市情况。照片捕捉的正是这种场面,继良身着官服,端坐轿中,体现了清末官员的日常威仪。这样的制度源于古代封建传统,确保官员出行安全和高效。 继良在金华任职期间,主持多项工程。光绪二十一年,他组织重修八咏楼,监督工匠砌筑基础和铺设梁柱,分配资金采购材料,确保建筑稳固。这项工作提升了当地文化景观,也留下了历史痕迹。同时,他重视教育,光绪十四年扩建丽正书院,增加学舍和藏书阁,修缮围墙,布置课堂设施,推动地方文教发展。 他多次巡视属县学校,审核生员名单,组织考试,批阅试卷,奖励优秀学生。这些举措提高了金华的教育水平,培养了更多人才。在任职11年中,他处理民生事务,调解土地纠纷,监督水利渠道疏浚,安排劳力清理河道,确保农田灌溉正常。重修三清宫时,他撰写碑记,记录工程细节,刻石立于宫内,保存了历史信息。 继良离任金华时,收拾行装简单,箱子中只剩图书几十卷,其他物品很少。这种行李简陋反映了他的清廉作风,没有携带多余财物。民众得知消息,聚集府门目送他离开。他结束金华任期后,未见更多官场升迁记录,回归平淡生活。他的兄长锡良继续在清廷任职,但继良本人以书画闻名,斋号琴鹤堂流传后世。 继良的官场经历体现了清末官僚体系的特点。从京城起步,到地方任职,他注重实际工作,避免贪腐。这样的官员在晚清并不多见,他的清廉离任成为地方佳话。相比其他官僚,他的书画专长让他在文化圈中留名,也丰富了个人生活。 清朝晚期,官员出巡制度逐渐松弛,但继良的例子显示,地方知府仍有较大权威。八抬大轿和鸣锣开道,不仅是交通方式,更是权力象征。这种传统延续了封建等级,影响了社会秩序。继良在金华的11年,结合行政和文化,推动了地方进步。

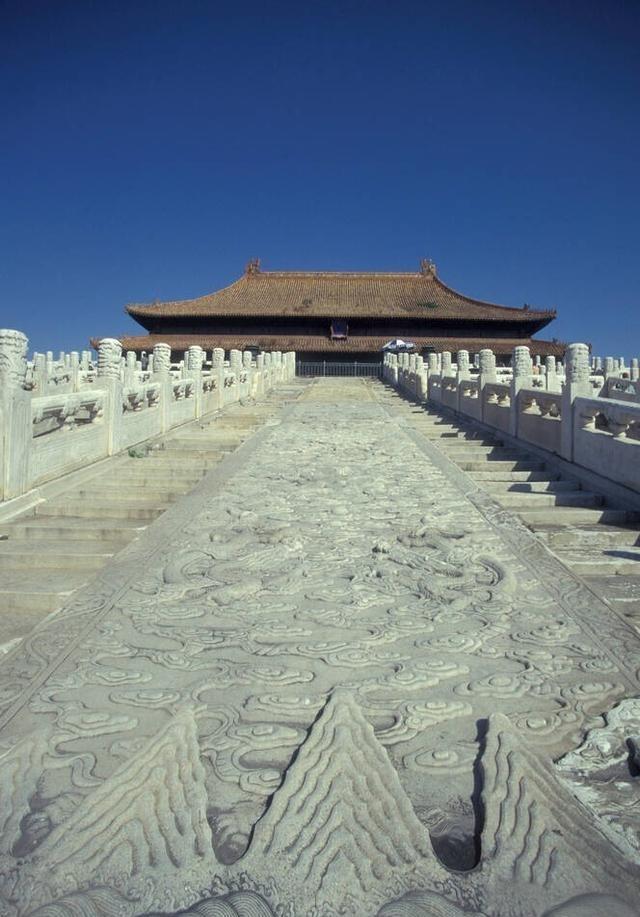

![明朝的刘瑾能坚持那么久也是个狠人[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/9087977612433242875.jpg?id=0)