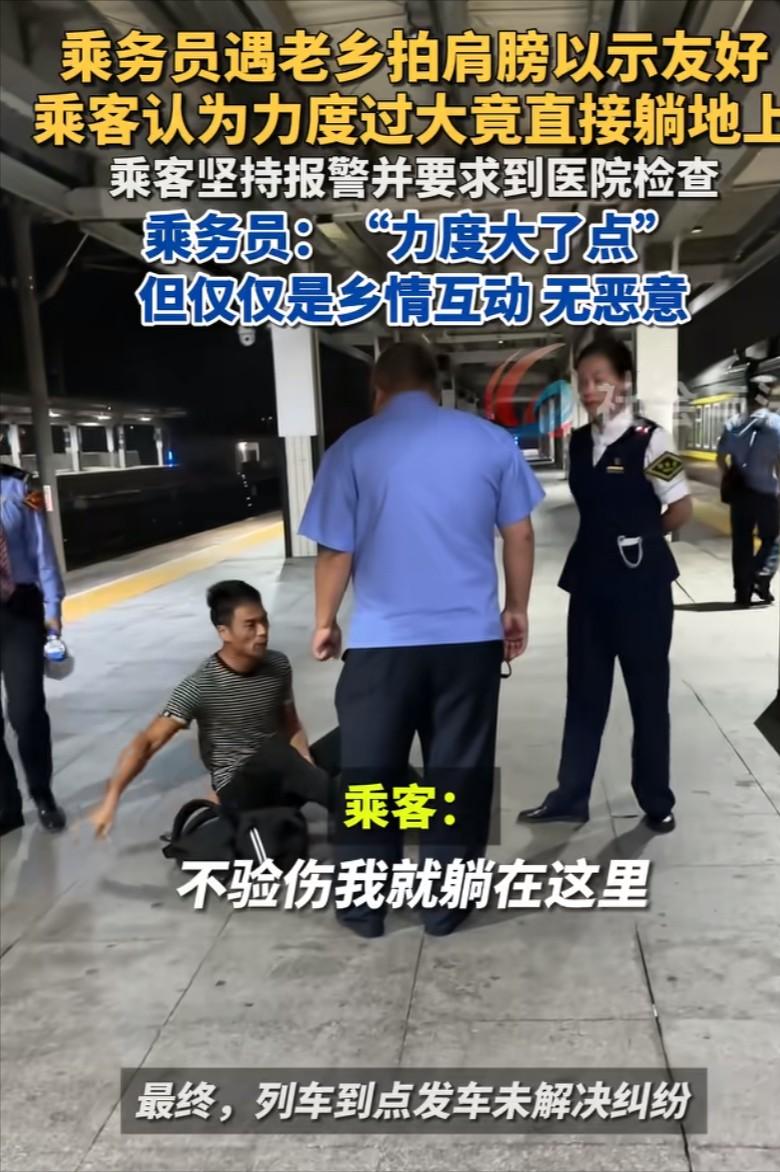

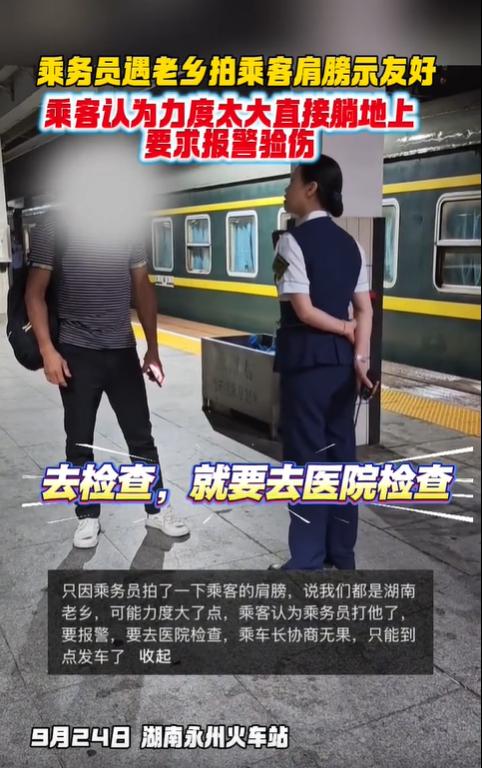

[微风]9月24日,湖南永州,高铁上乘务员遇到老乡拍肩膀以示友好,乘客却认为力度太大,要求上医院验伤,还称不答应就躺地上。 (信源:搜狐网——乘务员遇老乡拍肩膀以示友好,乘客认为力度过大竟直接躺地上,坚持报警并要求到医院检查) 明明是带着善意的举动,咋就变成了互相指责的闹剧?说到底,不是人心变冷漠了,是咱们越来越在意 “边界”,可又总在 “善意表达” 和 “边界尊重” 之间拎不清。 乘务员的委屈我能懂,出门在外听见家乡话,那种亲切感是藏不住的,想靠拍个肩拉近距离,也是真心实意把对方当 “自家人”。 可他忘了,“老乡” 只是个身份标签,不是 “可以随便碰” 的通行证。 就像咱们在老家跟街坊邻居打招呼,拍肩拍背都正常,可到了高铁上,彼此还是陌生人,哪怕说着一样的方言,心里的 “安全距离” 也没消失。 更让人唏嘘的是乘客的反应,从 “觉得被打” 到 “要报警验伤”,再到 “坐地不走”,看着有点极端,可细想也能理解 —— 现在大家对 “身体边界” 的敏感,早就不是 “疼不疼” 的问题了。 就像有人讨厌别人随便翻自己手机,有人反感同事凑过来看电脑屏幕,不是小气,是觉得 “我的空间被侵犯了”。 乘客坚持要验伤,更像是在捍卫 “我的边界不能随便破” 的底线,只是用错了方式,把小事闹大了。 这事儿最值得琢磨的,是 “善意为啥会失效”。以前总觉得 “只要心好,做啥都对”,可现在发现不是这样。 比如路上看见别人鞋带散了,想提醒一句,要是凑太近说,对方可能会警惕;给同事带早餐,要是没问清楚口味就买,对方可能会为难。 善意没了边界,反而会变成别人的负担,就像乘务员的拍肩,本想拉近距离,结果把距离拉得更远。 跟人打交道,得看 “关系亲疏” 调整距离。陌生人之间,说话声音小点、保持一步距离、不随便碰身体,这不是生分,是尊重;跟朋友相处,勾肩搭背、开玩笑,那是自然,因为彼此已经有了 “边界共识”。 可在公共场合,尤其是面对陌生人,谁也不知道对方的 “边界底线” 在哪,这时候 “慢半拍” 反而更稳妥 —— 比如乘务员要是先问一句 “老乡,我也是湖南的,能跟你聊两句不?”,而不是直接拍肩,可能就不会有后面的麻烦。 还有就是,乘客觉得被冒犯,完全可以找列车长记录情况、留下联系方式,到终点站再协商,没必要用 “坐地不走” 的方式耽误全车人;乘务员要是意识到对方反感,早点道歉、主动拉开距离,也能及时止损。 可俩人都钻了牛角尖,一个觉得 “我没做错”,一个觉得 “我受了委屈”,最后把小事闹成了全网讨论的话题,谁都没占到便宜。 现在再看这事儿,真不是 “谁对谁错” 的问题,而是给咱们提了个醒:时代变了,社交规则也在变。 以前的 “自来熟” 是热情,现在的 “懂边界” 才是修养。不管是认老乡、帮别人,还是跟陌生人打交道,多站在对方角度想想 “会不会让他不舒服”,多问一句 “这样可以吗”,善意才能真正传达到心里,而不是变成尴尬的冲突。 最后想问问大家,你们有没有过 “善意被误解” 或者 “边界被侵犯” 的经历?当时是怎么处理的?评论区聊聊,咱们一起学学 “有边界的善意” 该怎么表达!