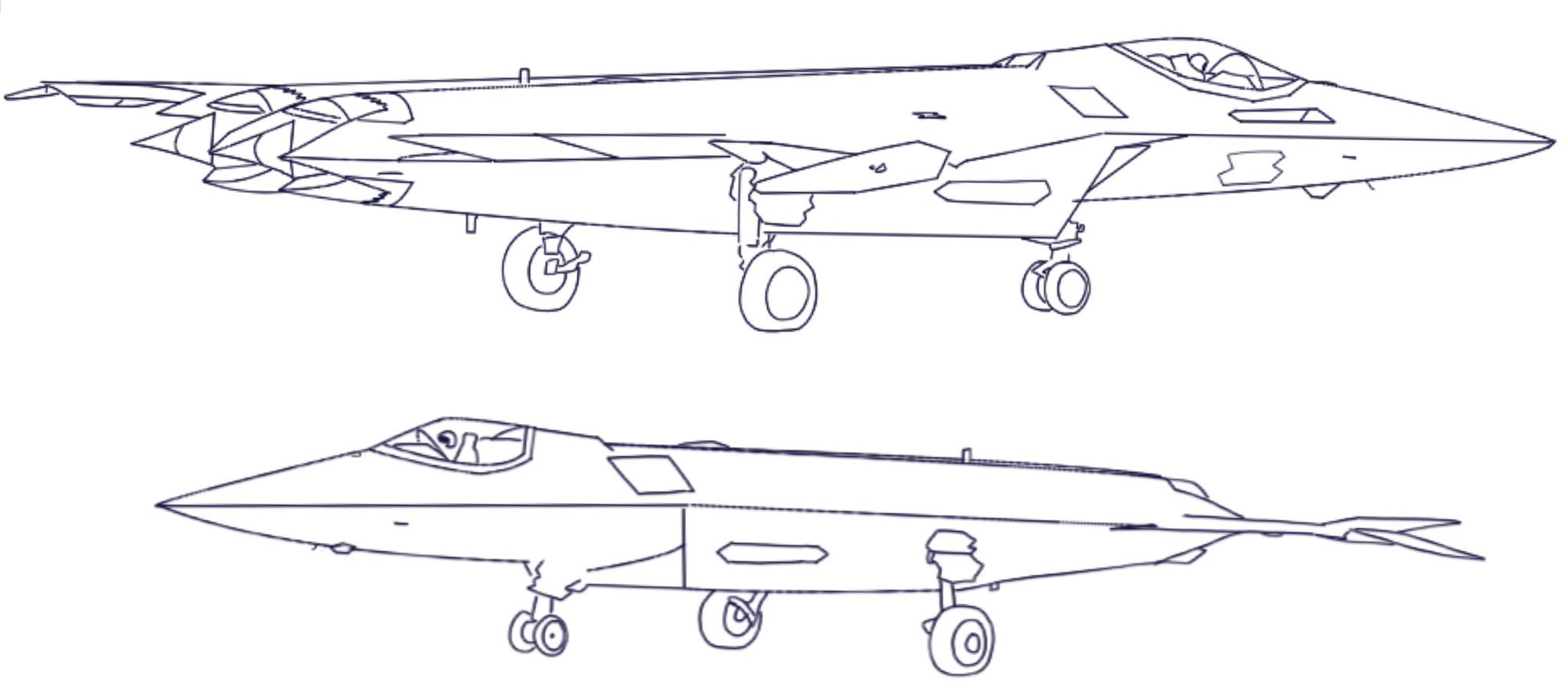

好消息!好消息! 9月26日,“雪龙2”号带着中国第15次北冰洋科考队回到上海,这次考察最让人振奋的消息,是“蛟龙”号成功完成我国首次载人深潜北极冰区下潜。 很多人可能只知道这是个技术突破,但很少有人清楚,这背后藏着我国深海探测从“单点突破”到“体系成熟”的关键转变。 要在北极冰区下潜,难度可不是一般的大。这里的冰层像块不规则的“巨型冰块”,有的地方薄得能透光,有的地方厚达数米,“蛟龙”号必须精准找到冰层缝隙才能下潜,稍微偏差就可能撞坏设备。 而且水下温度极低,对潜水器的动力系统和密封性是严峻考验。这次能成功,关键靠今年3月完成的国产化升级。 之前“蛟龙”号的推进器和电池组部分依赖进口,升级后换成了国产直驱型推进器和高能量密度锂电池组,不仅下潜速度快了不少,还能在低温环境下稳定工作,10天里能完成14个潜次,甚至创了“一天两潜”的纪录。 这些看似不起眼的改动,恰恰是能挑战北极的底气所在。 技术上的硬突破,离不开背后整个科考体系的软支撑。 这次考察动用了“雪龙2”号、“极地”号、“深海一号”和“探索三号”四艘船,可不是简单的船只拼凑。 “雪龙2”号先用双向破冰能力开出一条通道,相当于给“蛟龙”号铺好了“水下跑道”;“极地”号在周围海域测水温、盐度,提前摸清“路况”。 而“深海一号”作为“蛟龙”号的“专属母舰”,负责下潜前的最后检查和数据接收;“探索三号”则专注于收集海底影像,几艘船分工明确又互相配合。 这种协同模式不是临时安排的,而是国家重点研发计划长期统筹的结果,从设备升级到任务分配,每个环节都衔接得严丝合缝,这才是能完成高难度任务的核心原因。 “蛟龙”号带回来的东西,比单纯的下潜纪录更有价值。 通过深潜观测,科考队发现北极不同海域的海底生物差别大得惊人。 在楚科奇海台附近,全是小体型的多毛类生物,密密麻麻挤在一起;可到了几十公里外的加拿大海盆,就换成了体型较大的贝类占据主导。 这打破了之前大家觉得“极地深海生物分布都差不多”的想法,为研究气候变化对深海生态的影响提供了实实在在的证据。 更意外的是,还捕捉到了次表层叶绿素的极大值现象,这对搞懂北极“海雪”的形成很有帮助,而“海雪”是很多深海生物的“食物”,它的变化直接关系到整个极地生态系统的稳定。 这次突破带来的影响,早就超出了科考本身。现在国内海洋信息行业的盘子预计能达到1500亿元,像华为海洋、海康威视这些企业都在盯着极地探测这块新市场。 “蛟龙”号验证的国产化技术,比如低噪推进器、耐寒电池组,很快就能用到民用深海设备上,比如深海渔业养殖的监测器、海底资源勘探的机器人。 有网友就说,“以前总听说国外的深海装备多厉害,现在咱们自己的技术也能顶上来了,以后海底的奥秘能看得更清楚”。 这种技术转化不是空谈,国家“冰上丝绸之路”战略推进后,极地科考的信息化装备需求正快速增长,预计到2030年这块市场规模就能有150亿元。 放到国际上看,我国的极地科考也走出了自己的路子。 德国虽然在北极有个运行了25年的长期观测站,但主要靠无人设备收集数据,载人深潜的次数很少。 我国这次不仅实现了载人深潜,还把“大气、冰层、海水”的观测数据串联起来,形成了更完整的链条。 更重要的是,我们没有把数据藏起来,而是通过“数字丝路”计划和东南亚多国共享,吸引了不少国际科研机构合作。 这种“技术突破+开放共享”的模式,让我国在全球海洋治理中更有话语权。 可能有人会问,花这么大力气去北极深潜值得吗? 其实很简单,北极是全球气候的“晴雨表”,它的生态变化会直接影响到我国的气温和降水。 “蛟龙”号获取的深海数据,能让气候预测模型更准确,比如提前判断明年北方的降水情况。 而且极地深海里藏着独特的生物资源和矿产资源,提前开展研究,也是为未来的合理利用做准备。 这些看似遥远的探索,其实和我们每个人的生活都息息相关。 “蛟龙”号的北极之旅,本质上是我国深海探测体系成熟的一次“公开考试”。 从设备国产化到多船协同,从数据获取到技术转化,每个环节都交出了不错的答卷。 随着极地科考的深入,未来还会有更多新发现、新技术出现。 信息: 2025-09-26 17:23·中国互联网新闻中心官方账号 我国在北极冰区首次实现载人深潜