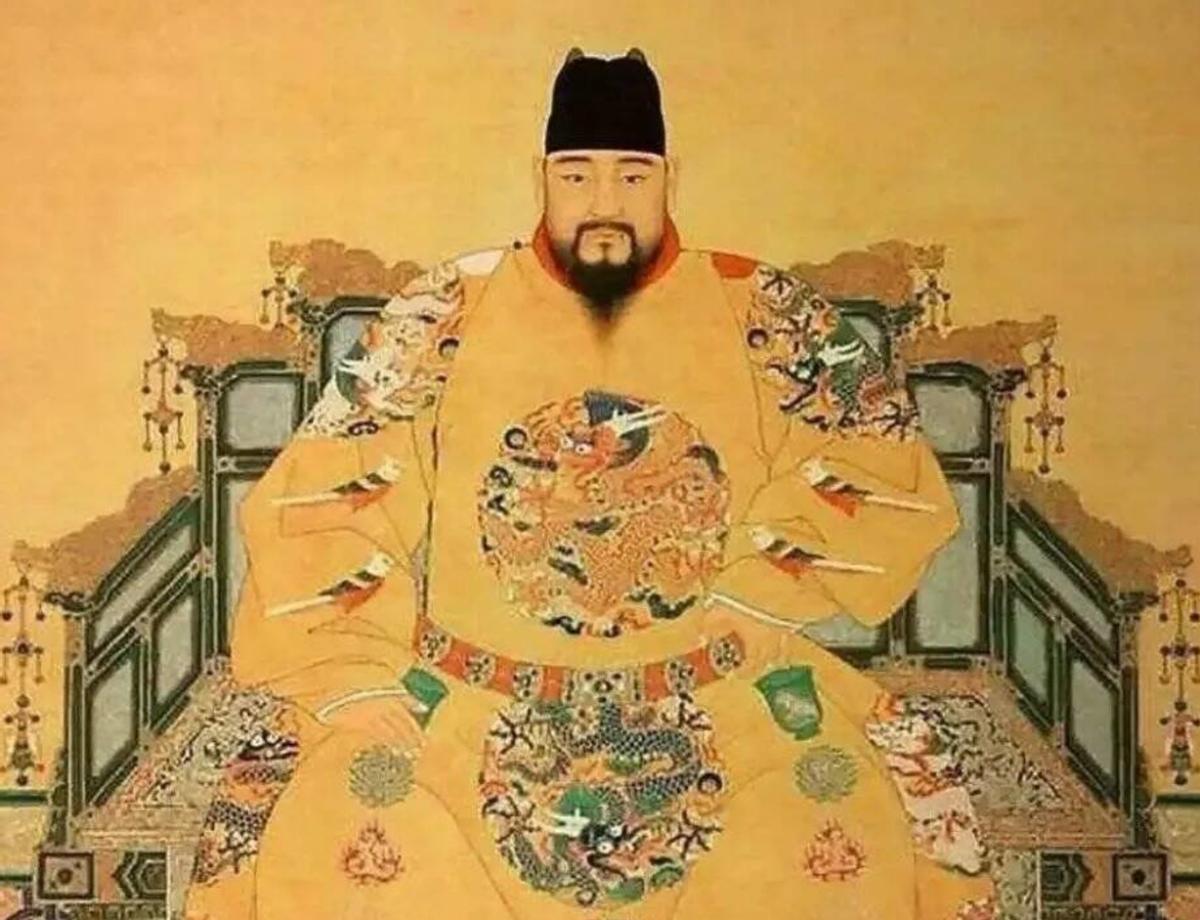

明朝皇帝都姓朱,老百姓要杀猪正好犯了"杀朱"的名讳,后来机灵的朱元璋改了一字,巧妙解决了这一难题。 这听起来像是一则民间趣谈,但背后却涉及中国古代政治中一项严肃的制度——避讳。 自周代起,为尊者讳就成为礼法的一部分,至唐宋时期已形成严密的避讳体系。朱元璋建立明朝后,面临一个前朝未曾遇到的特殊问题:国姓"朱"与日常生活中不可或缺的家畜"猪"同音。 洪武初年,礼部官员确实为此事上奏:"民间祭祀、婚丧用猪,市井称'杀猪',音近'杀朱',恐犯圣讳,是否一律禁止?" 若严格执行避讳,不仅民间饮食受影响,更将冲击农业生产。猪肉是当时重要的肉食来源,养猪亦是农户重要副业。一道禁令,可能引发民间怨言与经济波动。 朱元璋的解决方式,体现了他务实的一面。他并未采纳全面禁止的提议,而是下旨将"猪"改称"豕"或"彘",同时允许民间在非正式场合沿用旧称,不予深究。 这一决定,《万历野获编》中记为"上以为小事,不劳民力,改字即可",即通过文字上的调整化解礼法冲突,避免扰民。 对比历史上其他避讳案例,如唐朝因避李虎讳而将“虎”改为“兽”或“猛兽”,反而造成文书混乱;宋朝为避赵匡胤祖父赵敬讳,将“镜”改为“照子”,使日常器物改名。 朱元璋的处理显得更为灵活,既维护了皇室尊严,又未给民生增添过多负担。 避讳制度在历史上屡见不鲜,但不同皇帝的处理方式大相径庭。唐玄宗李隆基登基后,因"基"与"鸡"同音,一度下令将"鸡"改称"吉"。 结果民间闹出笑话:百姓买鸡要说"请吉",祭祀要用"吉牲",甚至出现了"吉犬不如"的尴尬说法。这一避讳仅实行两年便不了了之,可见过分牵强的避讳难以持久。 宋仁宗名赵祯,为避"祯"音,曾将"蒸饼"改称"炊饼"。这一改不仅改变了食物名称,更影响了整个饮食行业。《东京梦华录》记载,汴京街头的"蒸饼铺"一夜之间全部换上"炊饼"招牌。 有趣的是,这一改称反而流传下来,成为后世馒头、包子的统称。 最严苛的避讳当属清代,康熙帝名玄烨,连玄武门都改称神武门。更极端的是,为避孔子名讳"丘",清朝规定姓丘者需加耳刀旁成为"邱",读音也要从"qīu"改为"mǒu"。这种改姓之举,直接影响了一个庞大族群的身份认同。 相比之下,朱元璋的改字之法显得尤为务实。他深谙"水至清则无鱼"的道理,在维护皇权威严与保障民生之间找到了平衡点。这一政策在明代中后期执行得更为宽松。 朱元璋在《皇明祖训》中明确要求“后世子孙不得以小事烦民”,这或许可视为其执政理念的体现。他出身贫寒,深知民间疾苦,在制定政策时常考虑实际影响。 万历年间,市井已普遍恢复"猪"的称呼,官方文书中亦不严格追究。只有在与皇室直接相关的文书或科举考试中,才需严格避讳。 另一个有趣的例子发生在慈禧太后时期。有次科举阅卷,发现一名考生名叫"朱屠夫",主考官大惊失色,认为此名大不敬。但慈禧得知后却一笑置之:"名字是父母所取,何必计较。" 回看这些避讳趣闻,实则是一部微观的政治文化史。每个朝代对避讳的严宽程度,往往折射出其政治气候。 唐朝避讳重仪式,宋朝避讳重文雅,清朝避讳最严苛,而明朝则显示出一定的弹性。朱元璋的"猪豕之改",看似简单,实则开创了明代相对宽松的避讳传统。 信息来源: 百度百科|《避讳》 文|百分百真茶萃取 编辑|南风意史

![明朝的刘瑾能坚持那么久也是个狠人[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/9087977612433242875.jpg?id=0)