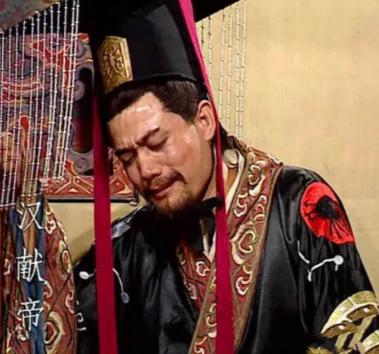

公元251年,司马懿病逝后,弟弟司马昭对哥哥司马师说:“既然父亲已故,我们去后院杀了柏夫人母子,为母亲报仇!”司马师吓得抱住弟弟大叫:“你忘了父亲临终的嘱托吗?我们不能如此不孝啊!” 聊司马家的兄弟恩怨,绕不开他们的母亲张春华。这个女人,可不是什么寻常的后宅妇人。《晋书》里说她“少有德行,智识过人”,翻译过来就是,既有品德,又有脑子。当年司马懿为了拒绝曹操的征辟,在家装中风,躺在床上一动不动。有一天突然下暴雨,他忘了自己在“瘫痪”,噌地一下就跑出去收书。这事儿好巧不巧被一个丫鬟看见了。 换作一般人,可能就慌了。张春华没有,她当机立断,亲手杀了那个丫鬟灭口,然后亲自下厨做饭,跟没事人一样。这份果决和狠辣,连司马懿都怕她三分。 她为司马懿生下了司马师和司马昭,可以说,这两个儿子骨子里的那股狠劲儿,多半是遗传了母亲。 然而,再强的女人,也敌不过时间。张春华年老色衰,司马懿的心思,就都跑到了年轻貌美的柏夫人身上。他对张春华越来越冷淡,甚至连见一面都懒得见。有一次张春华病重,司马懿去探望,结果一进门就皱着眉头说了一句刻薄到骨子里的话:“老物可憎,何烦出也!” 张春华是什么性子?当场就气得要绝食自尽。她这一闹,两个儿子司马师和司马昭也跟着不吃饭了,说要陪母亲一起死。这下司马懿慌了,他不是心疼老婆,他是怕这两个已经崭露头角的儿子出事。他赶紧跑去道歉,说尽了好话,张春华才算作罢。可事后,司马懿对别人说:“老物不足惜,虑困我好儿耳!” 这话传到张春华耳朵里,是什么滋味?是穿心刺骨的凉。她明白了,夫妻的情分,早就没了。这笔账,她咽下了,但她的儿子们,却一笔一划地记在了心里。 公元247年,张春华在无尽的怨恨和失意中去世。四年后,公元251年,73岁的司马懿也走到了生命的尽头。 在他闭眼之前,他把司马师和司马昭叫到床前,反复叮嘱的,无非是家族的未来。他刚刚通过“高平陵之变”从曹爽手里夺过大权,司马家的地位看似稳固,实则危机四伏。曹魏宗室虎视眈眈,朝中大臣人心未附。这种时候,家族内部的团结,就是压倒一切的头等大事。 他当然知道两个儿子对柏夫人和他们的小弟弟司马伦心怀怨恨。这种后宅的恩怨,稍有不慎,就可能演变成政治上的大地震。一个“不孝”的罪名,足以让司马家万劫不复。所以,司马懿的临终嘱托,与其说是出于一个父亲对所有子女的关爱,不如说是一个政治家对身后权力格局的最后一次精密计算。他需要的,是一个表面上和睦的家庭,来支撑一个需要稳定的政权。 司马懿一死,压抑多年的怒火终于在司马昭心中爆发了。在他看来,母亲的死,柏夫人就是罪魁祸首。如今父亲不在了,这笔血债,必须用血来偿。所以,才有了文章开头那句充满杀气的提议。 司马昭的性子,历史上有名,叫“司马昭之心,路人皆知”。他冲动、外露,敢想敢干。为母亲报仇,在他看来是天经地义,是“孝”。 但他的哥哥司马师,却比他看得更远,也更冷酷。司马师作为长子和家族的继承人,他首先考虑的,是政治。他知道,此时杀了柏夫人和司马伦,痛快是痛快了,但后果是什么? 第一,背上“弑母杀弟”的骂名。柏夫人再怎么说也是父亲的爱妾,司马伦也是父亲的儿子。在以“孝”治天下的时代,这是自毁长城的行为。 第二,给政敌递刀子。夏侯玄、李丰这些人正愁找不到扳倒司马家的借口,你这边就送上门一个天大的把柄,人家会客气吗? 所以,司马师死死抱住弟弟,不是因为他忘了母亲的恨,恰恰相反,他是用一种更残酷的理智,压制住了同样深切的仇恨。 他对司马昭说的那句“我们不能如此不孝啊”,这个“孝”,是对父亲政治遗产的“孝”,是对整个司马家族未来的“孝”。 最终,司马昭的怒火被司马师的理智浇灭了。柏夫人和司马伦,暂时保住了性命。 但这颗仇恨的种子,并没有因此枯萎。它只是被埋进了更深的土里,在无人看见的黑暗中,悄悄长出了更扭曲的根须。司马伦,这个在哥哥们的冷眼和母亲的恐惧中长大的孩子,他学会了伪装和蛰伏。他看着两个哥哥权倾朝野,废立皇帝,自己则像个透明人一样,默默地积蓄着力量。 几十年后,西晋王朝在司马炎手中建立,又在他的后代手中迅速腐化。当年那个在后院瑟瑟发抖的小男孩司马伦,已经变成了一个手握重兵的王爷。他瞅准时机,发动政变,废掉了自己的侄孙皇帝,自己坐上了龙椅。 他大概以为自己终于为母亲报了仇,终于扬眉吐气。可他开启的,却是“八王之乱”的血腥序幕,那个由他爷爷司马懿、大伯司马师、父亲司马昭苦心经营起来的王朝,就在他们兄弟子侄的自相残杀中,轰然倒塌。 家事,有时候就是国事。后院里的一点风波,掀起的可能是王朝的惊涛骇浪。 司马兄弟最终没有在父亲的灵前拔刀,但那把看不见的刀,却早已插在了每个人的心上,最终,血流成河。

![司马懿:需要我来回答不[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/4722309673445035490.jpg?id=0)

九幽冥空霸

司马昭兄弟学习曹丕用毒蛇的办法弄死司马伦 估计八王之乱的时候肯定少一个