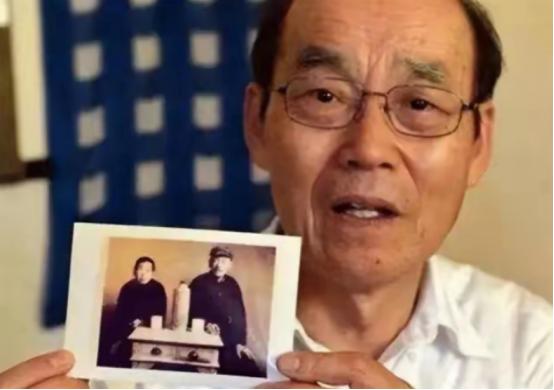

[微风]1994年,在被中国收养近50年后,日本遗孤赵连在踏上日本国土之后,再也没有给养母打过一个电话。哪怕后来听闻养母李秀荣意外摔伤、半身瘫痪,他也拒绝回国探望。自那趟飞机起飞的那一刻起,这段伴随了整整半个世纪的母子情分,便走向了冰冷的结局。 2005年的冬天,85岁的李秀荣安静地躺在病床上,身边没有一个亲人守候。 昏黄的灯光映着她满是褶皱的脸,她紧紧握着的不是钱物,而是一张旧照片,那是1994年她与养子在机场的合影。 眼神却始终投向病房的门口,像是在等候奇迹,可那扇门从头到尾没被推开。 照顾她的大多是邻居。大家平日里轮班来看望,还一起凑钱把她送进医院。街坊们都很清楚,她这一生最大的心结,就是那个远走的孩子。 哪怕明知他已经不再回头,老人仍不肯放下那份念想。最终,她带着遗憾闭了眼睛。 往前追溯,真相要从上世纪90年代说起。第一次动摇是在1992年。当时,日本方面推动“遗孤寻亲”,赵连提出想要找到亲生父母。 李秀荣心里虽然堵得慌,但还是劝他去试试。那次他没什么结果,很快又回到哈尔滨,似乎更加依赖养母。 可两年后,他再一次飞往日本,这一次找到了生父。新的身份、新的机会,让他心里逐渐起了变化。 他表面依依不舍,嘴里不停承诺要常回来,可实际上已经拿了长期签证,心思全不在哈尔滨。 事实上,几十年前的养育才是最沉重的篇章。赵连并非李秀荣的亲骨肉。1945年的冬天,三岁的他被丢在铁路边,冻得奄奄一息。 铁路工人赵凤祥将他抱回家,年轻的李秀荣看着这孩子,心软得不忍心再让他受苦。 那个年代,收养一个日本孩子是要遭人指责的,她却咬牙坚持,她常说,孩子被生在哪里不是他自己能决定的,不能眼睁睁看着他死掉。 这份心一养就是一辈子,赵连外貌与周围孩子迥异,常被同龄人嘲讽甚至扔石头。李秀荣总是第一个冲上去护着他,哪怕自己因此受伤。 她怀孕时曾因护子而被人推倒,永远失去了做母亲的机会。从那之后,她更把所有心血与爱倾注在这个收养的孩子身上。 几十年来,母子俩相依为命,她常说自己没白辛苦,养出了懂事孝顺的儿子。 然而命运在90年代拐了弯。当赵连在日本重新找到血缘父亲,又在那片土地落了根,他慢慢与过去断了线。 曾经几年里,他还寄来过信件和钱款,李秀荣满心满足地把信抱在怀里一看就是半天。 但很快,信消失了,电话也断了。直到有人传回消息,说他如今说自己不再是中国人,也不愿再提哈尔滨。 那一刻,她的心里像堵了一块石头,但嘴上仍替他圆场,只说他可能太忙。 2001年,她从窗边摔下,半身瘫痪,邻里替她找人联系过赵连,得到的却是冷漠的拒绝。 自此,她一次次期待,一次次失望,可眼神始终追着门口那片空白。 2005年,她离开人世,身后留下的只是简陋的房子和一柜子旧物,里面藏着儿时的玩具、衣服,像是她坚持的唯一证据。 邻居们提起她,满是心疼,说她善良也命苦。至于赵连,人们多半摇头叹息。 有人传闻他后来托人送过花到坟前,也有人说那只是街坊间的传话。 六十年的养育情深,终究输给了所谓的血缘。李秀荣用一生诠释了“母亲”的意义,却在等待中孤单走完最后一程。 街坊们常说,人与人的情分,从不在于出身,而在于是否回应。 血缘只是开始,真正的亲情,是愿意不离不弃。 【信息来源:生活报|《侵华日军遗孤回国后拒绝探望患病中国养母》】