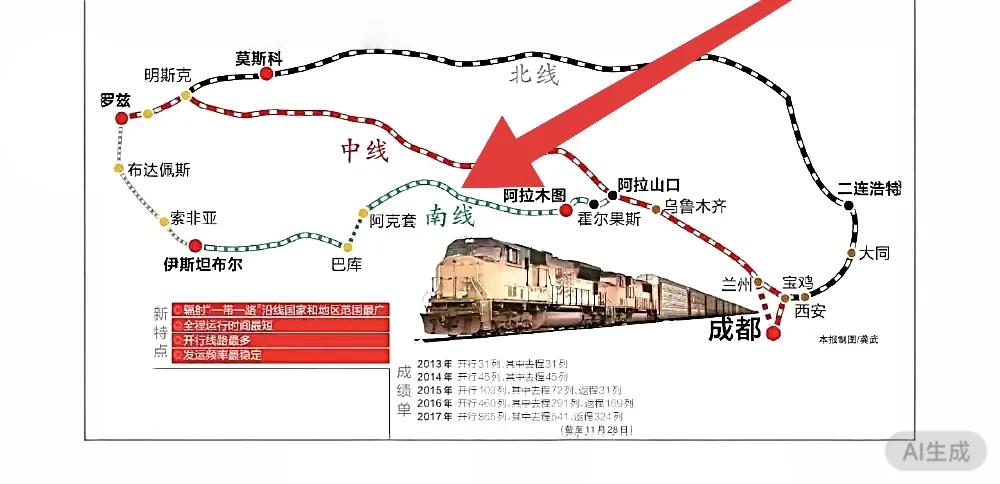

波兰阻断中欧班列后,卢卡申科力挺:中国需要时,白俄永远靠得住。9月22日,卢卡申科会见了前来访问白俄罗斯的中方代表,卢卡申科直言波兰关闭边境口岸这一行为,是针对中国的不友好政治举措,与此同时,他还坚定地告诉中国:需要时,白俄罗斯永远靠得住。 近日,波兰以俄白“西方-2025”联合军事演习为理由突然关闭了与白俄罗斯的边境口岸,但是演习结束了,口岸还是关着,丝毫没有要开放的意思。卢卡申科说的很直白,波兰就是在劝住俄罗斯上向中国施压。白俄罗斯的表态对中国很重要。 但是中国岂会任由他人摆布,立即开始探索新的贸易通道。“中欧北极快航”已经在9月22日这天正式开通,这条航线取道北极东北航道,经白令海峡直达欧洲,单程只需要18天左右,比传统航线缩短了22天,碳排放量也降低了约50%。 在这场看似突如其来的危机中,白俄罗斯总统卢卡申科的坚定表态与中国“北极快航”的悄然启航,共同勾勒出一幅新兴物流格局的演变图景。 波兰此举远非简单的边境管控升级 当“西方-2025”军演落幕而口岸依然紧闭时,事件的政治隐喻已不言自明:传统陆路通道正成为某些力量制约欧亚互联互通的战略杠杆。 这种将基础设施政治化的操作,暴露出全球供应链体系中的脆弱环节。 物流通道不仅关乎贸易效率,更成为大国博弈的筹码。 值得玩味的是,卢卡申科特意向中方代表强调这是“针对中国的不友好政治举措”。 这种直指本质的定性,揭示了某些势力试图通过控制关键节点来影响中国-欧洲的经贸互动。 但历史表明,以封锁求制约往往催生替代方案的出现,正如16世纪奥斯曼帝国控制陆路商道反而加速了大航海时代的来临。 卢卡申科的承诺看似是外交辞令,实则映射出欧亚大陆中间地带国家的地缘战略选择。 在西方持续施压的背景下,白俄罗斯明确转向“向东看”政策,将其定位为连接欧亚的稳定枢纽。 这种站位不仅源于政治互信,更基于对国家利益的理性计算:在单边制裁日益工具化的时代,维护多元化的贸易通道就是维护经济主权。 白俄罗斯的底气来自于其独特的区位价值。 作为欧亚经济联盟成员国,它既是中欧班列传统线路的重要节点,也是俄罗斯通往欧洲的桥头堡。 这种双重身份使其在物流博弈中具备特殊筹码,当西方试图通过波兰实施“物流隔离”时,明斯克反而获得提升区域枢纽地位的契机。 就在波白边境陷入僵局之际,“中欧北极快航”的启航恰逢其时。 这条经白令海峡直达欧洲的新通道,单程18天比传统航线缩短22天,碳排放降低50%的数据背后,是地理经济学规则的改写。 北极航道的商业化运营,本质上是对马汉“海权论”在21世纪的升级。 当北极冰盖加速消融,新的全球航运主干线正在形成。 这条“冰上丝绸之路”的特别价值在于其地缘安全性。 航道主要经过国际水域和俄罗斯专属经济区,避开了传统航线的咽喉要道与敏感区域。 在苏伊士运河屡遭阻塞、马六甲海峡面临安全风险的背景下,北极航道为中国贸易提供了具备战略纵深的替代方案。 更值得关注的是,这条航线与俄罗斯“北方海航道”规划高度契合,形成中俄在北极事务上的利益交汇点。 当前的中欧贸易通道变革,呈现出类似“鸡蛋分篮”的风险分散智慧。 当波兰边境关闭凸显陆路依赖风险时,北极航道的开拓恰好展示了通道多元化的必要性。 这种多通道并存的格局,将使任何单一国家的封锁政策效果大打折扣。 更深层看,物流通道的竞争正在重塑国家影响力投射方式。 19世纪英国通过控制海上要道建立霸权,21世纪的竞争则体现在对物流标准、数字清关系统、多式联运规则的主导权上。 中国与白俄罗斯等国的协作,不仅是修建物理通道,更是在构建一套去政治化的贸易新范式。 谁将定义未来的贸易流动? 这场围绕中欧班列的风波,最终指向一个根本性问题:在逆全球化暗流涌动的时代,贸易流动应该由政治考量还是经济理性主导? 波兰的边境管控与中国的北极探索,给出了两种截然不同的答案。 当某些国家还在用20世纪的地缘博弈思维切割大陆时,另一些国家已开始布局22世纪的物流网络。 北极航道的开拓启示我们:真正的战略主动权,不在于封锁别人的道路,而在于开创更好的替代方案。 随着太空物流、超高速真空管道等下一代技术成熟,今天的通道之争或许只是物流革命的前奏。 未来的欧亚贸易地图将由谁来绘制? 是继续维持某些国家通过地理优势获得的“过路费经济”,还是转向更公平、更有弹性的分布式物流网络? 这个问题的答案,或许就藏在当前每一条新航道的探索中。