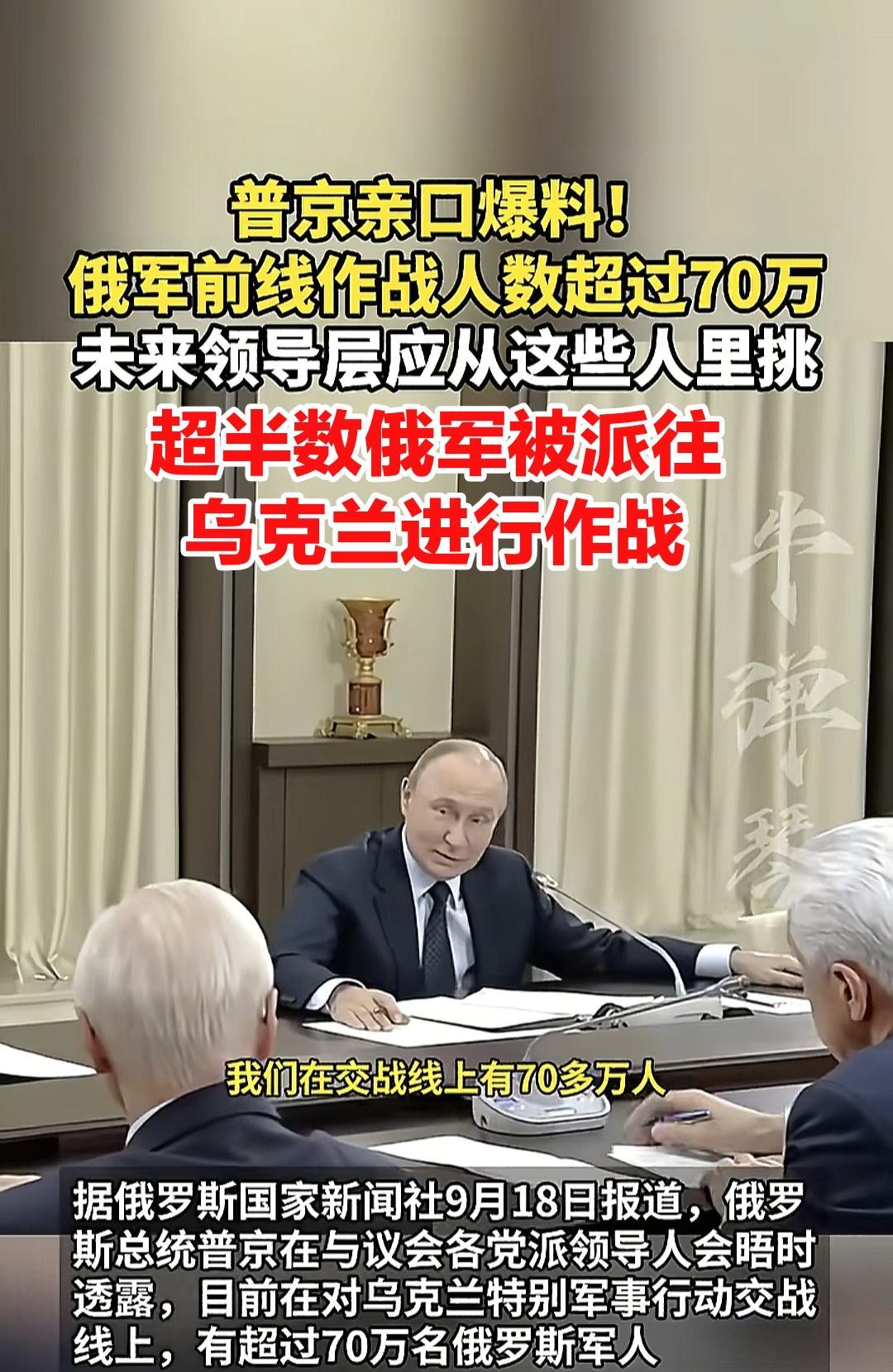

9月20日,特朗普公开承认美国从俄乌冲突中获利,称乌克兰采购美制武器的费用由北约支付,美国未直接出资,自己虽不希望从战争赚钱,却确实盈利。 这番表态背后,是一套新的援助机制在运转。 8 月 4 日,北约秘书长马克・吕特宣布启动 “乌克兰优先需求清单” 计划,改变以往分散援助模式,转为由北约国家出资购买美国武器再提供给乌克兰。这一模式的落地,让特朗普口中 “北约买单” 的运作路径清晰起来。 荷兰成为首个参与国,出资 5 亿美元购买 “爱国者” 防空导弹,丹麦、挪威、瑞典随后跟进,共同出资 4.85 亿美元采购火炮和炮弹。 首批援助的交付进度印证着机制的推进。乌克兰总统泽连斯基 9 月 17 日确认,将接收该机制下首批总值 10 亿美元的军事支持,包括 “爱国者” 防空系统的导弹和 “海马斯” 火箭炮发射车。 北约派驻乌克兰的高级代表帕特里克・特纳证实,这些装备已在运往乌克兰的途中。此前拜登政府时期,美国对乌军事装备援助近 1140 亿美元,欧洲提供超 1320 亿欧元,而新机制让援助的资金来源与武器供应形成更明确的分工。 美国军工体系的参与构成利益链条的关键环节。北约国家出资的订单流向美国军工企业,生产包括反坦克导弹、防空导弹、主战坦克、装甲车等装备。 数据显示,过去西方对乌军援中,60% 以上的武器来自美国。新机制下,荷兰、北欧国家的订单已明确交由美国公司生产,武器交付周期被压缩,企业的生产节奏随之加快。 特朗普政府的政策转向提供了背景支撑。他今年 1 月重返白宫后,美国对乌军援政策出现反复,最终放弃直接军事援助。 “乌克兰优先需求清单” 机制的酝酿,成为美国与欧洲协调利益的结果。 不愿公开姓名的美国官员透露,这一机制能让北约成员国绕过美国冗长的军售流程,加速武器采购与交付,既满足乌克兰的需求,也保障了美国企业的订单。 国际社会的关注焦点逐渐延伸。特朗普在新闻发布会上还提及俄乌问题的复杂性,称原以为这是最容易解决的问题,实际并非如此,他还表示若油价下跌,普京可能会结束战争。 英国首相斯塔默则提到,双方在会谈中讨论了如何加大对乌克兰的国防支持。不同的表述背后,是各方对冲突走向的不同考量。 冲突带来的民生影响始终存在。乌克兰境内的基础设施持续受损,民众生活面临诸多挑战。 国际社会的人道主义援助与军事援助同步进行,多个国家和国际组织通过物资运输、资金支持等方式,帮助乌克兰民众缓解困境。这些行动与武器援助形成对比,凸显和平对民生的重要性。 各方对和平解决的期待从未停止。尽管援助机制在推进,国际社会仍不乏呼吁对话谈判的声音。 特朗普提到的与普京的会面经历,以及对冲突解决的观望态度,反映出政治途径在解决争端中的潜在价值。 越来越多的国家意识到,军事手段无法根本性解决问题,对话协商才是长远之计。 9 月底的国际舞台上,多重动态交织。“乌克兰优先需求清单” 机制下的后续援助仍在审批流程中,预计到 10 月援助金额将升至 35 亿至 36 亿美元。 同时,关于冲突的外交接触也在悄然进行,各方通过不同渠道传递立场与诉求。特朗普的言论虽聚焦利益层面,却也让更多人关注到冲突背后复杂的利益关系与和平的迫切性。 利益的交织与责任的考量始终并存。美国从冲突中获得的经济收益,北约国家的资金投入,乌克兰对武器的需求,构成当前局势的多个侧面。 但无论机制如何运转,冲突带来的破坏与民生代价不容忽视。国际社会的最终期待,仍是通过对话而非武器,让俄乌局势回归稳定,让民众重拾安宁。