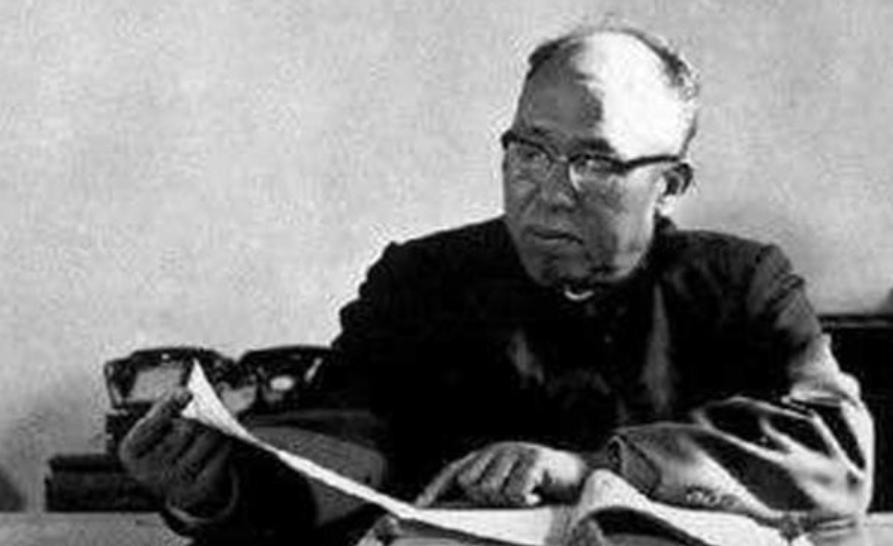

韦国清任大军区第一政委期间,第二政委刘兴元却是党委第一书记,他们两人到底谁说了算? 广州军区的会,常常开到深夜。 干部们坐在长桌边,一份份文件翻过去,谁也不说话,等着看是谁最后拍板。 外头街灯昏黄,机关楼的走廊里还能听见水龙头滴水。 那个时候,韦国清是第一政委,刘兴元是第二政委,可真正把军区党委的会议顶在头上的,是刘。他还有一个身份,广东省委第一书记。 也就是说,军区的大事,小事,军队的,地方的,很多都要从他这儿过一道。 制度是这么定的。军队的事,不只是军队自己说了算。 军区设党委,党委才是最高权力机关。党委里谁主持,谁就是“领头人”。这就是“党委第一书记”的分量。第一政委固然重要,但如果党委会议上不是他主持,那就只能发言,不能定调。 刘兴元就是这个主持人。 从头来看,韦国清在1966年任广州军区第一政委,那年他五十三岁,已经干过不少硬差事。 他是老红军,从广西起家,打仗出身,干过地方,也干过军队。 刘兴元当时是第二政委,资历也不浅,但还是排在韦后头。问题出在另一个点上——广东省委书记的位置。刘兴元兼着省委第一书记,这一兼,就变了味。 广东当时的形势复杂。文革的风还没停,地方上人心不稳,军队也得参与到地方管理。 广州军区自然也少不了这股子搅动。那几年军地之间的界限并不清楚,地方的会,军人坐着;军队的事,地方也要过问。政务军事混在一块,谁坐在哪个位置,谁就能往哪边倾。 刘兴元手握党委会议主持权,又兼着地方大员,在实际运作中,话语权明显更重。 会议上常有这种场景,刘主持,念文件、划重点,语气平平。 韦国清不开头,但一旦发言,话不多,句句带劲。会场会突然静下来。有人说,那是因为他说的都是老实话。干部们也明白,这两人一个讲程序,一个看场面,底下人不敢站队,只能夹着尾巴过日子。 在他们共事的几年,广东的政策推行和军区的行动,几乎都是在这种“两套权力”中完成的。 韦是政委,有权力也有威信,刘是书记,有主持权也有资源。他们之间的关系没出公开问题,但也没有真正的默契。 1972年,刘兴元调离,去四川当省委书记,兼成都军区的第一政委。 广东的局势才出现实质变化。他的离开,像是搬走了一个支点。短期内丁盛接了书记的位子,主持一段时间。但丁的位置并不稳,过不了多久,韦国清成了新的广东省委书记。 这次调整是关键。军区第一政委、省委第一书记,合到一人身上。 过去两个人分着说话,现在变成了一个人定声调。韦国清这时不仅主持军队的党委会议,也成了广东的头号地方领导。那一年是1975年,距离他调任中央还有两年时间。 有干部说,从那以后,会议好开了,事情也顺了。 以前一个意见要传两边,现在只要一张桌子,一句决定。韦国清干事干净,吃饭打菜排队,不收招待。调研下乡,也不搞排场。他的要求就一个:事情得办好,不许拉关系。他管自己,也管别人。文件上不该写的词,不许写;下级单位不该送的礼,退回去。 这种作风也带到了用人上。他不带亲信,不插手人事安排。家人不许进机关,他的孩子毕业后被分配到偏远医院,他一句话没说。 副职干部找人来打听位置,他直接拍桌子:“按规矩走,不用来问我。” 刘兴元在广东时,也强调秩序。他常讲“抓农业”“稳基层”,调研下乡,抓的是生产,讲的是恢复。他不是那种喜欢抛头露面的干部,做事追求成效,不爱表态。 可他手握党委主持权,许多决定得过他手。也正是因为这种程序上的优势,在他任期内,军队和地方常常走他的节奏。 两人的作风不同,出发点也不一样。一个从军队起家,看重纪律;一个偏地方出身,讲究协调。制度下,他们互为制衡;具体事务里,谁能定调,看的是谁的身份更靠前,或者更集中。 那几年,广东就处在这两种权力逻辑之间。会议文件上写的是党委决定,实际执行靠军队推动。谁说了算,不写在纸上,也不在头衔上,而在具体的格局里看谁更有支点。 刘兴元有书记的身份,又主持党委,他自然带方向;韦国清有政委的地位,有战功、威望和人脉,没人敢不听。 制度规定了一条路,政治实际走的是另一条。两条路线偶尔重合,也经常交错。 直到1975年以后,韦兼任省委书记,这种错位才被打通。制度、人望、职位合到一块,军地合一。 后来刘兴元在四川干得也很有章法,继续推行他的农业第一策略,强调农村、强调生产。韦国清在1977年进京,接任总政治部主任。 他离开广东时,干部送行也不铺张,只送到门口,握个手,不留话。 有人说,刘主持的会,不出乱子;韦开口的事,不留尾巴。 走廊灯灭得晚,文件堆得高。 广东的政治气候从两人共处时起就不断在调整,但直到有人手握两条线,才真正理顺。会议桌那头曾坐着书记,另一头是政委。夜里人散了,只剩下几张椅子还没推回去。