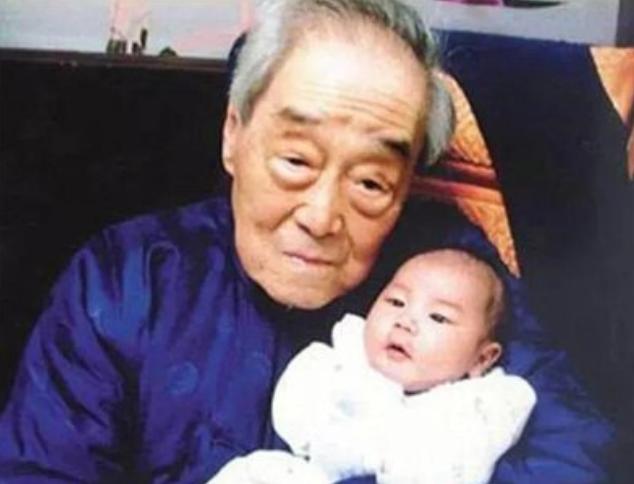

中国最牌面的婴儿,出生时军队保护产房,国家鸣13响礼炮为他庆生。虽然现在每个家庭对于出生的孩子都很重视和珍惜,但是孔德成的出生还是和普通家庭不一样的,估计没有人的出生能比他还要声势浩大了,军队,政府的人都在产房外守着,这究竟是怎么回事呢? 1920年农历正月初四,山东曲阜孔府,一场牵动举国神经的分娩正在紧张进行。 产房外,北洋政府军队将这座圣裔府邸围得水泄不通。 山东省长屈映光亲临坐镇,孔氏十二房长辈屏息凝神。 因为,这个尚未出世的婴儿,是孔子第七十七代嫡孙,未来的第三十二代衍圣公,孔德成。 他的父亲,第七十六代衍圣公孔令贻,已于前一年病逝。 临终前,孔令贻向北洋政府大总统徐世昌上书,言明侧室王宝翠已有身孕,若得男丁,恳请承袭衍圣公爵位。 这封遗书,将王宝翠腹中的胎儿,推向了历史的风口浪尖。 自宋代仁宗至和二年首封衍圣公以来,这个尊崇孔子嫡裔的爵位已绵延八百六十五年。 存续与否,在改朝换代、思潮激荡的民国初年,具有非同寻常的政治与文化意义。 而孔府之内,王宝翠,这位出身卑微的侧室,承受着难以想象的压力。 她不仅是孔令贻延续血脉的希望,更成为整个孔氏家族乃至关注儒家道统存续的各方势力瞩目的焦点。 外界不乏有人质疑她为保地位,做出“偷梁换柱”之举。 为确保血脉纯正与仪式庄严,北洋政府直接派遣专员严密“见证”王宝翠孕期的起居,并在分娩当日调派军队护卫孔府,省长屈映光亲临督产。 当王宝翠遭遇难产,孔府甚至打破森严礼制,敞开象征最高尊荣的正南门,悬挂驱邪木牌,祈求平安。 终于,婴儿安全诞生! 消息传出,曲阜全城鞭炮齐鸣,远在北京的北洋政府更是在国子监孔庙郑重鸣放十三响礼炮,以国家名义向天下宣告:“孔子第七十七代嫡孙、第三十二代衍圣公孔德成诞生!” 然而,荣耀的光环之下,是沉重的枷锁与命运的残酷。 孔德成出生仅十七天,生母王宝翠便撒手人寰。 这个失去双亲的婴儿,自呱呱坠地起,便注定要独自扛起“衍圣公”这面大旗。 三岁起,他便需身着礼服,参与孔庙祭祀大典。 五岁开蒙后,他不仅要精通四书五经、儒家经典,还需研习书法、古琴等传统雅艺,甚至还要接触英文、数学等新式学科。 北洋政府及后来的国民政府为他延请的名师大家。 然而,新文化运动的思潮猛烈冲击着旧有的秩序与观念。 身处时代漩涡中心的孔德成,深刻认识到,“衍圣公”这一世袭罔替的封建爵位,与民主共和的时代精神已格格不入。 1935年,年仅十五岁的孔德成决定主动上书国民政府,请求废除沿袭近九百年的“衍圣公”爵位。 此举震动朝野,最终迫于压力,正式废止了“衍圣公”封号。 但这并不意味着孔德成彻底卸下了重担。 国民政府旋即将他改任为“大成至圣先师奉祀官”,此职虽非爵位,改为由政府任命的世袭官职,职责仍是主持孔子祭祀。 这虽未能完全挣脱枷锁,却是他第一次以自身意志,向千年传统发起挑战。 更大的考验接踵而至。 1937年,抗日战争全面爆发。 日本侵略者深知孔子在中国文化中的崇高地位,企图将孔德成挟持至日本,充作推行文化侵略、粉饰“大东亚共荣”的傀儡。 面对威逼利诱,年轻的孔德成展现出与先祖“道不行,乘桴浮于海”相似的气节,断然拒绝,并严正声明绝不背祖叛国。 为保护这位文化象征的安全,国民政府最高层下令迅速撤离曲阜。 孔德成在师长孙桐萱护送下,告别世代居住的孔府祖宅,踏上了流亡之路。 在汉口,孔德成公开发表抗日宣言。 在重庆的流亡岁月里,他得以潜心学术,与傅斯年等顶尖学者交往切磋,深入研习儒家经典,尤其专注于“三礼”(《周礼》、《仪礼》、《礼记》)及古文字学的研究。 他逐渐从一个必须严格遵循古礼的仪式执行者,蜕变为一位深入探究儒家思想精髓的学者。 抗战胜利后,孔德成曾短暂返回曲阜祭祖。 故园虽在,物是人非。 1949年,他随国民政府迁往台湾。 他新建了宅邸,而这座宅院已经变成了一位学者的书斋与家园。 1955年,孔德成受聘于台湾大学,担任中文系与人类学系教授,开启了长达半个世纪的杏坛生涯。 在台大的课堂上,他讲授“三礼研究”、“金文研究”等课程。 1984年,他曾短暂出任台湾地区“考试院院长”,但仅九年后便毅然辞职。 晚年的孔德成1990年,他在日本与阔别多年的二姐孔德懋重逢,挥毫写下“风雨一杯酒,江山万里心”的联句,道尽一生的颠沛流离与对故土的眷恋。 2008年,孔德成在台北溘然长逝,享年八十八岁,此生再未踏上曲阜的土地。 孔德成的一生,始于国家礼炮的轰鸣,终于书斋纸页的翻动。 他的名字,永远铭刻在从“衍圣公”到“奉祀官”再到“教授”的身份嬗变中,诠释着何为真正的文化自觉与传承! 主要信源:(中新网——孔子第77代嫡孙孔德成辞世 曲阜孔家盼赴台吊祭)