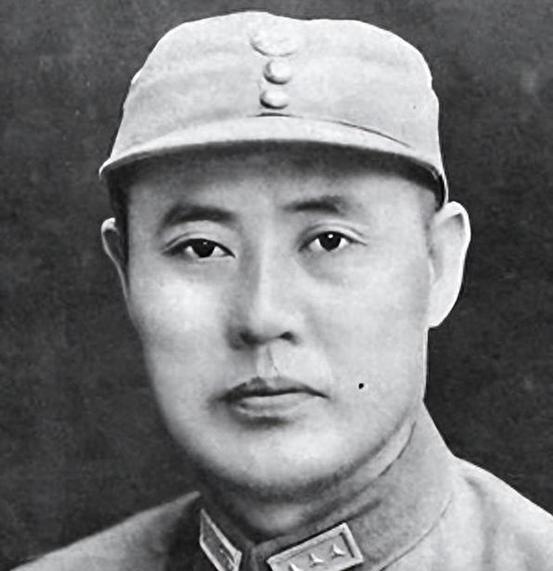

陈长捷被俘后感到委屈,沈醉一句话,让其感叹:你比我委屈 “1950年2月10日 你们说说 这世上还有天理吗”功德林里陈长捷掷下筷子 铁碗哐地一声 声音顺着走廊一路回荡 这句话也成了他那段日子最常挂在嘴边的牢骚 冷风穿过铁窗 陈长捷缩了缩脖子 眼前浮现的却不是监号而是二十二年前那间破旧祠堂 出生不过几日的他被急着去做奶妈的母亲留在祠堂差点饿死 要不是兄姐折返抱走 小命就交代了 穷困的底子让他早早明白两个词 命苦 感恩 后来进塾馆 老师见他付不起束修 免了学费 还倒贴书本 甚至把闺女许给他当媳妇 这种雪中送炭的情分 陈长捷记了一辈子 同样的情分 他也在保定军校遇到比自己高两届的傅作义 校门口冬练三伏的操场依稀可闻军号声 毕业那年傅作义已在晋军锋芒初露 陈长捷却四处碰壁 傅作义顺手把这位师弟拉进队伍 “跟我走 不会让你窝囊” 简短一句话 彻底改变陈的履历 北伐未竟 抗战又起 陈长捷指挥的部队在绥远在张家口打得凶 蒋介石电报连连 拉拢之意相当明显 阎锡山忌惮日深 逼得他携旧部转赴绥远 再次投奔傅作义 从此兄长弟弟并肩 亲密得像连体盔甲 1948年底和平谈判暗流涌动 北平与天津成了一对连体城 傅作义需要一张牌 天津就是那张牌 守牌的自然是最信得过的人 电键噼啪作响 “介山 只要天津在 北平便有转圜” 天津前线的陈长捷看懂了言外之意 回复同样干脆 “人城俱在 绝不后退” 蒋介石也想截胡 直接电令天津守军经塘沽南撤 陈长捷拒绝 理由很简单 “长官令未变” 对他而言 忠义是一条直线 没有分岔 然而战势不由人 1949年1月14日 解放军昼夜强攻 29个小时 天津告破 地下指挥所里硝烟弥漫 陈长捷擦干脸上的灰尘 主动走出通道 “我是守军司令” 一句话标志昔日名将即刻变成俘虏 关进功德林后 他最难咽下的是反差 北平和平解放 剧本里傅作义成了新政府座上宾 出任水利部部长 图书馆里开会合影不断 而自己成了战犯号簿里的B字头 两人命运好像被剪刀硬生生剪开 夜里陈长捷常对着墙嘟囔 “我替他守城 他却摘桃 我不是不怕死 只是怕失信” 情绪愈积愈烈 他索性绝食 护卫队员抬来稀粥也被打翻 几天后 同号的沈醉顶着一副病色走来 这位昔日军统少将被劝降不成 遭云南起义军直接扭送北平 他叹了口气 “介山兄 你委屈 我更背啊 我没跟解放军打过一枪一弹 还帮着签了起义书 倒好 名单上我的名字被卢汉一笔划掉 接着把我一起绑了 你说 是你惨还是我惨” 几句话像针扎破了气球 陈长捷半晌无言 抿了口凉水 喃喃道 “你比我委屈” 情绪闸门终于打开 他不再自绝口粮 也开始参加学习 小黑板前字字句句 他听得比谁都认真 1950年秋 傅作义获准探视 功德林铁门吱呀而开 两人隔着木桌都沉默良久 最终傅作义轻声一句 “介山 我欠你一个交代” 陈长捷摇头 “形势如此 咱都各安天命 只望彼此不负苍生” 彼时的他已经能够将个人得失同历史洪流分开 1959年 国务院特赦第一批战争罪犯 陈长捷名列其中 办完手续 走出高墙时他回头看了看 那扇门锁着自己整整十年 林间秋叶簌簌落下 他长呼一口气 沈醉随后也被宣告获释 两人又在北京街头偶遇 彼此点头带笑 也算殊途同归 从短促的29小时守城 到漫长的3650天反思 陈长捷的轨迹凸显一个尴尬命题 军人对个人信誉的坚持 一旦与时代方向错位 代价沉重 而傅作义的抉择则说明 在国家民族存亡之际 战场上的胜败早已让位于政治筹码 谁能顺势止战 谁就能保住更大的生命空间 不得不说 陈长捷转念的那一刻 并非简单的情绪消散 他开始理解旧体制里人与人之间的依赖 也学会在新环境中重新定位 这份变通既是自救 也让他后来进入文史资料征集工作得心应手 至于监号深夜那场短促的“比惨” 其实是一种极端处境下的心理触媒 人只有在意识到同行者更深的痛点时 才会松开攥得发白的拳头 沈醉无意中的这句话 与其说解除委屈 不如说提供了一面镜子 让陈长捷看到自己仍有回旋余地 历史并不会因个人悲喜停驻 1950年代末 新中国的水利大坝正逐一奠基 水文测量队里有傅作义忙碌的身影 年谱编辑室里也能找到陈长捷的字迹 两条因为战火纠缠的生命线 终于在和平年代各自归入新的坐标 从祠堂孤子到功德林战犯 陈长捷跌宕的一生只剩一句话留作注解 “你比我委屈” 讽刺却也真诚 这正是那个大时代里众多军人的宿命缩影 忠诚与选择 像两股交错的电流 谁都无法独善其身