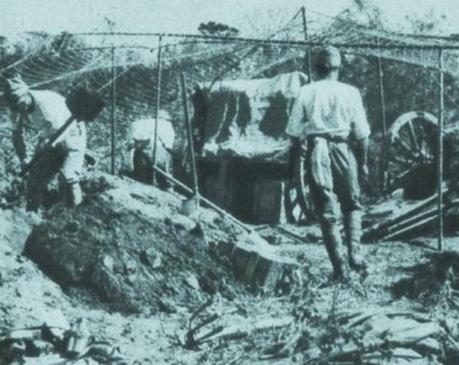

1944年6月,一名15岁的少年被日军抓捕。当时,一个日寇军官问少年:“敢和皇军作对,你不怕死吗?”没想到少年的一句话,让日寇军官后背发凉……… 1944年那个夏天,江苏的风都带着一股血腥味。一个叫李安华的15岁少年,被几个日本兵像拖麻袋一样,扔进了据点的大牢。他是个“小红鬼”,新四军里最小的兵之一。 被抓前,他刚跟战友们打了一场伏击,打得不错,但撤退时为了掩护,他落了单。 审讯他的是个叫山本次郎的日本军官,据说还是个有点文化的,戴着副眼镜,不像别的鬼子那样咋咋呼呼。他看着眼前这个还没枪高的孩子,估计是想玩“攻心为上”的把戏。 他用生硬的中文问:“小孩,你的,多大?” 李安华没吭声,只是冷冷地看着他。 山本笑了笑,似乎很有耐心:“我们大日本皇军,优待俘虏。只要你肯合作,说出你们的联络点,好处大大的有。你还年轻,不想就这么死了吧?” 沉默,还是沉默。 山本的耐心快没了,他凑近了,压低声音,带着一股子阴冷的威胁:“敢和皇军作对,你不怕死吗?” 终于,李安华开口了。他没喊口号,也没说什么大道理,只是平静地看着山本,一字一顿地说:“我死了,还有千千万万个我站起来,你们杀得完吗?” 据说,当时山本的脸色“刷”地一下就白了。他后退了一步,扶了扶眼镜,眼神里全是惊恐和难以置信。 为啥这句话能让一个见惯了生死的日本军官“后背发凉”? 他害怕的,根本不是眼前这个孩子,而是这个孩子背后那股子“杀不完”的劲儿。 在日本人的逻辑里,战争是职业军人的事。你打我,我杀你,很正常。但他们踏上中国这片土地后才发现,对手根本不是某支军队,而是全部。是田里插秧的农民,是课堂里读书的学生,是街上做买卖的小贩,甚至,是眼前这个15岁的孩子。 每个人都可能成为战士。每个人都可能是那句“杀不完”的誓言的一部分。 这种全民皆兵、誓死不屈的意志,才是他们从未见过的、最恐怖的武器。它不像飞机大炮,看得见摸得着。它是一种精神,一种信念,你没法用子弹去消灭它。你可以占领一座城,但你征服不了一颗滚烫的心。 这就是山本当场就懵了的原因。他从一个孩子的眼睛里,看到了整个大日本帝国必然的结局。这仗,没法打。 这事儿过去81年了,当年的硝烟早就散了。 但李安华身上那股子劲儿,现在还在吗?咱们这代年轻人,还需要那股劲儿吗? 答案是肯定的。只是,战场换了。 前段时间,看了一个新闻,挺有感触。就是咱们国家在可控核聚变技术上又取得了重大突破,那个被称为“人造太阳”的项目团队,平均年龄才30出头。领头的几个核心专家,也就40岁左右。我看到一张照片,一群年轻的工程师围着复杂的设备,眼神里那股光,专注、坚定,跟当年李安华的眼神,简直一模一样。 他们面对的“敌人”是什么?是技术壁垒,是国外的封锁,是人类从未涉足过的科学无人区。这不也是一场“战争”吗?一场没有硝烟的战争。 有人问过其中一个年轻的博士:“搞这个研究这么苦,几十年如一日,失败了无数次,还可能被国外‘卡脖子’,你们不怕吗?” 你猜他怎么说?他说:“我们这代人不上,那谁上?总得有人把这件事给干成了。” 这话跟李安华那句“你们杀得完吗”,是不是一个味儿? 内核都是一样的:一种“我们这一代人责无旁贷”的担当。 一种“就算我倒下了,后面还有人跟上”的信念。 1944年,李安华们面对的是亡国灭种的危机,他们用命去填。今天,王博士们面对的是民族复兴的关键一跃,他们用头发、用青春、用智慧去填。 形式变了,精神没变。 今天,当我们享受着前辈用鲜血换来的和平时,我们不能忘了那股劲儿。它提醒我们,和平不是靠别人施舍的,尊严是靠自己打出来的。无论是过去、现在,还是未来,这个道理永远不会变。