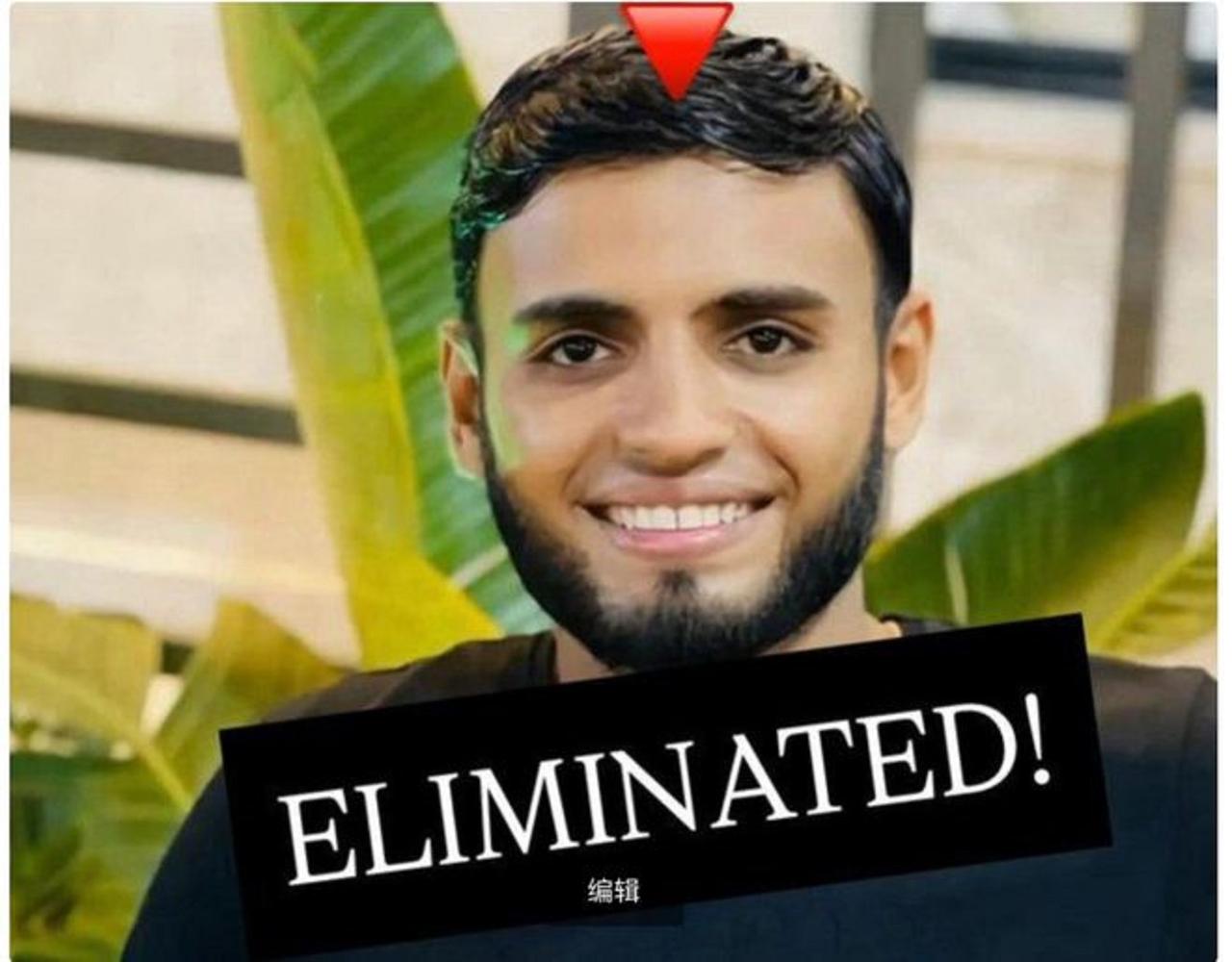

以色列军方近日证实,曾在去年十月哈马斯袭击事件中杀害十名平民并向父母炫耀的一名武装分子,在加沙地带的军事行动中被击毙。 这名叫做穆罕默德·阿法纳的哈马斯成员,当时参与了对以色列南部音乐节的突袭,并在得手后使用遇害者的手机拨打家人电话,声称自己亲手结束了十条生命。 而电话那头的父母竟对其行为表示赞扬。这一事件由以色列国防军对外公开,并强调所有针对平民的暴力行径都将遭到追查与清算。 阿法纳被击毙的地点位于加沙中部的代尔巴拉赫,是以军近期地面行动的重点区域之一。以军方面称,他们通过情报追踪锁定对象,并在交火中完成针对性的清除任务。 这种定点军事行动,尤其是针对涉嫌参与过恐怖袭击人员的行动,并非偶然,而是以色列国家安全策略的一贯延伸。 从历史来看,以色列对重大暴力事件的责任人往往实施长期追责,诸如上世纪七十年代“慕尼黑惨案”后发起“天谴行动”,跨越多国追缉黑色九月组织成员。 这种“虽远必诛”的战术逻辑,不仅出于报复,更意在形成威慑,防止类似攻击再次发生。而回过头来看阿法纳的行为,尤其令人震惊的不仅是他杀害平民的行径。 更是他事后与家人通讯中流露出的价值认知。他向父母炫耀“战绩”,而父母竟予以鼓励,这种家庭层面对于暴力的认同,折射出更深层次的社会与教育问题。 它提示我们,极端主义思想往往是在封闭和激化的环境中滋长,并通过家庭、社区等基本单位实现代际传递。 类似的情形在世界多地都曾出现,比如被极端组织“伊斯兰国”招募的年轻追随者,也常常在家庭中获得某种默许甚至支持。 这种非正式的暴力文化传递,比正式的宣传更难阻断,也更值得国际社会警惕。另一方面,以色列此次高调公开击毙信息,除宣示军事成果外,也带有舆论层面上的多重考量。 一方面,它回应了国内民众对安全需求的期待,尤其在经历去年十月大规模袭击之后,以色列社会对政府反制力的期待非常高。 另一方面,国际社会对于以军在加沙的军事行动存在争议,此时公布这类具体案例,有助于以方强化其行动所谓“正义性”的叙事,即对象并非随意选择,而是有明确罪行证据的战斗人员。 这种叙事手法在信息战中颇为常见,无论是俄乌冲突中双方对外发布的战报,还是美国在反恐战争中针对无人机打击成果的通报,实质都是希望通过具象事例影响舆论判断。 不过值得注意的是,此类军事行动虽短期内可削弱对方有生力量,但长远来看也可能加剧仇恨循环。就像阿法纳的家庭回应所显示的。 亲人之死很可能被哈马斯或其他组织塑造为“殉道”叙事,进而动员更多参与者。这种仇恨的再生产机制,是许多冲突陷入僵局的关键原因。 从北爱尔兰问题到巴以之间的反复报复,都已说明,单纯依靠武力清除既难以彻底消灭对抗组织,也无法真正化解仇恨积累。 参考资料:耶路撒冷枪击事件已致6死:枪手系巴勒斯坦人,哈马斯回应 2025-09-08 19:37·观察者网