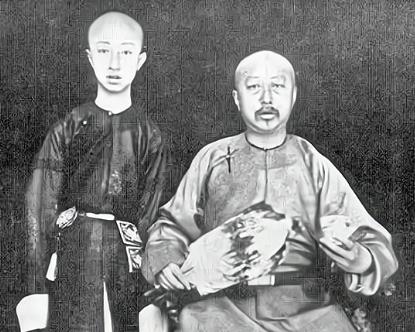

1950年,清朝末代摄政王载沣,把一整座王府卖了,只换了90万斤小米,儿子当场质问他疯了,结果他只说了一句话,就让儿子哑口无言。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 一座王府到底值多少钱,这是很多人心里的疑问,位于北京后海北沿的醇亲王府,占地足有四万平方米,院落上百,雕梁画栋,曾是清朝皇室的象征,百年前,它的修建花掉了相当于北洋水师两艘巡洋舰的造价。 到了光绪年间,还引进了德国的水马桶和电灯设备,耗费数万两白银,这样一座府邸在1950年却只换来九十万斤小米,当消息传出时,人们都感到不可思议。 卖掉王府的人叫载沣,他的身份很特别,他是道光帝的孙子,醇亲王奕譞的第五子,也是光绪帝的弟弟。 1908年,光绪和慈禧相继去世,年仅三岁的溥仪被推上皇位,年仅二十五岁的载沣成了摄政王,他曾意气风发,试图通过立宪和改革挽救大清,但局势早已不可逆转。 辛亥革命爆发后,清朝迅速崩溃,1911年底,他上交辞呈,离开权力中心,那一年他才二十八岁,从此退出政治。 此后的几十年,他的身份依旧显赫,但生活逐渐低调,他每天在王府里读书写字,也喜欢研究天文地理,随着清室优待条件的取消,经济来源越来越紧张。 到了民国末年,王府的开支沉重,每年单是维护费用就需要数十万斤粮食,王府里许多房间长期空置,墙瓦残破,管家算过账,光是修缮一处破损就要几十袋白面。 这样一座宅子,不再是荣耀,反而成了巨大的负担,1949年以后,北京进入新的时代,载沣很快看清了形势,他在府里废掉了请安制度,要求家人互称同志,新政府出台房产管理政策,王府也在调查范围之内。 面对高额维护费,他不得不考虑把王府交出去,1950年3月,北京市财政局给出收购价:九十万斤小米,折算成人民币大约九万七千多元,这笔钱在当时能买两百多套普通四合院,但和王府的实际价值相比,只是零头。 签下协议的那一天,载沣在书房里反复对照旧档案,他面前放着当年建府的诏书、清室优待条件的副本,还有新颁布的房产保护令,他最终盖下了醇亲王的印玺,这一刻意味着家族七十多年的府邸彻底易主。 当天的场景被管家记在账本里,儿子溥任得知后情绪激动,质问父亲为何卖掉祖产,还踢翻了茶具,载沣并没有争辩,他只指出这九十万斤小米能让百姓吃上无数顿饱饭,这样的回应让儿子再无言语。 这场交易的细节颇具时代特色,小米分三批送到,第一批二十万斤作为定金,最后一批交割时还额外送上几车河北鸭梨作为补数。 买家是国立高级工业学校,接手王府后不久就在这里办学,载沣提出过条件,王府里一些与清室有关的旧迹继续由家族照看,他还主动捐出了上千件文物给故宫,其中包括被抵押过的国宝。 搬迁的场面十分庞大,动用了上百辆板车,前后六天才完成,载沣带走的物品并不多,只收拾了几件文房用品和一些纪念。 对于其他庞杂的器物,他没有过多留恋,那时的他已经看得很透,保住子女的生活和安身之所比守住牌匾更重要。 王府的易主带来深远影响,新中国成立初期,中央文史馆在这里设立,成为团结旧知识分子的样板,很多文化界人士受此启发,将收藏捐献给国家。 几年后,宋庆龄也在这里居住了二十年,如今它已是宋庆龄故居,成为公众纪念场所,王府从皇家园林转变为人民的公共空间,这正是社会巨变的写照。 卖掉王府后,载沣搬进了利薄营的小院,生活简朴,他常常吃玉米粥、烧饼,只有逢年过节才有些肉食,即使如此,他依旧每天看书、写字。 他患有糖尿病,却常常不按医嘱吃药,依旧喜欢甜食,1951年,病情恶化,他最终在家中去世,享年六十八岁,葬礼从简,墓碑只刻“金毓珵之墓”四字,没有旧日的王爷称号。 从年轻的摄政王到落魄的遗老,载沣的一生几乎就是清王朝余晖的缩影,面对清朝的覆灭,他没有死守;面对新社会的来临,他选择顺应,那场关于王府的争论,表面是父子矛盾,背后是两个时代的碰撞。 儿子执着于祖业不灭,父亲却已经接受了历史的转身,他那句看似平淡的话语,实际透露着一种对世事的透彻理解,用九十万斤小米换来的是家族的安稳,也是他作为旧王公在新中国最体面的谢幕。 信源:趣历史网——载沣:清朝最后一位摄政王的退隐生活与王府之变