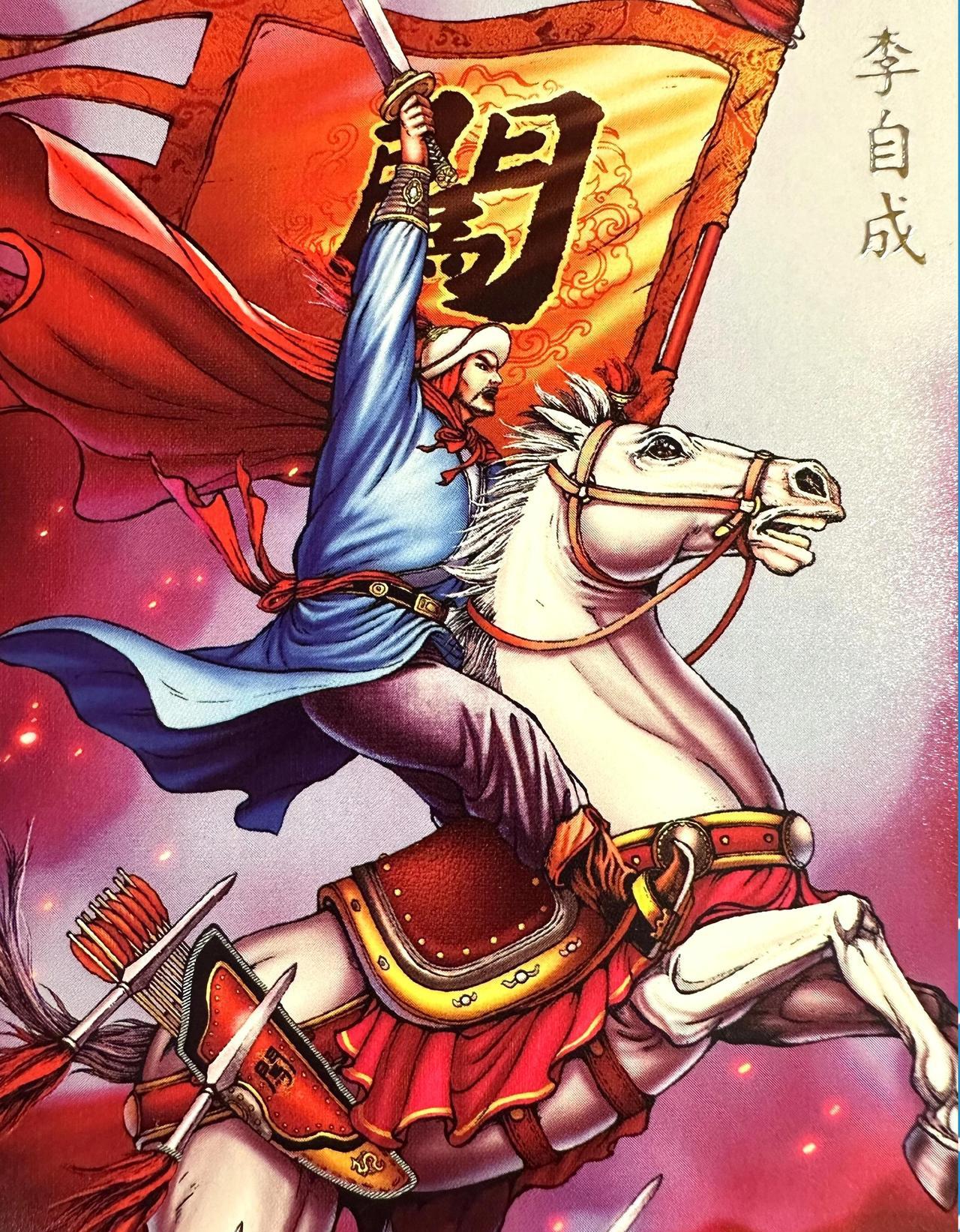

清初,一支起义军行经孙之獬老家时,决定把孙之獬绑了,在他头皮上扎出许多小孔,用猪鬃插满。然后,还将蛇蝎等毒物放在他身上。接着,拿缝衣针将他的嘴一针一线地缝起来。孙之獬哀嚎不已,但又无法发声,简直生不如死。 最后,孙之獬在惨遭折磨后,在咽气前被围观的百姓肢解而亡。此外,孙之獬全家七口全部被百姓们活活打死。 孙之獬的惨烈结局,绝非偶然的民间暴力宣泄,而是历史对文化背叛者的一场庄严审判。这位明朝进士出身的官员,在清军入关后率先剃发易服,进而献策推行“剃发令”,使“留头不留发,留发不留头”的残酷政策成为镇压汉族精神的文化利器。他的死状固然惨不忍睹,但更值得审视的是,其命运如何成为了历史正义的一种特殊呈现形式。 孙之獬之罪,不仅仅在于简单的政治变节,而在于他主动将身体政治化,使之成为文化征服的工具。他深谙发式衣冠在华夏文化中的象征意义——那不仅是审美选择,更是文化认同与精神归属的载体。他的“剃发上表”行为,本质上是一种文化自我的阉割,以此换取新主的青睐。这种将文化符号作为进阶之资的行径,显示了他对文化传承的彻底背叛。 历史吊诡之处在于,孙之獬用以讨好新主的“剃发令”,最终也成为他自己死亡的导火索。义军与百姓对他的惩罚,刻意运用了符号化的报复手段:用猪鬃插头皮的仪式,是对他推崇满发式的倒置;缝合嘴唇的刑罚,是对他谗言祸国的沉默审判。这种以其人之道还治其人之身的报复方式,反映了民间对文化背叛者的深刻憎恶。 孙之獬的悲剧命运揭示了一个历史真理:文化叛徒往往最终成为多方抛弃的棋子。他原想通过背叛获得权力与安全,结果却成为清廷安抚民愤的替罪羊,同时也成为民族愤怒的宣泄口。这种两头落空的困境,是所有文化投机者的最终宿命。 纵观中国历史,对文化背叛者的集体记忆总是格外深刻。秦桧、吴三桂、汪精卫,这些名字无不承载着超越政治层面的道德审判。孙之獬的特殊性在于,他开启了一个文化压迫的时代,其推行的剃发令造成了无数流血悲剧。这使得他个人命运的残酷性,与他所造成的巨大历史苦难之间,形成了一种沉重的对称。 今天回望孙之獬之死,我们不应简单赞美暴力,而应理解其中蕴含的历史警示:文化认同是民族精神的根基,任何为了一己之利而背叛这一根基的人,终将面临历史的审判。孙之獬的悲惨结局,既是对具体历史人物的惩罚,也是对一切文化背叛者的永恒警示——穿越时空的,不仅是历史的记忆,还有人们对文化尊严的坚守。

仕人

这个倒是第一次知道,希望是真的。明末的东林党的读书人都该这样死,汉奸中的榜样

用户13xxx44 回复 09-24 13:30

他不是东林党。好像是阉党。

仕人 回复 用户13xxx44 09-25 08:59

阉党哪有机会活到明末清初[狗头]

狐狸

这个孙某人堪称明末最大破坏力最强的汉奸,甚至超过范文成、洪承畴之流。

懒猫

我先祖曾在剃发之祸中差点灭门。我没心思看那二十多册族谱,但我老头子都看了。我也只是从他口中听说。先祖曾是探花,在北京就职,后已告老,正是国破家亡之际。恰逢剃发,坚不就肯,被常州知府灭门,只逃出一个在海门做生意的儿子。那个常州知府竟然还是探花的学生呢。后来我们一脉在常州,一脉就在海门。

妞别摔地疼 回复 09-24 16:31

幸好气节有根,不被断了希望

用户10xxx97

看来这个孙某是中国最早的汉奸

肖白浪 回复 09-24 13:12

最早被载入正史的汉奸,应该是中行说,被公认为汉奸始祖!当然,也有人认为,汉奸始祖应该是韩信![抠鼻][抠鼻][抠鼻]

用户96xxx10 回复 肖白浪 09-24 18:21

韩王信

用户10xxx49

这是个四川人在山东霍霍人。

用户13xxx44 回复 09-24 13:29

就是你们山东的吧?

145088 回复 09-24 20:44

[doge]他是淄川人,不是四川人

醉帅

从古至今,对中华民族危害最大的,就是这类文化汉奸走狗。