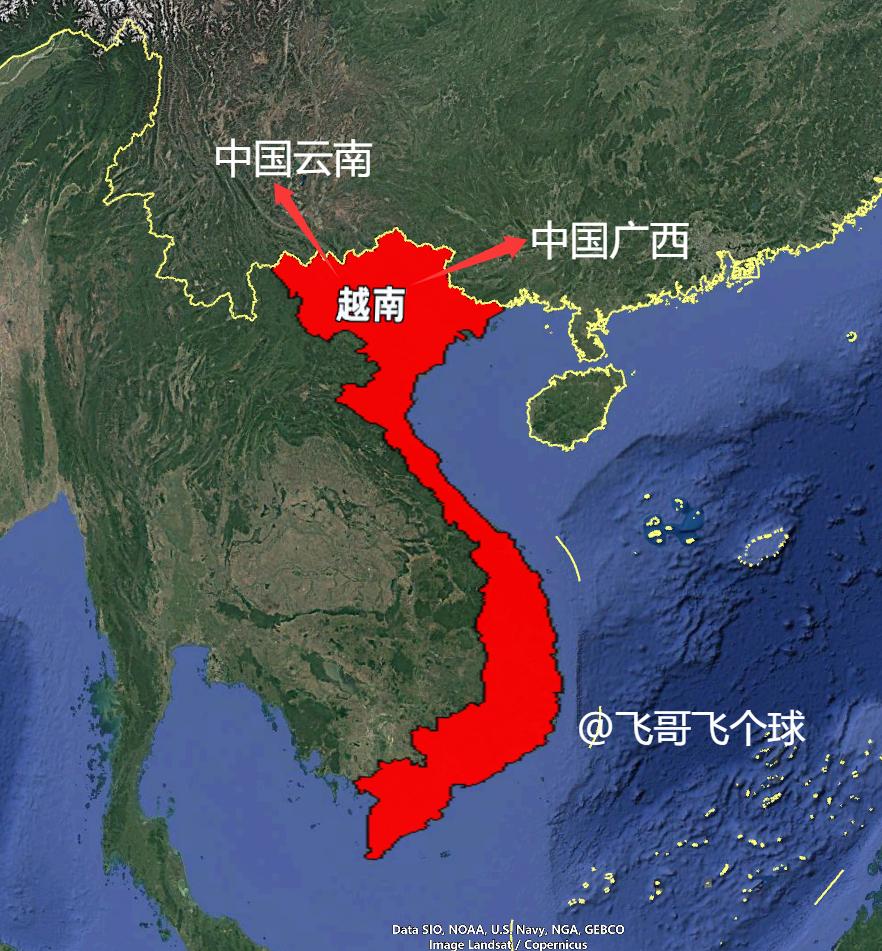

为什么有些越南人不认为自己是东南亚人? 冬夜的球场看台上,一片红黄在人群里晃来晃去,都是越南球迷。有人在电视机前瞟一眼,还以为是哪支中国队的助威团,脸型和肤色都挺眼熟。 地图上写着“东南亚”,镜头里看着像东亚,这种拧劲,很难一句话说清。 说越南是不是东南亚人,很难绕开河内。那座国家历史博物馆,走进去像闯进一部压缩版的中国通史,从南越国到清越战争,每一段都拽着中国的影子。 牌子上写着秦、汉、唐、宋,只是这些朝代的故事,是在红河三角洲这块地上演。 越南本土史学里,“千年北属”“四次北属时期”被一遍遍翻出来,这些年号,就像往这一片土地上盖过一层又一层印章。后来当上独立国家首都的河内,往前翻,长期只是别人的郡县。 分手的关口在五代到北宋这道坎上。 那几年,中原忙着挡北方、西北的对手,顾不过来南边,几块边缘地顺势滑出去:宁夏一带后来成了西夏,幽云十六州被别人拿走,安南也趁机把自己的门牌号换掉。 等到蒙元南下、明朝接盘,宁夏、幽云这些地方又被拉回老框架,红河这头却没再收回来。 原来的一个行省,开始在外面学着当国家。往前倒得更远一点,公元前一百一十一年左右,南越就被汉朝纳入版图,差不多一千年后,才渐渐脱开改名为“越南”。 离开之后,越南没有守着北部那点地界,而是顺着海岸线往南走。 从李朝起,军队和移民沿着海边慢慢压下去,占婆国被打成一截一截,高棉在湄公河入海口的旧地,也被纳进新版图。几百年下来,原来不大的安南,长成今天狭长的越南。占婆人、高棉人在这条路上被卷进来,留下血缘,也留下寺庙、地名和菜里那股辛辣酸香,可政治和文化的骨架,还是那副从北边学来的汉地路数。 湄公河三角洲上能看到这种叠加。那里原本是高棉人的水域,如今春节一到,家家户户贴红对联,桌上摆着年糕,筷子在碗里叮当响。外面是东南亚的湿热风景,生活里的许多动作,却更像从红河上游搬下来的。 人身上,也能看出门道。 多数越南人和广西人站在一起,很难一眼分出谁是谁,肤色比柬埔寨、泰国不少原住民要白,脸型也更靠近东北亚那路子。 名字更干脆。越南街头抓一叠名片,阮、黎、李、黄、陈、武、潘、范这些姓氏一串串出现,只是读音换成了本地的节奏。几千年里,官方文书、科举卷面、石碑匾额,离不开汉字,后来有了本民族的字,也是踩着这块台阶往上走。真正大面积抛掉汉字,也就是近百年的事。逢年过节拜祖先,认同“读书有出路”,重视辛苦工作、讲究守规矩,这些劲头,放到中日韩城市里也很顺眼。 学界里,有人不肯只凭肉眼,拿出出土文物和脱氧核糖核酸报告抠细节,从中原南下到岭南,再到红河,一波又一波移民和军队,在本地人身上留下印子。 有研究说,今天越南大多数居民,本就是古代和近代中国移民、征服者和本地人混在一起的后代;也有观点顺着线索往北推,把朝鲜半岛上一部分族群的远祖,和古越南一带连在一块。争论怎么绕,那种“缠在一起”的感觉,很难撇清。 这种纠缠不只在北部。越南向南扩张时,占婆和高棉的地盘被拿走,当地不少人逃去柬埔寨、马来半岛,留下的,就在一代又一代的婚姻和村庄生活里,把自己融进新来的主体民族。 一九七五年国家统一之后,又有成百万北方人南下,在工厂、港口、机关落户,现在的南越人群里,大概有一成到一成半的人带着高棉血缘,他们在部分村镇里继续用自己的语言、仪式和菜谱,南部文化因此多了明显的高棉、占婆味道。但往上追,政权结构、书写系统、节日体系,还是那套“安南时代学来的东西”。 标签这一头,并没那么整齐。地理课本上,越南被画在东南亚区域,和泰国、老挝、马来西亚放在同一页。“东亚人”“东南亚人”这些词,在许多土生土长的越南人听来,就是外界的说法,平常只说自己是越南人,是亚洲人。 说到长相和气质,很多人又觉得自己更像中国、日本、韩国、蒙古那伙人,经常被认成中国人。 对中日韩这些邻居,情绪复杂。一边佩服那几块地方的工业实力、教育水平,也希望在足球场上、在经济发展上追上去,一边把历史上的战争和冲突牢牢记在心里。 现实政治里,越南和中国的关系,有点类似一桩吵吵闹闹的婚姻:曾经有过血腥的争执,一九七九年的教训谁也忘不掉,现在既要防着对方,又离不开对方的市场和合作。 所以问起“越南算不算东南亚人”“算不算东亚人”,不少越南人心里大概只是摆摆手。 红河边的雾气,河内博物馆里那些斑驳的碑刻,湄公河水面上的鱼露味道,加在一起,比任何标签更能说明问题。 对他们来说,最牢靠的名字,其实只有一个,就是越南人。